Comment faire des rénovations écologiques en 15 points

Qu’il s’agisse de repeindre votre sous-sol ou de reconfigurer votre salon, il est possible d’effectuer vos rénovations de façon écologique. Planchers, toiture, plomberie, choix de l’entrepreneur, gestion des déchets : voici nos conseils pour faire des choix plus verts.

Prévoyez un budget « vert »… et pensez aux subventions

Choisir des matériaux écologiques

Choisir des professionnels conscientisés

Au-delà des simples considérations esthétiques ou pratiques, les rénovations peuvent vous permettre de réduire votre empreinte écologique et d’améliorer l’efficacité énergétique de votre foyer. Il vous est possible de « verdir » vos travaux d’une foule de manières, et ce, que vous soyez une personne manuelle ou que vous décidiez de les confier à un entrepreneur.

Du choix de matériaux durables à la sélection de professionnels conscientisés, Protégez-Vous vous propose une série de pistes à explorer pour rendre vos rénovations les plus écologiques possibles. Préparez-vous à bien lire les étiquettes… et tous les petits caractères !

Prévoyez un budget « vert »… et pensez aux subventions

La première étape de tout projet de rénovation réussi est l’établissement d’un budget réaliste, assorti d’une enveloppe pour les inévitables imprévus. Dès lors, il faut savoir qu’effectuer des travaux en ayant des préoccupations environnementales peut coûter un peu plus cher qu’une rénovation habituelle, entre autres en raison des matériaux utilisés et de leur provenance, ainsi que du processus de gestion des déchets plus élaboré.

Le surcoût varie entre 5 et 10 %, de l’avis de Michel Leblanc, propriétaire de Solutions Résidentielles, une entreprise de Saguenay spécialisée en construction et rénovation écologiques.

« La différence varie beaucoup selon les types de travaux », nuance quant à lui Emmanuel Cosgrove, cofondateur et directeur général d’Écohabitation, un organisme indépendant qui accompagne les professionnels et les particuliers dans la réalisation de leurs projets de construction et de rénovation durables. « Dans le cas d’un toit en métal plutôt qu’en bardeau d’asphalte, on parle de 40 % de plus [à l’achat], alors que des boiseries en pin jointé coûtent plutôt autour de 5 % de plus que celles en MDF. Et les choix qui touchent à l’économie d’eau n’ont pas nécessairement d’impact sur le coût. »

Cela dit, les deux spécialistes s’entendent pour dire que certains travaux peuvent s’avérer rentables assez rapidement, notamment grâce à l’économie d’énergie engendrée. « Payer pour des fenêtres à triple vitrage peut paraître cher, mais ça permet d’améliorer l’efficacité énergétique, et donc de diminuer les coûts de chauffage », illustre Michel Leblanc.

Quant aux matériaux durables, s’ils coûtent souvent plus cher, ils permettent des économies à long terme, car leur durée de vie utile est généralement plus longue (celle d’une toiture en métal plutôt qu’en bardeaux d’asphalte, par exemple). Aussi, pour faire baisser la facture, il est parfois possible de regarder du côté des matériaux usagés (voyez l’encadré « Avantage réemploi »).

Différents programmes d’aide financière visent à diminuer l’écart entre le coût des rénovations écologiques et celui des rénovations traditionnelles quand ces dernières ont pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique de votre résidence. Hydro-Québec subventionne par exemple plusieurs travaux d’isolation et de chauffage par le biais de LogisVert.

Le Bureau de la transition climatique et énergétique gère quant à lui différents programmes d’aide financière, tels que Rénoclimat (travaux d’isolation et d’étanchéité; installation de systèmes mécaniques; remplacement de portes et de fenêtres) et Chauffez vert. Ce dernier, qui soutient les propriétaires voulant remplacer leur système de chauffage au mazout ou au propane, peut d’ailleurs être combiné à du financement provenant de LogisVert et du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, lequel relève du gouvernement fédéral.

Choisir des matériaux écologiques

La sélection des matériaux qui seront utilisés aura une grande incidence sur l’empreinte environnementale de vos travaux. Or évaluer le caractère écologique d’un produit n’est pas simple; il faut en connaître la composition et la méthode de fabrication, savoir combien de kilomètres il a parcourus avant d’arriver à la quincaillerie, déterminer ses répercussions sur la santé, établir s’il peut être recyclé, etc.

« Des certifications officielles existent pour identifier les matériaux écologiques. Attention, toutefois, aux étiquettes faussement vertes qu’accolent les détaillants à une foule de produits », prévient Emmanuel Cosgrove. Plusieurs indices, comme des affirmations vagues et un langage scientifique incompréhensible, peuvent vous aider à déceler les cas d’écoblanchiment. L’expert conseille donc de bien lire la description de chaque produit et d’y chercher des certifications reconnues.

Greenguard Gold vous assure par exemple que les matériaux utilisés dégagent peu ou pas de composés organiques volatils (COV) et de formaldéhyde. Ce dernier est un gaz que l’on trouve notamment dans les adhésifs, la peinture, les vernis, les finis de plancher et les produits de bois manufacturés, par exemple. Il se dégage au fil du temps et s’avère nuisible à la santé.

Quant à la certification Energy Star, elle garantit l’efficacité énergétique des électroménagers; de l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; des produits d’éclairage; ainsi que des portes et fenêtres, entre autres.

Pour d’autres écoétiquettes pertinentes, consultez l’application Le Décodeur.

1. Les planchers

Plusieurs revêtements de sol, dont le vinyle et le tapis – sauf ceux en fibres naturelles –, contiennent des COV, ces substances chimiques (butane, éthanol, benzène, etc.) qui se propagent dans l’air et qui peuvent affecter la santé des occupants. Préférez-leur les carreaux de marmoléum, un type de linoléum fabriqué par une entreprise suisse qui est composé notamment d’huile de lin et de jute, ou encore les carreaux de liège, faits d’écorce de chêne-liège.

Peu importe le matériau choisi, tournez-vous vers un modèle qui se fixe au sol, et utilisez une colle sans COV. « Les planchers flottants et ceux “à clic” ont tendance à durer moins longtemps », mentionne Emmanuel Cosgrove.

Les planchers de bois constituent une autre bonne option, surtout les produits certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC), qui garantit la gestion responsable des forêts dont ils proviennent.

N’oubliez pas de considérer aussi leur provenance : si, par exemple, un plancher en bambou représente un choix écologique dans les pays asiatiques et sud-américains où cette plante pousse abondamment, c’est beaucoup moins le cas au Québec, en raison des gaz à effet de serre émis par son transport. Ainsi, envisagez plutôt de choisir des essences de bois locales, comme le merisier. Optez aussi pour les planches préhuilées ou prévernies à l’eau; vous ne subirez pas les émanations de COV liées à l’application du vernis.

2. Les armoires

Autant les caissons que les cadres et les portes d’armoire sont souvent fabriqués en bois aggloméré ou en mélamine, qui contiennent de l’urée-formaldéhyde, un gaz dangereux pour la santé humaine. Toutefois, il en existe en panneaux de particules exempts de ce gaz, dont ceux que produisent les entreprises québécoises Tafisa (modèle Tafipan-Evolo) et Uniboard (gamme Nu Green).

Regardez aussi du côté des matériaux certifiés Greenguard, qui limitent les émanations en enfermant mieux le formaldéhyde, diminuant ainsi les COV libérés quand le matériau est exposé à la chaleur et l’humidité. Encore mieux : choisissez des caissons d’armoire en bois avec des portes en bois massif ou en verre.

Vous pouvez également remettre vos armoires existantes au goût du jour en les peignant ou en procédant à un resurfaçage, qui consiste à recouvrir les portes et les panneaux d’un nouveau placage.

3. Les comptoirs

Les comptoirs en stratifié libèrent aussi du formaldéhyde, sans compter qu’ils ne sont pas les plus durables qui soient (au contraire du quartz ou de la céramique, entre autres). Le granite du Québec est aussi un bon choix, tout comme les matériaux recyclables, dont l’acier inoxydable. Le bois huilé est une autre bonne solution, surtout s’il est certifié FSC.

Une astuce à garder en tête : pour faciliter le compostage et éviter d’encombrer votre surface de comptoir de cuisine – et même de salle de bain – d’un contenant (de surcroît pas toujours en harmonie avec votre décor), il est possible d’en encastrer un. Quand le récipient, que vous choisirez en acier inoxydable et muni d’un couvercle, sera plein, vous n’aurez qu’à le retirer de son trou et le vider dans le composteur.

4. Les sanitaires

Les appareils utilisés dans les salles de bain – toilette, lavabo, baignoire et douche – consomment beaucoup d’eau. Pour des modèles économes en la matière, arrêtez votre choix sur les produits certifiés WaterSense. Libre à vous, aussi, de vous équiper des éléments suivants :

- Pomme de douche à faible débit. Les plus efficaces consomment 6,6 litres par minute (L/min ou LPM), alors que les modèles courants ont un flux qui varie entre 9,5 et 14 L/min. Rappelez-vous également que plus votre douche compte de jets, plus elle consomme d’eau.

- Robinet sans contact. Le détecteur de mouvement fait que l’eau ne coule pas inutilement. Surtout, qu’il soit avec ou sans contact, choisissez un robinet dont le débit maximal ne dépasse pas 5,7 L/min (les modèles courants affichent 10 L/min).

- Aérateur (ou brise-jet). En mélangeant de l’air à l’eau qui coule, l’aérateur réduit considérablement le débit de la robinetterie. Cette petite pièce de plomberie se fixe directement sur l’embout de la plupart des robinets. Privilégiez les aérateurs qui limitent le débit à 5,7 L/min

- Toilette à simple chasse. Même si la toilette à double chasse a longtemps été présentée comme étant la plus écologique, « la nature humaine fait qu’une chasse simple à faible débit – entre 3 et 4 litres d’eau par chasse (LPC) – est plus fiable pour diminuer la consommation d’eau », affirme Emmmanel Cosgrove. Ce dernier explique qu’avec une double chasse, le choix de l’utilisateur se porte souvent, consciemment ou non, sur celle à plus grand débit. L’idéal est de choisir une toilette testée MaP (maximum performance testing program) dont le débit maximal ne dépasse pas 4,8 LPC. En comparaison, le Code de construction n’autorise que les modèles de 6 LPC et moins, alors que ceux dits UHET (ultra high-efficiency toilet) ne consomment que 3 LPC.

- Bidet. Il réduit considérablement l’utilisation de papier hygiénique. Qu’il s’agisse d’un modèle qui s’installe sous le siège de toilette ou par-dessus ce dernier, ou encore d’un appareil distinct, son débit varie généralement entre 0,5 et 0,8 L/min. Jumelez le bidet à du papier hygiénique lavable ou fait de fibres recyclées pour encore plus de gains écologiques.

À lire aussi : 5 conseils pour une salle de bain plus écolo et 5 façons de réduire sa consommation d’eau à la maison

Avantage réemploi

Un matériau qui a déjà servi aura toujours un impact environnemental moindre comparativement à celui d’un neuf, sans compter qu’il a été détourné du dépotoir. Différentes ressources existent d’un bout à l’autre de la province pour vous permettre de vous procurer bois, planchers, armoires, briques, peinture, quincaillerie, portes et fenêtres ainsi qu’éléments architecturaux ou décoratifs usagés que vous pourrez réemployer lors de vos rénovations.

Retenez cependant que la recherche de tels matériaux risque de vous prendre du temps et de vous faire parcourir un nombre considérable de kilomètres. « Il faut aussi avoir de l’espace pour les entreposer, comme il faut les avoir en main dès le début des travaux », rappelle Michel Leblanc. Une autre option est de réutiliser des éléments pris à même votre chantier, comme des portes, des boiseries, des moulures et des plinthes.

5. La plomberie

Environ 20 % de la facture d’énergie est consacrée au chauffage de l’eau, selon Hydro-Québec. Différentes méthodes permettent d’améliorer l’efficacité énergétique de votre plomberie, telle l’isolation des tuyaux en cuivre pour éviter les pertes de chaleur entre le chauffe-eau et le robinet.

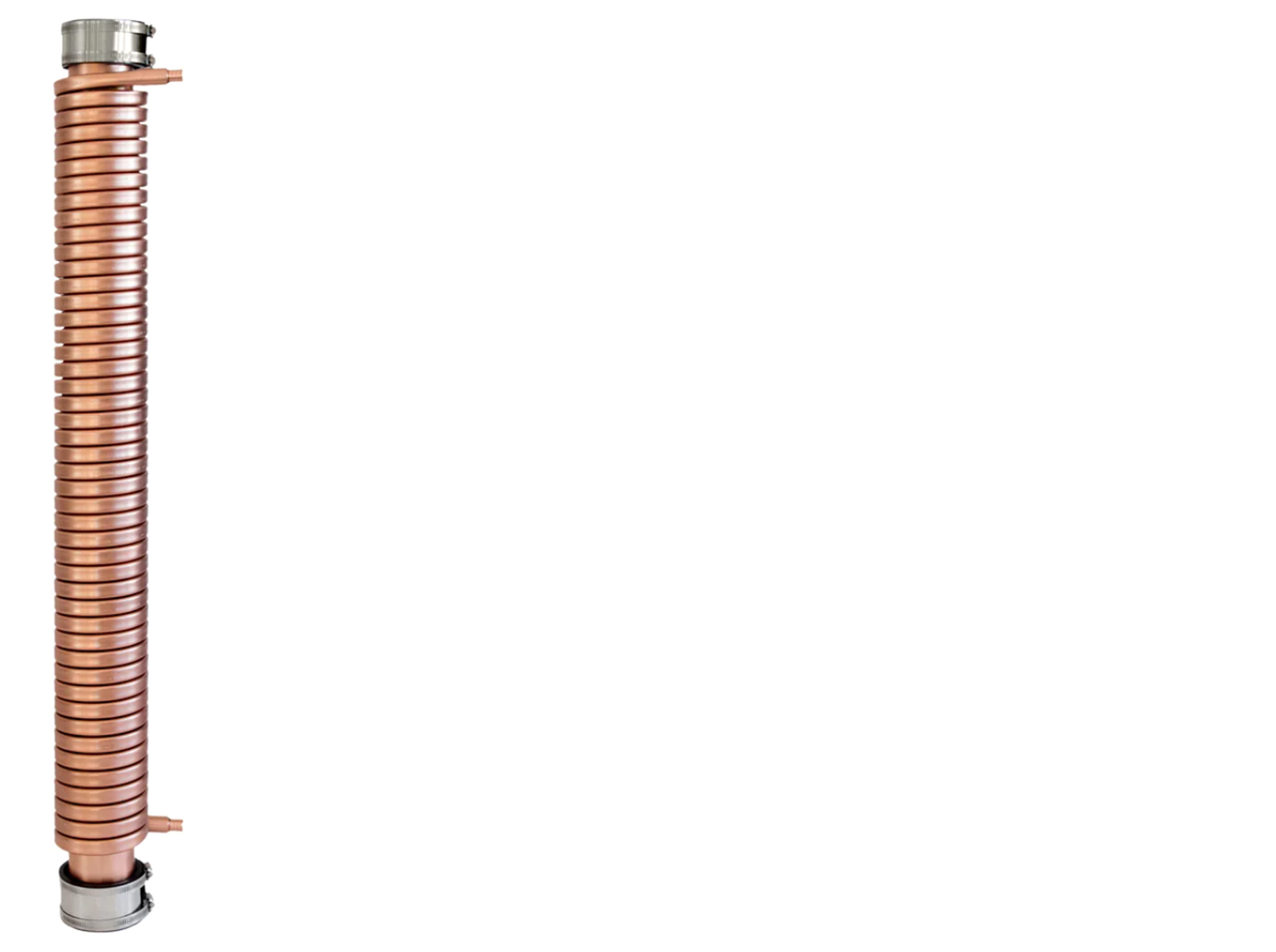

Vous pouvez également remplacer une partie du tuyau d’évacuation des eaux grises (ou eaux de drainage) de la douche par un tuyau en cuivre entouré d’un serpentin, pour récupérer une partie de la chaleur et ainsi préchauffer l’eau qui alimente le chauffe-eau. Cette technologie « réduit de 20 à 40 % le coût de chauffage de l’eau pour les douches, s’installe facilement, nécessite peu d’entretien et a une durée de vie de 30 à 50 ans », énonce Hydro-Québec.

Comme un robinet qui laisse s’échapper une goutte par seconde vous fera gaspiller 27 litres d’eau par jour, d’après la société d’État, assurez-vous de réparer toutes les fuites. Vous pouvez également traquer celles qui pourraient survenir près du chauffe-eau et des sanitaires en installant des détecteurs de fuite d’eau.

6. Les systèmes de chauffage et de climatisation

En matière de chauffage et de climatisation, la thermopompe remporte la palme de l’efficacité énergétique. Il s’agit du système qui présente le coefficient de performance – le rapport entre la quantité d’énergie utile fournie par l’appareil et la quantité d’énergie requise pour le faire fonctionner – le plus élevé sur le marché.

Puisqu’elle fonctionne à l’hydroélectricité au Québec, une thermopompe qui remplace un système de chauffage utilisant une énergie fossile (gaz naturel ou mazout) augmente d’autant son avantage environnemental.

Si votre ancien système fonctionnait avec de vieux radiateurs en fonte, soulignons qu’il est possible de convertir ces derniers à l’électricité ; l’entreprise québécoise Ecorad en a même fait sa spécialité. Une fois restaurés, ces radiateurs sont contrôlés par des thermostats intelligents.

D’ailleurs, peu importe votre système de chauffage, remplacer les thermostats mécaniques par des modèles électroniques en améliore l’efficacité énergétique, encore plus s’ils sont programmables. La température des pièces sera alors constante et automatiquement ajustée selon un horaire que vous aurez préétabli.

À ce sujet, la tarification dynamique et le service de maison intelligente Hilo d’Hydro-Québec sont à même de vous pousser à diminuer votre consommation d’électricité. Avec la première, vous suivez les conseils et vous modifiez vos habitudes, tandis que le second vous encourage à équiper votre résidence d’appareils intelligents.

En soi, l’installation d’un climatiseur n’est pas un geste écologique. Si vous allez de l’avant, assurez-vous de choisir le modèle avec la meilleure efficacité énergétique qui soit et les plus petites dimensions possibles. Par la suite, veillez à bien l’entretenir, pour en optimiser le rendement.

À lire aussi : Enquête sur les thermopompes: les meilleures marques, et comment bien les magasiner, Ma clim pollue et 10 conseils payants pour économiser l’énergie l’hiver

7. L’isolation

Une maison bien isolée évite les pertes d’énergie, tout en haussant le niveau de confort de ses occupants. Choisissez idéalement la fibre de cellulose, l’isolant commercial qui a le plus faible impact environnemental, car elle est composée à 85 % de papier journal recyclé. « C’est un produit biosourcé, recyclé et qui séquestre du carbone », résume Michel Leblanc.

Cela dit, son entreprise isole de plus en plus avec de la fibre de bois. « Les recycleurs transforment le bois qu’ils reçoivent, donc c’est vraiment un produit postconsommation, et ça résiste mieux à l’humidité que la cellulose tout en ayant les mêmes propriétés isolantes, thermiques et acoustiques », précise-t-il en rappelant que « le papier journal est en voie de disparition ».

Les fuites d’air affectent également l’efficacité énergétique de votre domicile. Assurez-vous de les détecter – surtout autour des ouvertures –, puis de les colmater. Vous devez remplacer des fenêtres? Privilégiez les modèles à triple vitrage avec un cadrage hyperisolant.

À lire aussi : Maison passive : l’avenir de la construction au Québec ?

8. La finition intérieure

Recouvrir ses murs de gypse est « un choix sain », de l’avis d’Écohabitation, car il s’agit d’une « ressource non renouvelable, mais très abondante ». Le mieux est de choisir des panneaux composés de matières recyclées et dont la fabrication est réalisée au Canada. « Le gypse de marque CGC est, par exemple, composé de matière recyclée du Nouveau-Brunswick, et les panneaux sont faits à Montréal », signale Emmanuel Cosgrove.

Cela dit, étant donné qu’un panneau de gypse ne peut être utilisé qu’une seule fois, Écohabitation lui préfère les lambris de bois ou les panneaux de contreplaqué comme revêtement mural, car « il est possible de les retirer et de les reposer au mur par la suite ».

Attention aux très populaires panneaux de fibres de moyenne densité (MDF), fabriqués en poussière de bois, car « ils dégagent énormément de COV et ont une haute teneur en colle, en plus d’être très sujets au gonflement », diminuant donc leur durabilité, poursuit Emmanuel Cosgrove.

Certains panneaux de MDF sont fabriqués avec des colles qui dégagent peu ou pas de COV, dont ceux de la gamme NU Green du fabricant Uniboard. « Par contre, ils sont plus chers que les panneaux de MDF traditionnels ou même que les panneaux en pin jointé, qui sont moins sujets au gonflement et à la déformation », note-t-il.

Pour vos plinthes et moulures, le bois est à favoriser, car c’est un matériau résistant, recyclable et réutilisable. « Le pin est l’essence la plus utilisée – jointé s’il est peinturé, noueux ou clair s’il est apparent –, mais il est aussi possible d’en fabriquer en merisier, en érable et dans d’autres bois francs », détaille Michel Leblanc.

Une fois que vos murs sont prêts, recouvrez-les d’une peinture qui dégage peu ou pas de COV. Recherchez les produits certifiés Green Seal, Greenguard Gold ou Green Wise. Si vous n’avez pas une teinte précise en tête, vous pouvez également vous tourner vers la peinture recyclée.

Une fois votre travail terminé, ne jetez pas vos contenants vides ni vos fonds de peinture ; allez plutôt les porter à l’écocentre ou dans un point de dépôt de l’organisme à but non lucratif Éco-Peinture.

9. Le parement extérieur

Pour recouvrir votre demeure, songez d’abord à du bois, comme le cèdre. Ensuite, au CanExel (commercialisé par Maibec), qui est fabriqué à partir d’un mélange de fibres de bois compressé et recouvert de résine.

« C’est un moindre mal par rapport aux revêtements en polychlorure de vinyle (PVC), vu que c’est biosourcé en grande partie, mais c’est moins durable que le bois », soulève Emmanuel Cosgrove. Le PVC contient des produits pétroliers et du chlore, en plus de se dégrader rapidement sous l’effet du soleil et d’être très peu recyclé.

Quant à la brique, elle nécessite beaucoup d’énergie au cours de sa fabrication, mais sa durabilité compense ce désagrément. Son coût est élevé, mais il est possible d’utiliser de la brique recyclée, trouvée notamment par l’entremise de la plateforme Web-Recyc (à qui vous pouvez aussi donner vos vieilles briques en échange d’un reçu fiscal).

« Il y a aussi les parements d’acier ou d’aluminium, fait savoir Michel Leblanc. Ce ne sont pas nécessairement les plus écologiques à produire, mais ils sont extrêmement durables – les parements d’acier sont garantis 50 ans – et peuvent être recyclés en fin de vie. » Il ajoute que ce sont des parements sans entretien, contrairement au bois.

10. La toiture

Pour les toits en pente, la tôle – qu’elle soit en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en aluminium – s’avère un choix durable, tout comme le bardeau de cèdre, qui est imputrescible.

Surtout, tentez d’utiliser autre chose que le bardeau d’asphalte, car ce matériau issu du pétrole a une faible durée de vie. « Malgré les affirmations “garantie 30 ans” ou “garantie à vie”, les bardeaux sur l’orientation sud – qui sont le plus au soleil – durent environ 15 ans en moyenne, dit Emmanuel Cosgrove. En plus, ils ne sont jamais recyclés. »

En comparaison, les toitures en tôle ont en moyenne une durée de vie minimale de 50 ans.

Du côté des toits plats, il est difficile d’échapper aux produits à base de pétrole. Néanmoins, privilégiez la membrane élastomère, plus durable que le bitume liquide, et exigez un fini blanc (obligatoire à certains endroits), qui réfléchira la chaleur au lieu de chauffer inutilement le vide sous toit l’été.

Pensez aussi à végétaliser vos toits plats dans la mesure du possible; plusieurs techniques existent, qu’on pense ici à l’ajout de bacs à jardinage ou au recouvrement complet de la surface avec des plantes adaptées.

11. L’entrée d’auto

Différentes solutions de rechange à l’asphalte gagnent en popularité devant les maisons, et plusieurs d’entre elles présentent des avantages écologiques. Informez-vous sur les revêtements perméables, tels les graviers décoratifs et les pavés unis dont les joints sont en sable, en petits graviers ou encore en terreau parsemé de plantes (les pavés végétalisés).

Quant aux pavés alvéolés en plastique recyclé ou en béton, ils laissent encore plus de place aux plantes. Choisissez ces dernières résistantes, vivaces et indigènes : thym, menthe, trèfle, fleurs sauvages, etc.

12. L’aménagement extérieur

Pour bâtir votre nouvelle terrasse, optez préférablement pour le cèdre ou le bois torréfié, idéalement avec une certification telle FSC. Jetez aussi un coup d’œil aux matériaux composites, constitués d’un mélange de résidus de fibres de bois, de plastiques recyclés et de polymères artificiels. Pour éclairer cet espace extérieur, choisissez des luminaires qui sont dotés d’un détecteur de mouvement ou des lampes fonctionnant à l’énergie solaire.

Si vous avez un espace gazonné, troquez le « vert de golf » contre une pelouse durable, qui nécessite moins d’eau, prévient l’érosion du sol et attire des insectes pollinisateurs. Pour l’agrémenter, arrêtez votre choix sur les plantes vivaces, nectarifères et indigènes.

Pour arroser le tout, procurez-vous un récupérateur d’eau de pluie, que vous fixerez à la gouttière et auquel vous brancherez un tuyau d’arrosage. Optez pour un modèle en terre cuite ou en bois plutôt qu’en plastique.

À lire aussi : Aménager une allée de jardin : avantages et inconvénients des divers matériaux

Choisir des professionnels conscientisés

Ce n’est pas vous qui réaliserez les rénovations que vous souhaitez « vertes » ? Vous avez tout intérêt à sélectionner des personnes qui ont en tête l’impact environnemental des travaux à effectuer.

13. Un entrepreneur prêt à être écolo

Sachez qu’il existe au Québec des entreprises certifiées « écoentrepreneur » par l’organisme Écohabitation (voyez la liste ici). Celles-ci ont suivi une formation et réussi un examen théorique, puis elles se sont engagées à poser un certain nombre d’actions écologiques en matière de choix des matériaux, des appareils et des sources d’énergie, ainsi que de gestion des déchets.

Solutions Résidentielles possède cette accréditation. « Ce n’est pas obligatoire de l’avoir pour rénover de manière écologique, mais ça démontre le sérieux de la démarche de l’entreprise et son respect des bonnes pratiques », souligne son propriétaire, Michel Leblanc.

De son côté, Emmanuel Cosgrove, d’Écohabitation, fait valoir que « des centaines d’entrepreneurs ont suivi la formation vidéo d’écoentrepreneur, mais [que] tous n’ont pas renouvelé leur certification ». C’est pourquoi il encourage les consommateurs à demander aux professionnels qu’ils approchent et qui ne figurent pas dans la liste des « écoentrepreneurs » s’ils l’ont fait.

Même si leur réponse est négative, de plus en plus d’entrepreneurs sont prêts à travailler de manière écoresponsable, pour peu que les demandes du client leur soient clairement communiquées. « Si le devis précise une toilette simple chasse à 3 LPC, des armoires tout en bois et de la peinture sans COV, et que l’entrepreneur l’accepte, il n’aura pas le choix de s’y conformer », fait remarquer Michel Leblanc.

À lire aussi : Tout ce qu’il faut savoir pour engager un entrepreneur en rénovations et Rénovations: enquête sur 5 sites web de soumissions

14. Une gestion durable des déchets

La gestion rigoureuse de vos déchets représente une part importante des rénovations écologiques. Selon les normes d’Écohabitation, un « écoentrepreneur » accrédité doit détourner « au moins 60 % des déchets » des sites d’enfouissement vers le recyclage ou la réutilisation.

« La méthode traditionnelle est de tout mettre dans un conteneur et d’envoyer 100 % des déchets au dépotoir. En rénovation écologique, on trie les matériaux à la source, spécifie Michel Leblanc, qui ajoute : « Si on peut en réutiliser, c’est tant mieux; sinon, on sépare le bois, le métal, le carton et le plastique, qui peuvent tous être recyclés. » Informez-vous au sujet des centres de tri spécialisés dans les rebuts de démolition, construction et rénovation où votre entrepreneur, ou vous, pourrez en disposer.

La possibilité de recyclage dépend néanmoins des matériaux impliqués. « Si vous arrachez du plancher flottant, il n’est pas recyclable à ce jour, pas plus que le polystyrène [utilisé en isolation], relève Emmanuel Cosgrove. Et la seule usine de recyclage du gypse au Québec a fermé » en 2023.

Afin que les matériaux recyclables le soient, l’important est de vous assurer que les déchets sont triés, sur votre chantier ou chez le sous-traitant engagé à cette fin. « Dans ce cas, vous pouvez demander à votre entrepreneur d’obtenir des rapports de tri à la fin du chantier », indique le cofondateur et directeur général d’Écohabitation.

« Un bon de pesée du conteneur indiquant le nom du site, le poids du chargement, la date et l’heure peut vous rassurer en ce qui concerne la destination finale de vos résidus », renchérit l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

De la réutilisation peut aussi avoir lieu sur votre propre chantier, ainsi que dans d’autres demeures, que ce soit celles de vos proches ou d’inconnus trouvés en ligne, ou encore par contacts interposés (dont ceux de votre entrepreneur). Il vous est également possible de vendre ou donner les matériaux et articles réutilisables à un organisme ou à une entreprise spécialisée (voyez l’encadré « Avantage réemploi ») ; profitez de votre propre recherche de matériaux usagés pour les proposer.

15. Un contrat détaillé

Vous êtes enfin arrivé à la finalisation des négociations avec l’entrepreneur ? Durant cette période charnière, privilégiez les échanges par courriel ou par messagerie texte, afin d’en garder une trace écrite, ce qui évitera les mésententes par la suite.

Lorsque vous vous êtes mis d’accord sur l’ensemble du devis, l’Office de la protection du consommateur et la Régie du bâtiment du Québec conseillent de signer un contrat en bonne et due forme avec l’entreprise.

Assurez-vous d’y préciser toutes vos demandes écologiques, notamment pour ce qui est de la gestion des déchets et de la réutilisation de certains matériaux. Emmanuel Cosgrove vous suggère en outre de parcourir les magasins en vue de noter la marque, le modèle et même le prix des matériaux et des appareils dont vous exigez l’utilisation, puis de les inscrire au contrat.

« Le caractère écologique d’un projet se décide avant de commencer; quand tu es rendu à planter un clou, il est trop tard. Le contrat doit donc être le plus détaillé possible, surtout en ce qui concerne les matériaux et les techniques à utiliser », conclut Michel Leblanc.

À lire aussi : Des exemples de devis commentés dans notre guide Rénovation

Fonder une famille seule exige plus d’organisation – et d’implication de...

Vous souhaitez admirer les paysages de votre nouvelle province, déménage...

LG, Maytag, Whirlpool, Miele, Samsung, Bosch… Protégez-Vous a demandé à...

Youcef Ghellache, fondateur d’Éducfinance, formateur et conférencier en...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous

Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.