Consommation durable : recycler ne suffit pas!

Vos gestes sont-ils aussi verts que vous le croyez? Peut-être pas, comme le montre notre grande enquête sur la consommation durable, qui nous permet de nous comparer aux Canadiens et aux consommateurs de 13 pays européens. Surtout, elle aide à démêler quels sont les gestes qui ont le plus grand impact environnemental.

Manger moins de viande, utiliser moins souvent l’auto, recycler, éviter les emballages : lesquelles de ces actions vous permettent d’avoir un impact positif sur l’environnement et de consommer de façon durable (ou responsable)? Des experts répondent à ces questions ainsi qu’à plusieurs autres.

Consultez les résultats de notre grand sondage et apprenez quels gestes sont les plus importants à poser dans cinq grands secteurs : l’alimentation; le transport et le voyage; la consommation d’eau et d’énergie du foyer; l’achat de produits et services; et la gestion des matières résiduelles.

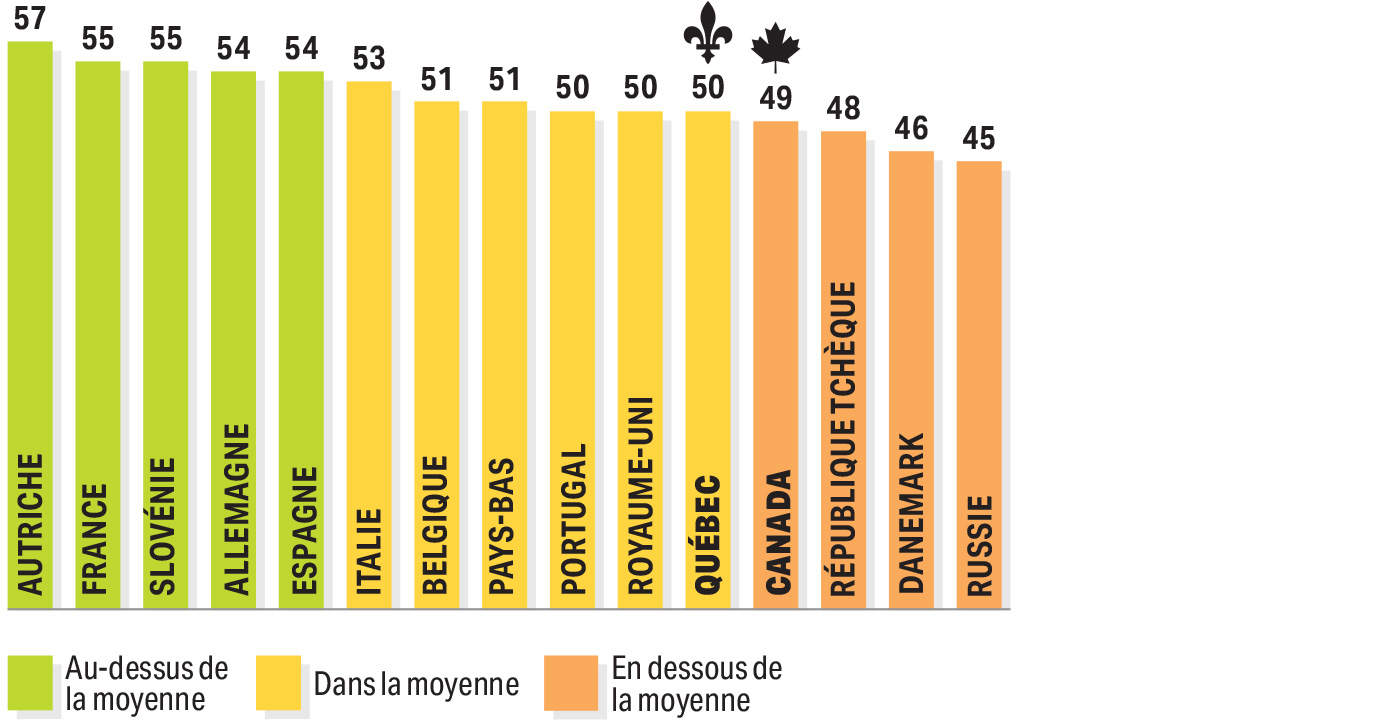

Notre enquête à ce sujet révèle que les consommateurs du Québec et du Canada sont à la traîne, derrière la plupart des pays européens. Mais tous doivent faire mieux. Comment? En commençant par revoir leurs priorités!

Vivre et satisfaire ses besoins, sans compromettre la capacité des générations futures à faire la même chose : voilà qui résume la notion de consommation durable (parfois aussi appelée « consommation responsable »). Pour 59 % des Canadiens et pas moins de 72 % des Québécois, agir en ce sens est un objectif personnel « important », voire « très important », révèlent les données de notre enquête. Or les actions vont-elles de pair avec les aspirations? Pas tout à fait…

En collaboration avec le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’International Consumer Research & Testing (ICRT), dont fait partie Protégez-Vous, nous avons participé à la création d’un indice qui aide à mesurer si les consommateurs posent les bons gestes pour la planète.

Un grand sondage nous a permis de recueillir des informations sur les habitudes de vie et les perceptions de la population de 13 pays européens, en plus de celle du Canada et du Québec. Les questions touchaient cinq secteurs d’activité importants.

L’heure du bilan

Aucun pays n’atteint la note de passage symbolique de 60 % en ce qui a trait aux pratiques durables. Les populations qui adoptent les meilleurs comportements sont celles de l’Autriche (57 %), de la France (55 %) et de la Slovénie (55 %). Récoltant une note de 49 %, le Canada se situe, pour sa part, sous la moyenne. Le Québec fait à peine mieux avec 50 %.

Cela dit, l’écart entre les pays reste somme toute assez faible, puisque 12 points séparent le premier du dernier au classement. En d’autres mots : tout le monde doit revoir ses priorités et en faire davantage pour consommer de manière plus durable!

Des gestes à prioriser

Pour mettre au point un tel indice, 39 experts venant des pays participants ont établi une liste des pratiques qui ont un impact environnemental déterminant.

Chaque geste compte, bien sûr, mais ils ne sont pas tous égaux. « Considérant l’urgence climatique, savoir où agir en premier pour avoir un impact significatif est hyper important », affirme Catherine Houssard, agente de recherche au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), qui a collaboré à la mise au point de l’enquête.

Le plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), publié en février 2022, révèle d’ailleurs que les effets des changements climatiques sont plus importants que prévu. Il faut agir maintenant. Toutefois, Catherine Houssard note que beaucoup de consommateurs ne savent pas trop comment orienter leurs actions de façon concrète.

Il faut dire que les gestes prioritaires à poser ne sont pas toujours ceux qu’on pense. Les pratiques touchant à l’alimentation et aux transports, notamment, sont sous-évaluées par les personnes sondées, tandis que celles qui concernent la gestion des matières résiduelles – comme le fait de recycler de façon adéquate – sont nettement surestimées.

Experts vs population

Voici comment les experts et la population des pays sondés classent, en ordre d’importance, les cinq secteurs d’activité où les gestes à poser comptent le plus. Les disparités sont importantes!

Les 5 gestes qui ont le plus de poids

(en ordre d’importance, toutes catégories confondues, selon le consensus des experts)

1. Diminuer sa consommation de produits d’origine animale, en particulier la viande rouge.

2. Marcher, utiliser le vélo ou emprunter les transports en commun lors des déplacements quotidiens.

3. Éviter le gaspillage alimentaire.

4. Réduire l’achat de produits et éviter la surconsommation.

5. Avoir une habitation bien isolée.

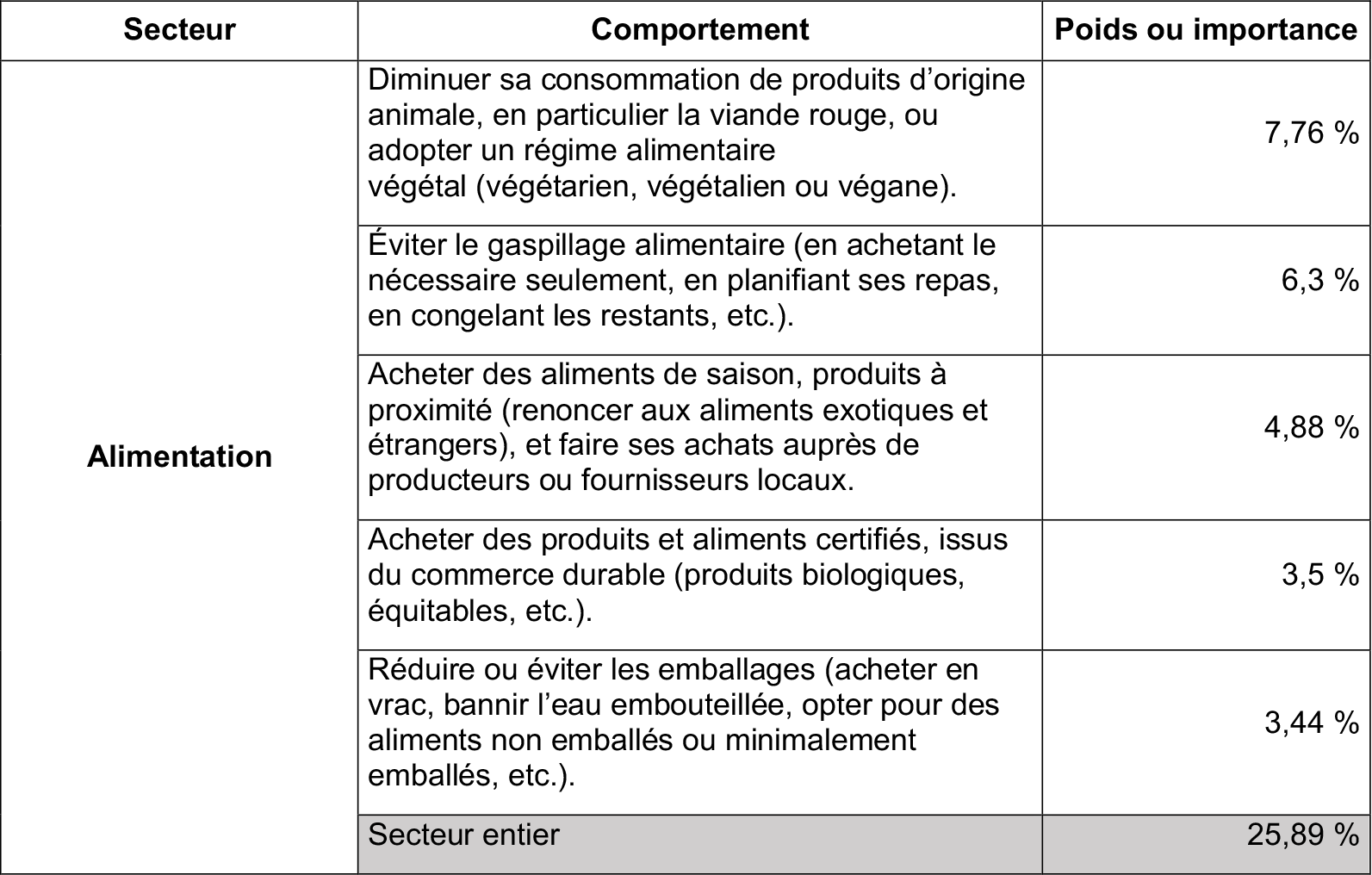

Le secteur de l’alimentation est celui qui a le plus de poids, selon les experts. Deux gestes sont particulièrement importants : éviter le gaspillage alimentaire et, surtout, réduire sa consommation de produits d’origine animale, notamment la viande rouge.

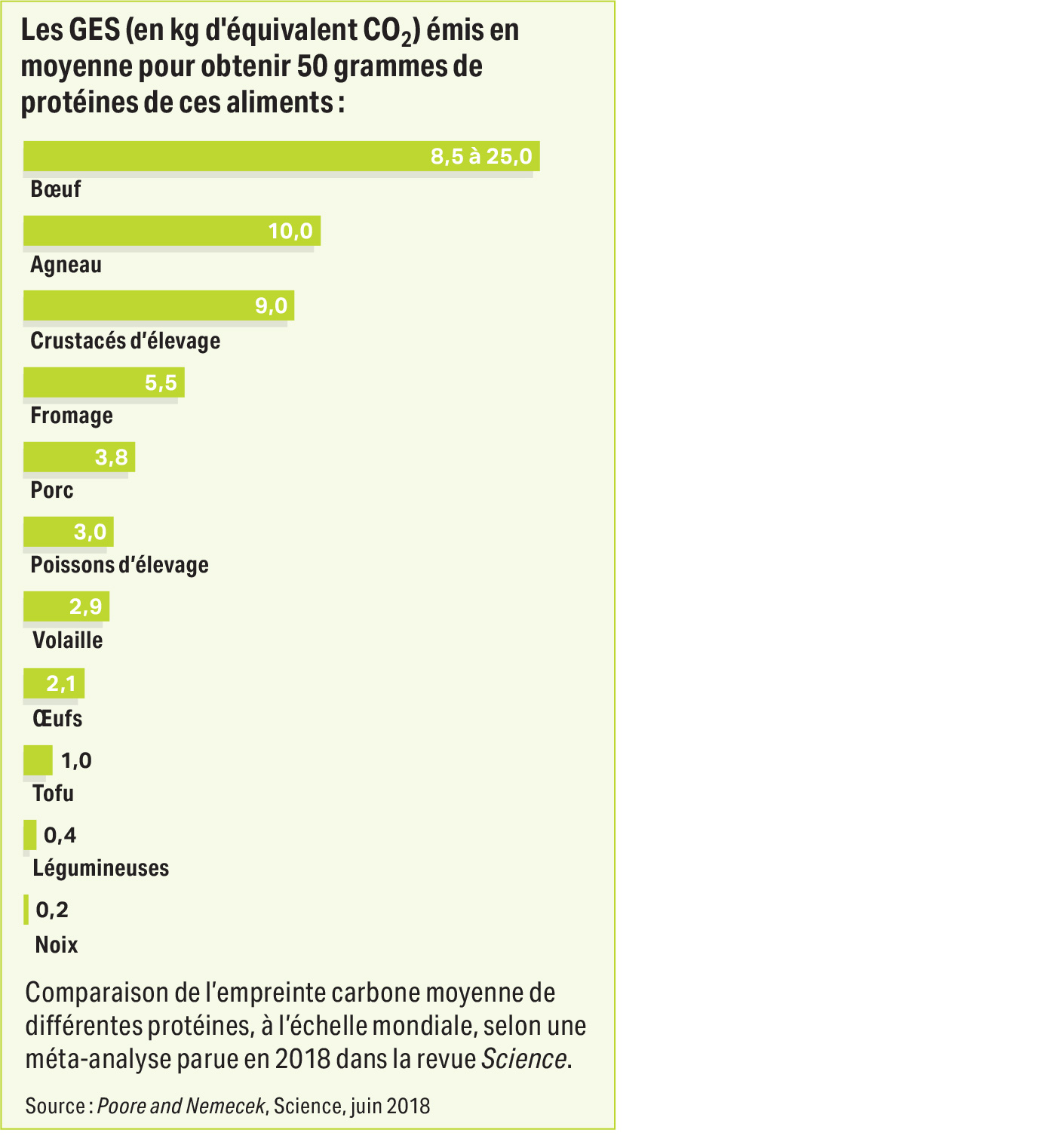

Cette recommandation n’a rien de surprenant quand on sait que la production de protéines végétales – comme les noix, les légumineuses et le tofu – émet beaucoup moins de gaz à effet de serre (GES) que la production animale.

« Le bœuf est la protéine la moins efficiente au monde, parce qu’il faut énormément de ressources (eau, terres agricoles, etc.) pour nourrir un bœuf par rapport aux kilos de viande produite », précise Catherine Houssard, du CIRAIG. C’est sans compter la digestion du ruminant, qui engendre du méthane, un puissant GES.

« La majorité de notre agriculture sert à nourrir les animaux. Chaque fois qu’on diminue sa consommation de viande, on contribue à réduire la pression sur ce système-là », ajoute le nutritionniste Bernard Lavallée, auteur du livre Sauver la planète une bouchée à la fois : trucs et conseils (Les Éditions La Presse).

Pourtant, ici comme ailleurs, les consommateurs considèrent – à tort – ce geste comme étant le moins important dans le secteur de l’alimentation! À l’opposé, réduire ou éviter les emballages est un comportement dont on surestime l’incidence. Les croyances de la population et le consensus scientifique se rapprochent toutefois au sujet du gaspillage alimentaire.

Les gestes les plus importants

(en ordre d'importance, selon le consensus des experts)

1. Diminuer sa consommation de produits d’origine animale, en particulier la viande rouge, ou adopter un régime alimentaire végétal.

2. Éviter le gaspillage alimentaire.

3. Acheter des aliments de saison, produits à proximité (renoncer aux aliments exotiques et étrangers), et faire ses achats auprès de producteurs ou fournisseurs locaux.

4. Acheter des produits et aliments certifiés, issus du commerce durable (produits biologiques, équitables, etc.).

5. Réduire ou éviter les emballages.

Touche pas à ma viande!

Les personnes sondées ont l’impression que leurs habitudes alimentaires sont plutôt durables, voire très durables, mais nos résultats montrent qu’il y a encore du chemin à faire à cet égard.

Signe encourageant : un peu plus de la moitié des Canadiens disent qu’ils essaient de diminuer leur consommation de produits d’origine animale (viande, poisson, produits laitiers, etc.) ou qu’ils ont un régime alimentaire plus végétal (flexitarien, végétarien ou végétalien). Au Québec, les répondants sont plus carnivores qu’ailleurs au pays : 54 % mangent des produits d’origine animale, comme la viande, sans tenter d’en réduire la consommation, contre 45 % des Canadiens.

Vous craignez d’avoir des carences alimentaires? En diversifiant vos sources de protéines végétales, vous pouvez facilement combler vos besoins nutritionnels, notamment sur le plan des protéines, selon Bernard Lavallée. Seule la vitamine B12 est à surveiller si vous éliminez complètement la viande et les autres produits d'origine animale de votre alimentation. Vous pouvez toutefois la trouver dans les boissons végétales ou la levure alimentaire enrichies, ou alors sous forme de suppléments.

Néanmoins, le nutritionniste rappelle qu’un élément crucial doit accompagner tout changement dans vos habitudes alimentaires : le plaisir! Trouvez des recettes que vous aimez en consultant votre entourage, essayez de nouveaux aliments ou encore cuisinez vos plats traditionnels, comme le pâté chinois, en utilisant une moitié de viande hachée et une moitié de lentilles, entre autres idées.

Plus chère, l’alimentation durable?

La principale barrière qui freine les Canadiens et les Québécois dans l’adoption d’un comportement durable en alimentation : le coût.

« Ça montre que les gens perçoivent l’alimentation durable comme étant élitiste, soulève Bernard Lavallée. Ils associent ce mouvement à la consommation d’aliments qui coûtent cher, parce qu’ils sont produits localement ou qu’ils sont biologiques, par exemple. »

Or, « ce n'est pas vrai que manger durable, ça coûte plus cher; au contraire! lance le nutritionniste. La viande est l’aliment dans notre assiette qui coûte le plus cher. » En la remplaçant par des protéines végétales comme le tofu, les légumineuses ou la protéine végétale texturée (PVT), vous ferez des économies. Par ailleurs, plusieurs de ces ingrédients sont offerts en vrac – pensons aux noix ou aux légumineuses sèches – et se conservent longtemps.

Sacré gaspillage!

Une majorité de Canadiens et de Québécois soulignent qu’ils adoptent un comportement leur permettant de réduire beaucoup (ou presque complètement) le gaspillage de nourriture, décrié par les experts.

« Contrairement à ce que certaines personnes croient, les rejets de méthane liés à la décomposition des aliments dans les sites d’enfouissement ont un impact minime par rapport à celui de tout leur cycle de vie, c’est-à-dire de la culture ou de la production de l’aliment à son arrivée dans notre frigo », avise Catherine Houssard. Ainsi, même s’il est préférable de composter les aliments plutôt que de les jeter, ce n’est pas une solution pour contrer le gaspillage comme tel. « La solution, c’est toujours la réduction à la source », résume-t-elle.

Les répondants au sondage soulignent aussi l’importance de réduire les emballages, mais ils passent difficilement à l’action : environ 40 % des Canadiens et des Québécois disent « parfois » le faire, en achetant en vrac, en évitant l’eau embouteillée ou en optant pour des aliments peu ou pas emballés, par exemple.

>> À lire aussi : Comment réduire l’empreinte carbone de votre alimentation ?

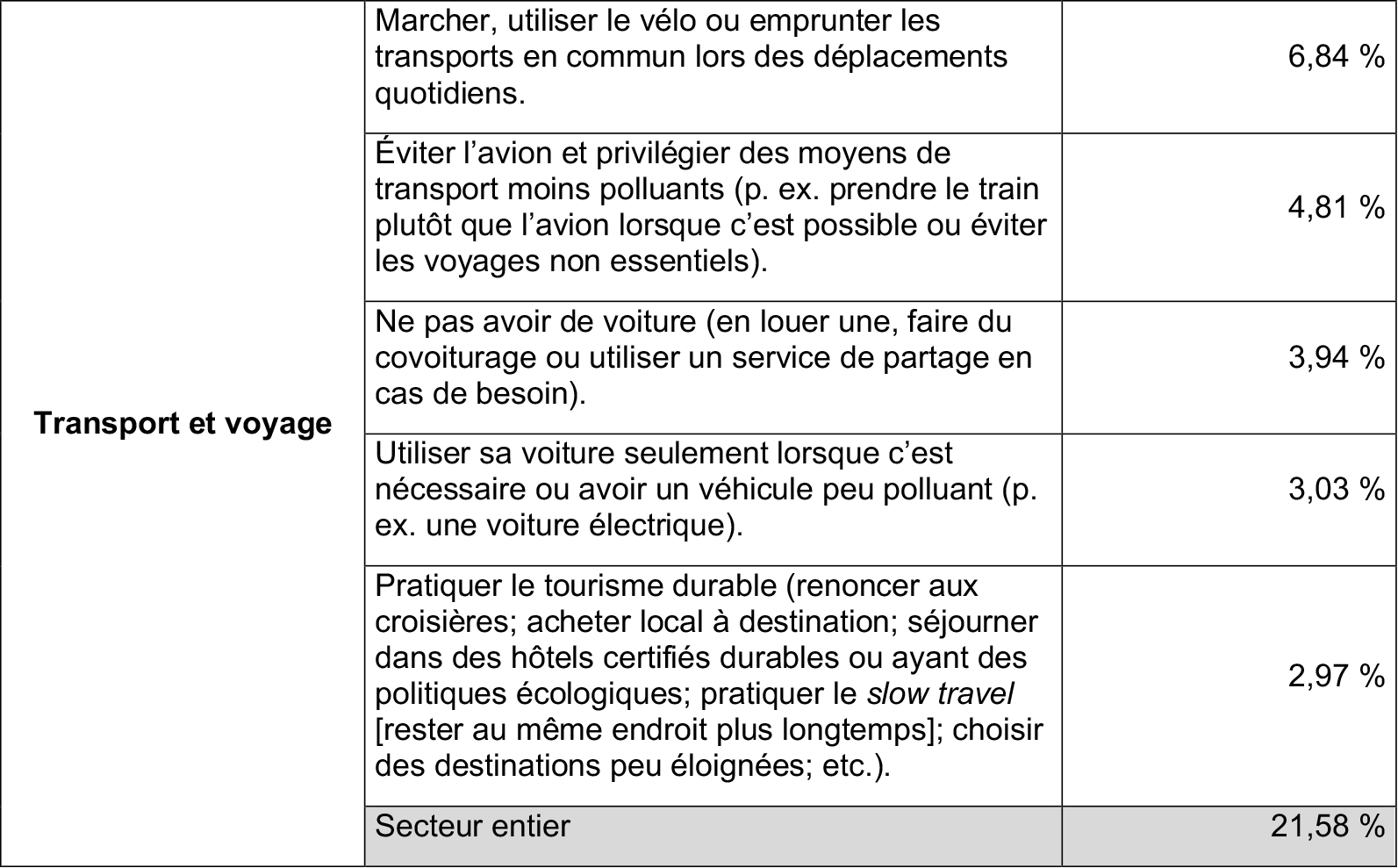

Limiter au maximum sa consommation d’essence est essentiel pour diminuer l’impact qu’on a sur la planète. Ainsi, voyager à pied ou à vélo, ou encore prendre les transports en commun au quotidien constitue la meilleure solution – et de loin –, selon les experts ayant collaboré à l’enquête.

Catherine Houssard mentionne même que, selon des analyses du CIRAIG, le transport quotidien a plus de poids sur l’empreinte carbone (et donc sur les changements climatiques) que l’alimentation au Québec. « Ça s’explique entre autres par la forte utilisation de l’auto en solo, par les grandes distances parcourues et par le manque d’infrastructures en transport en commun. On a vraiment du retard en Amérique du Nord », dit-elle.

Dans plusieurs pays européens – l’Espagne, la France, l’Autriche et l’Allemagne –, au moins la moitié des personnes sondées disent souvent (ou presque toujours) marcher, faire du vélo ou prendre les transports en commun lors de leurs déplacements au quotidien. Au Canada, on parle du tiers seulement.

Et qu’en est-il de conduire un véhicule électrique (VÉ)? Dans le contexte québécois, c’est une option plus écologique que dans plusieurs provinces et pays, parce que notre électricité provient d’une source d’énergie renouvelable : la puissance de l’eau (l’hydroélectricité) en grande majorité. Or, même si la voiture électrique se révèle rapidement plus écologique que sa cousine à essence – après 32 000 km au Québec, selon des chiffres de 2016 du CIRAIG en termes d’impacts sur les changements climatiques –, elle n’est pas non plus une panacée. Le véhicule le moins polluant demeurera toujours celui qui n’est ni fabriqué ni utilisé!

Les gestes les plus importants

(en ordre d'importance, selon le consensus des experts)

1. Marcher, utiliser le vélo ou emprunter les transports en commun lors des déplacements quotidiens.

2. Éviter l’avion et privilégier des moyens de transport moins polluants.

3. Ne pas avoir de voiture (en louer une, faire du covoiturage ou utiliser un service d’autopartage au besoin).

4. Utiliser sa voiture seulement lorsque c’est nécessaire ou avoir un véhicule peu polluant (par exemple une voiture électrique).

5. Pratiquer le tourisme durable.

Attachés à nos autos

Au chapitre des habitudes de transport, les Canadiens et les Québécois ne font donc pas très bonne figure puisqu’ils utilisent beaucoup la voiture.

D’ailleurs, 77 % des Canadiens et 81 % des Québécois possèdent au moins une voiture par foyer. Les Européens nous font concurrence à ce propos, selon notre sondage : seuls les Russes, les Danois, les Britanniques et les Tchèques sont moins nombreux que les Canadiens à posséder au moins un véhicule.

« Les voitures des Européens consomment environ deux litres de moins aux 100 km que les véhicules des Nord-Américains », nuance Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de cet établissement d’enseignement. En effet, de l’autre côté de l’Atlantique, on conduit des autos plus petites pour éviter des taxes supplémentaires sur l’essence de même que des coûts d’immatriculation et de taxes de vente plus élevés (pour les véhicules plus puissants et plus gros).

L’essence, toujours l’essence!

Du côté des catégories de véhicules, ceux qui sont strictement à essence règnent toujours en maîtres. Les voitures 100 % électriques ainsi que les hybrides et hybrides rechargeables ne sont pas encore très répandues, à en croire notre sondage. Le Danemark est champion dans ce domaine grâce à un parc automobile électrifié à 13 %, ce qui comprend 5 % de véhicules pleinement électriques. Au Canada et au Québec, environ 6 % des répondants affirment qu’ils ont un véhicule hybride ou électrique.

Et dans les faits? Ces types de véhicules représentent environ 4 % des quelque 5 millions de véhicules de promenade qui circulaient sur les routes du Québec, selon le rapport État de l’énergie au Québec, édition 2022, signé par Pierre-Olivier Pineau et sa collègue Johanne Whitmore. En ne comptant que les véhicules 100 % électriques et les hybrides rechargeables (regroupées sous le terme « VÉ »), ce chiffre tombe à moins de 2,5 %.

Si les ventes de VÉ sont en croissance, celles de plusieurs bolides à essence le sont aussi; pensons ici aux véhicules utilitaires sport (VUS), plus polluants que les petites voitures. « Il s’est ainsi vendu environ 15 camions légers [VUS, minifourgonnettes, camionnettes] pour chaque VÉ vendu en 2020. Ces tendances sont contraires à l’atteinte des cibles de réduction des émissions de GES », indique le rapport.

Voitures électriques : plus chères, vraiment?

Pour justifier leurs (mauvaises) habitudes en matière de transport, 37 % des Canadiens et 20 % des Québécois sondés invoquent le coût élevé des choix écologiques.

Si les voitures électriques coûtent effectivement plus cher à l’achat, selon Pierre-Olivier Pineau, elles deviennent rapidement plus économiques que celles à essence. Un rapport effectué par ses collègues en 2021 démontre qu’à partir de 20 000 km parcourus, un véhicule entièrement électrique devient plus avantageux qu’un autre comparable à essence au Québec.

Le professeur rappelle toutefois que cette option demeure plus chère et moins écologique que le transport collectif ou actif (vélo, marche, etc.). Posséder une voiture encourage en outre son utilisation et, au bout du compte, l’étalement urbain (qui vient renforcer la dépendance au transport en solo).

Cela dit, 25 % des Canadiens et 29 % des Québécois montrent du doigt le manque d’infrastructures et de services comme barrière à l’adoption d’habitudes plus durables en transport.

« Il faut développer l’offre de mobilité durable, convient Pierre-Olivier Pineau, mais aussi toutes les solutions de covoiturage et d’autopartage. Ce sont des moyens qui sont très efficaces et qui ne coûtent rien à l’État québécois si on utilise des équipements qui existent déjà pour optimiser leur utilisation. »

Voyager autrement

Au Québec, 38 % des personnes sondées (24 % au Canada) disent qu’elles évitent presque complètement l’avion, par exemple en renonçant aux voyages non essentiels. Les pratiques de tourisme durable – choisir des destinations moins éloignées, séjourner dans des hôtels certifiés durables ou ayant des politiques écologiques, etc. –, quant à elles, sont plus ou moins populaires.

Parce qu’ils contribuent fortement à l’émission de GES, et ce, en un temps record, les voyages en avion devraient être évités autant que possible, surtout pour parcourir des distances courtes ou moyennes (par exemple entre Montréal et Toronto), selon Catherine Houssard. De même, si le train est à privilégier, les croisières, elles, sont à éviter, car elles sont très polluantes. Envisagez plutôt d’adopter les principes du slow travel, c’est-à-dire de moins vous déplacer une fois à destination (en évitant de cumuler les vols ou de louer une voiture sur place, entre autres décisions). Bref, espacez vos voyages dans le temps… mais n’hésitez pas à allonger votre séjour si ce dernier se fait de manière durable!

>> À lire aussi : Êtes-vous prêt pour l’auto électrique ? et Comment voyager de façon plus durable ?

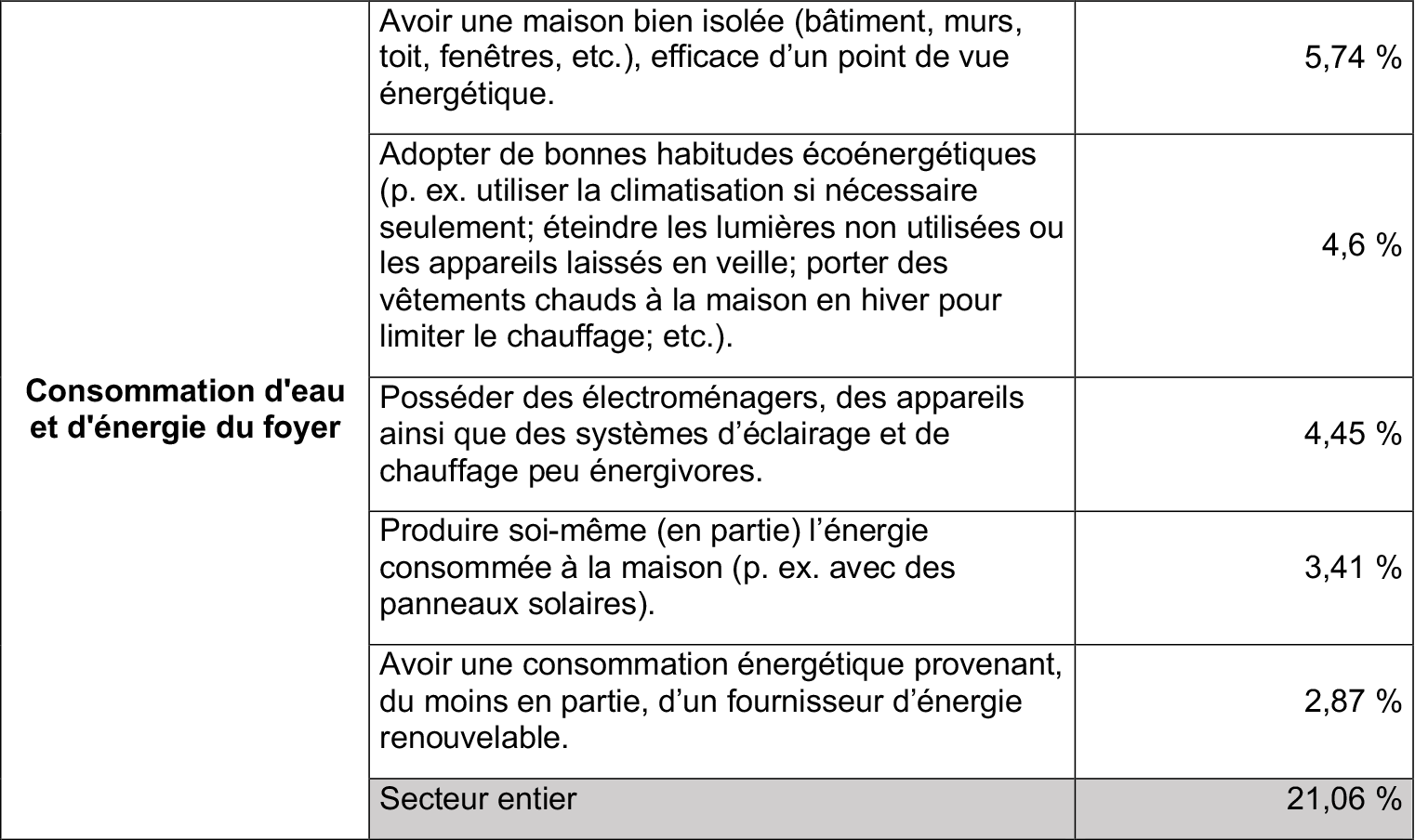

Les comportements qu’on adopte à la maison et l’efficacité énergétique de l’endroit qu’on habite ont un impact environnemental important, et la plupart des personnes sondées en sont conscientes. Toutefois, il reste encore beaucoup de confusion à dissiper à cet égard.

En ce qui a trait à la consommation d’eau et d’énergie à la maison, le Québec fait mieux que le Canada. Cela serait imputable à l’isolation supérieure des habitations québécoises. En effet, 62 % des Québécois affirment qu’ils résident dans un logement ou une maison particulièrement bien isolé, contre 48 % des Canadiens. Les Québécois ont-ils raison de croire que leur maison est bien étanche à l’air, c’est-à-dire efficace d’un point de vue énergétique?

Si Pierre-Olivier Pineau, de HEC Montréal, souligne que des progrès ont été faits pour que l’isolation des nouveaux bâtiments soit plus performante qu’avant, il considère que plusieurs d’entre eux sont encore « loin d’être bien isolés ».

Les Canadiens et les Québécois sondés mentionnent d’ailleurs que le manque d’information, d’infrastructures et de services ainsi que les coûts constituent des freins à l’adoption de comportements plus durables à ce chapitre.

L’expert convient qu’entreprendre des travaux de rénovation est complexe et coûteux; à cela s’ajoute la rentabilité du projet. « Le coût des rénovations paraîtra d’autant plus élevé que l’énergie est abordable et que, au bout du compte, l’économie sera faible », relève-t-il. En outre, les rénovations entraîneront parfois une hausse de la valeur de l’habitation, et, du même coup… des taxes foncières.

À ses yeux, une des solutions à tous ces problèmes est d’aller à contre-courant de la tendance nord-américaine qui consiste à habiter dans de grandes maisons, pour privilégier la vie en appartement, en condo ou dans une maison jumelée. « Pas juste parce que c’est plus petit, mais parce qu'un appartement, c’est bien isolé par nature, souligne-t-il. Dès qu’on partage un mur, celui-ci se trouve mieux isolé. »

Les gestes les plus importants

(en ordre d'importance, selon le consensus des experts)

1. Avoir une maison bien isolée (murs, toit, fenêtres, etc.), efficace d’un point de vue énergétique.

2. Adopter de bonnes habitudes écoénergétiques.

3. Posséder des électroménagers, des appareils ainsi que des systèmes d’éclairage et de chauffage peu énergivores.

4. Produire soi-même (en partie) l’énergie consommée à la maison (par exemple avec des panneaux solaires).

5. Avoir une consommation énergétique provenant, du moins en partie, d’un fournisseur d’énergie renouvelable.

L’efficacité au quotidien

Les gestes pour économiser l’énergie – notamment éteindre les lumières inutilisées et les appareils mis en veille; limiter l’utilisation de la climatisation ou du chauffage; prendre des douches de courte durée – sont souvent (ou presque toujours) posés par plus de la moitié des Québécois.

Néanmoins, faire attention à sa consommation énergétique est encore plus important lors des périodes de pointe, c’est-à-dire lorsque le réseau est le plus sollicité. C’est le cas en semaine, entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h, et plus particulièrement l’hiver. Pendant cette saison, les périodes de pointe sont aussi celles des grands froids. Plus il fait froid, plus le réseau est sollicité, notamment pour maintenir les gens au chaud dans leur maison.

Or, si Hydro-Québec ne peut plus fournir à la demande, de l’électricité de source non durable (gaz naturel) doit être est importée du Canada et des États-Unis durant cette période, et cela génère beaucoup plus de GES.

Cela dit, vous pouvez changer les choses à la maison : ne pas utiliser votre laveuse ou votre lave-vaisselle aux heures de pointe, par exemple, et éviter toute demande énergétique accrue par grand froid. Pensez notamment à abaisser la température sur vos thermostats. Par ailleurs, Hydro-Québec a mis en place des initiatives de tarification dynamique pour encourager les bons gestes en hiver, lors des périodes de pointe.

Aussi, posséder des systèmes de chauffage, des électroménagers ou des ampoules écoénergétiques – par exemple une thermopompe efficace ou des appareils certifiés Energy Star – s’avère positif; 45 % des Québécois disent d’ailleurs avoir plusieurs ou presque seulement des appareils de ce genre.

L’énergie renouvelable : une question embêtante

Produire soi-même son énergie reste encore très marginal; il n’est donc pas étonnant qu’environ 90 % des répondants au pays ne le fassent pas. Par contre, la réponse entourant les sources d’énergie utilisées à la maison se révèle surprenante. En effet, 43 % des Québécois mentionnent qu’ils ne sont pas desservis (même en partie) par un fournisseur d’énergie renouvelable. De plus, 25 % ne savent pas si leur fournisseur fait partie de cette catégorie.

Pourtant, plus de 99 % de l’électricité produite par Hydro-Québec provient de sources renouvelables (des barrages hydroélectriques, surtout, mais aussi des parcs d’éoliennes, notamment). Pierre-Olivier Pineau y voit la démonstration d’un manque de littéracie énergétique du côté de la population. Il souligne également que la société d’État n’a jamais eu à se présenter comme un fournisseur d’énergie verte pour se démarquer, étant donné qu’elle n’a pas de compétiteurs.

En Europe, en revanche, la concurrence existe. Dans certaines régions, comme l’explique le professeur à HEC Montréal, les consommateurs peuvent choisir entre différents fournisseurs d’électricité, et opter pour celle qui provient d’une source d’énergie renouvelable – d’éoliennes, par exemple – plutôt que pour celle d’une grande centrale au charbon ou nucléaire, notamment. Cela dit, ils paient habituellement plus cher pour le faire. « Au Québec, la question ne se pose même pas parce qu’on a le meilleur des mondes : on ne paie pas cher et c'est une énergie renouvelable », ajoute l’expert.

Cet avantage a toutefois ses limites. « On ne produit pas assez d’énergie renouvelable pour soutenir notre surconsommation énergétique et, en plus, remplacer les énergies fossiles [pétrole, charbon, gaz] qui sont actuellement utilisées afin d’atteindre la carboneutralité en 2050 », affirme Pierre-Olivier Pineau.

>> À lire aussi : Enquête sur les thermopompes: les meilleures marques, et comment bien les magasiner

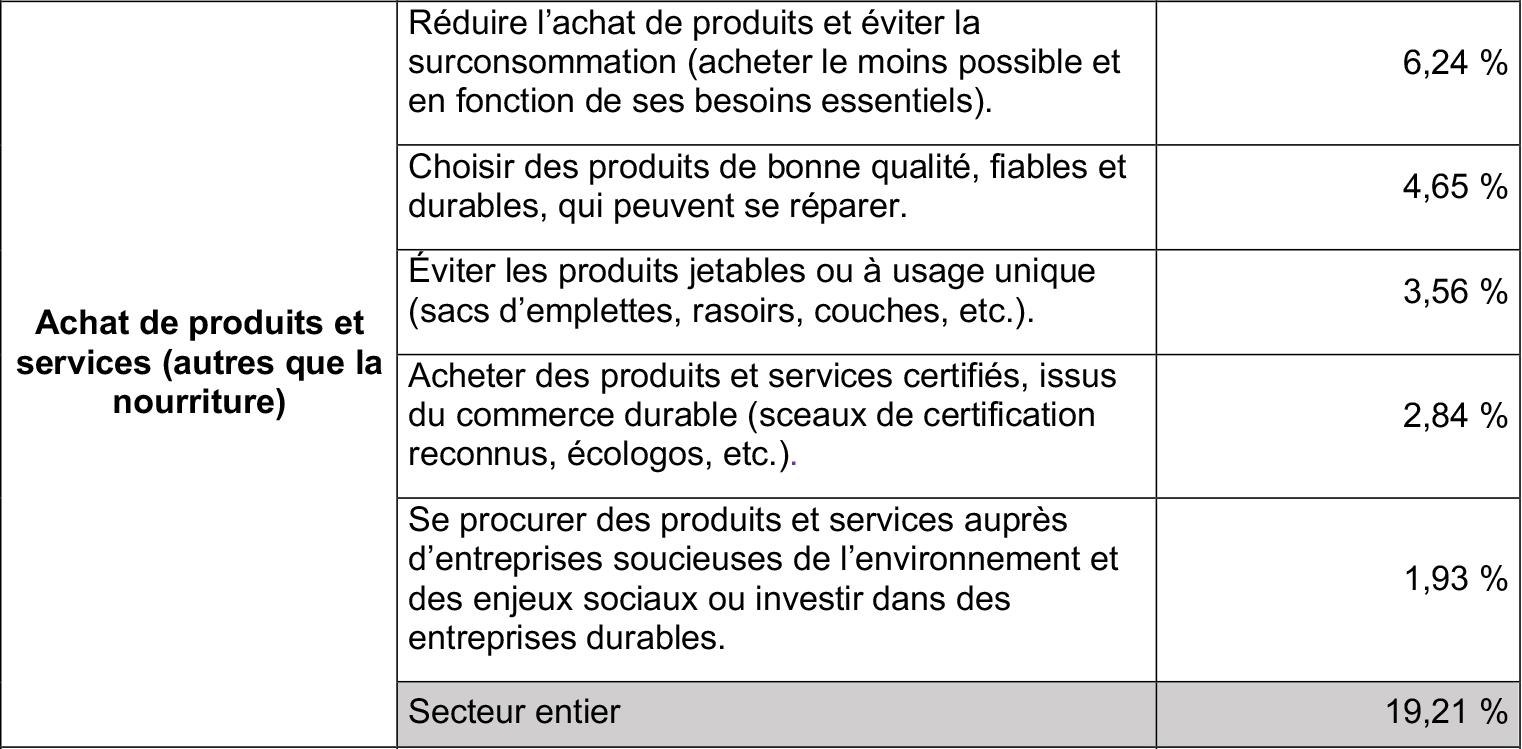

Les Québécois qui ont participé à notre sondage ont bien cerné le geste le plus important : consommer le moins possible. C’est d’ailleurs l’une des actions les plus positives pour la planète, toutes catégories confondues. Cela dit, il existe aussi des façons de mieux acheter!

Globalement, le Canada se situe dans la moyenne à ce chapitre par rapport aux autres pays, mais le Québec brille particulièrement ici : avec une note de 61%, la province est au coude-à-coude avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, des pays qui la devancent souvent dans cette enquête.

C’est que 63 % des Québécois affirment qu’ils réduisent ou qu’ils évitent souvent (ou presque complètement) les achats superflus, contre 49 % des Canadiens.

Vient ensuite l’idée de consommer de façon durable, c’est-à-dire de choisir des produits qui auront une longue vie utile. D’ailleurs, 54 % des Canadiens et 50 % des Québécois soulignent qu’ils achètent souvent, voire presque seulement des biens de meilleure qualité, durables et réparables; un comportement très important, comme l’ont établi les experts.

Les gestes les plus importants

(en ordre d'importance, selon le consensus des experts)

1. Réduire l’achat de produits et éviter la surconsommation (acheter le moins possible et en fonction de ses besoins essentiels).

2. Choisir des produits de bonne qualité, fiables et durables, qui peuvent se réparer.

3. Éviter les produits jetables ou à usage unique (sacs d’emplettes, rasoirs, couches, etc.).

4. Acheter des produits et services certifiés, issus du commerce durable (sceaux de certification reconnus, écologos, etc.).

5. Se procurer des produits et services auprès d’entreprises soucieuses de l’environnement et des enjeux sociaux ou investir dans des entreprises durables.

Dépensez mieux, payez moins

L’adoption de pratiques durables est freinée par les prix trop élevés pour 42 % des Canadiens et 38 % des Québécois. « Un produit de qualité revient peut-être plus cher à l'achat, mais s’il dure plus longtemps, le coût sera épongé tôt ou tard », souligne Catherine Houssard, du CIRAIG.

Par ailleurs, comme le geste qui a le plus d’impact repose sur le fait de moins consommer, on finit donc par moins dépenser. Plus facile à dire qu’à faire, direz-vous, surtout en cette ère d’achats en ligne et de marketing d’influence...

Se procurer des articles de seconde main (dons, achats, location, partage…) constitue une excellente stratégie, puisqu’on limite ainsi la production et la circulation de nouveaux produits sur le marché, en plus de prolonger la durée de vie des biens, comme l’explique Catherine Houssard. « Pour ce qui est de l’importance [des actions], j’aurais d’ailleurs placé ce comportement en deuxième position dans ce secteur », ajoute-t-elle.

Daniel Normandin, directeur et cofondateur du Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) de l’École de technologie supérieure, abonde dans le même sens : « Une multitude de biens s’accumulent dans les centres de dons et prennent souvent le chemin des ordures, faute d’espace de stockage, mais aussi d’acheteurs », fait-il remarquer.

Cet expert croit d’ailleurs que certaines initiatives qui mettent de l’avant de nouveaux modèles économiques, comme l’économie de partage, pourraient contribuer à changer la donne. Or, même si des ateliers de prêts d’outils, de jouets et d’autres objets se sont multipliés au fil des années, ce n’est pas suffisant. Daniel Normandin souhaite voir apparaître des plateformes et lieux de partage partout au Québec, surtout pour des articles à usage ponctuel qui seraient de toute façon sous-utilisés. Il donne en exemple la France, où une entreprise s’est associée à une chaîne de supermarchés pour faire la location de petits électroménagers et d’articles de cuisine à un coût minime.

Réutilisable, mais pas n’importe comment

Parmi les gestes à adopter, éviter les produits jetables ou à usage unique arrive en troisième position dans ce secteur, d’après le consensus des experts. Les Québécois, contrairement aux autres groupes sondés, placent plutôt cette habitude au dernier rang. Ils y mettent toutefois des efforts, puisque la grande majorité d’entre eux disent qu’ils bannissent au moins parfois ce type de produits lorsqu’ils font leurs emplettes.

Cependant, remplacer un produit jetable par un autre qui est réutilisable a un impact pouvant varier grandement en fonction de sa nature et de la façon dont on s’en sert.

Par exemple, un sac d’emplettes que vous apportez au centre commercial doit être utilisé au moins 20 à 125 fois environ, selon son type, avant d’être plus écologique (utilisation des ressources fossiles) qu’un sac en plastique ordinaire (lequel est déjà interdit dans plusieurs municipalités), selon une analyse du cycle de vie effectuée par le CIRAIG en 2017 pour le compte de RECYC-QUÉBEC. Le sac réutilisable le plus écoresponsable est celui qui est fait à partir de polypropylène non tissé, tandis que le sac en coton est de loin le moins performant, surtout en prenant en compte son impact sur la qualité des écosystèmes et la santé humaine.

Les comportements liés à l’entretien du produit réutilisable ont aussi une influence, en particulier dans le cas de certains articles. Prenons les couches lavables : le rinçage à l’eau froide dans une machine écoénergétique et suffisamment chargée est recommandé. Le séchage à l’air libre s’avère aussi nettement préférable au séchage en machine, selon Catherine Houssard, bien entendu parce que ce geste permet de réduire sa consommation énergétique, mais aussi parce que cela augmente la durée de vie du produit.

« Il est donc important non seulement d’employer les produits réutilisables le plus souvent et le plus longtemps possible, mais aussi d’optimiser leur condition d’utilisation et d’entretien », résume l’experte en analyse du cycle de vie.

La fin des produits en plastique à usage unique?

C’est, du moins, le début de la fin. Plusieurs municipalités interdisent déjà la distribution de sacs en plastique, notamment dans les commerces, tandis que certains restaurateurs ont renoncé aux gobelets en styromousse, aux bâtonnets à mélanger ou aux pailles en plastique.

Le gouvernement du Canada va plus loin encore dans son projet de règlement visant à interdire, dès la fin de 2022, la production, l’importation et la vente de certains produits en plastique à usage unique; c’est le cas des sacs d’emplettes, mais aussi des ustensiles, de certains contenants, des pailles (sauf exception), etc. Ces produits en plastique – qui sont peu ou pas recyclés et qui se retrouvent sur les plages et dans les cours d’eau (surtout sous forme de microplastiques) – sont faciles à remplacer par des options réutilisables ou par des comportements plus écologiques.

>> À lire aussi : Les fabricants de manteaux d’hiver les plus responsables et Marketplace, Kijiji ou LesPAC : comment bien utiliser les petites annonces ?

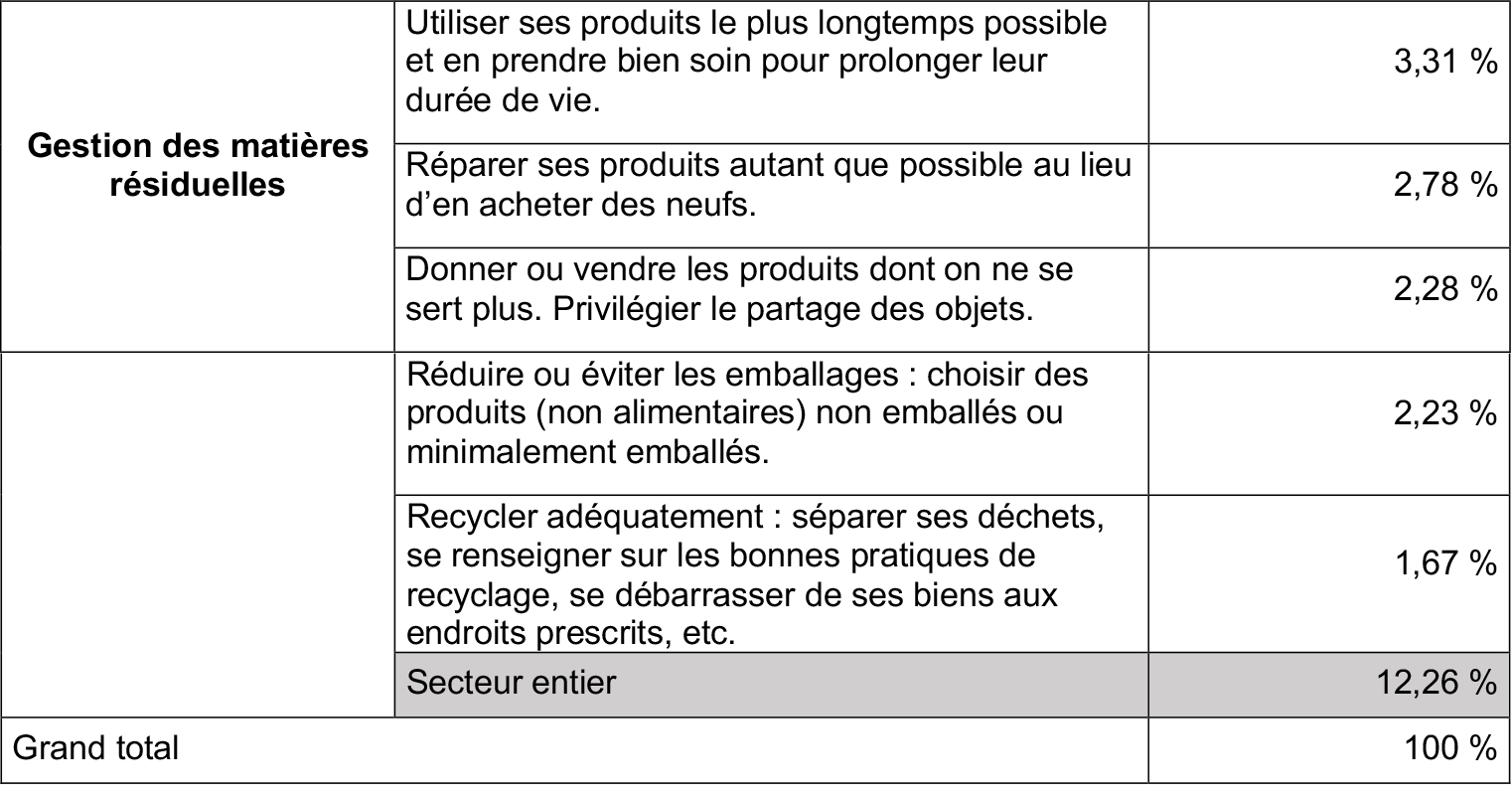

Les personnes qui ont participé à notre sondage ont à cœur le recyclage, qu’elles considèrent comme l’action la plus importante de ce secteur. Or c’est celle qui a le moins de poids, selon les experts. Apprenez ici pourquoi.

« Le recyclage et la valorisation énergétique [produire de l’énergie – par exemple du biogaz – à partir de déchets] constituent les dernières stratégies que l'on devrait appliquer à un produit, bien après la réduction de notre consommation, l’écoconception de l’objet en amont, l’allongement et l’intensification de l’usage par le partage, la réparation, le don, etc. », explique Daniel Normandin, du CERIEC.

Néanmoins, il comprend la confusion que cela suscite. « Collectivement, on met beaucoup l’accent sur les emballages et les imprimés (journaux, magazines, etc.) parce que c’est ce qui va dans le bac de recyclage, illustre-t-il. Pourtant, ça représente seulement 10 % de l’impact environnemental. Ce qui a le plus d’impact, c’est le produit lui-même. »

Cela ne veut pas dire que ces bons gestes sont superflus, bien au contraire! Même en fin de vie utile, quand ils ne peuvent plus être réparés, la plupart des produits comportent des composants qui se révèlent utiles et qui ont de la valeur, comme des métaux ou des plastiques. Cependant, cette valeur n’est pas suffisamment perçue ni mise de l’avant sur le marché, d’après Daniel Normandin.

Les gestes les plus importants

(en ordre d'importance, selon le consensus des experts)

1. Utiliser ses produits le plus longtemps possible et en prendre bien soin pour prolonger leur durée de vie.

2. Réparer ses produits autant que possible au lieu d’en acheter des neufs.

3. Donner ou vendre les produits dont on ne se sert plus. Privilégier le partage des objets.

4. Réduire ou éviter les emballages : choisir des produits non emballés ou minimalement emballés.

5. Recycler adéquatement.

Des biens qui durent longtemps

Globalement, le Canada et le Québec se trouvent dans la moyenne à ce chapitre avec un indice de 58 %. C’est l’un des secteurs où ils performent le mieux.

À en croire les personnes sondées, c’est parce qu’elles prennent grand soin de leurs biens : ainsi, 65 % des Canadiens et 72 % des Québécois disent qu’ils utilisent souvent (ou presque toujours) leurs produits aussi longtemps que possible et qu’ils les entretiennent bien pour allonger leur durée de vie. Environ la moitié des répondants privilégient la réparation de leurs biens.

S’il suffisait de recycler

Ici comme ailleurs, les gens accordent une place importante au recyclage et mettent – à tort – cette action en première position. Les Canadiens se disent d’ailleurs bons joueurs pour recycler : 70 % d’entre eux (72 % au Québec) affirment qu’ils le font souvent (ou presque toujours) de façon appropriée. Pour le simple plaisir de se comparer, mentionnons que la Slovénie s’illustre ici avec 89 %.

Le manque d’infrastructures et de services est la principale barrière à la gestion des matières résiduelles à être invoquée par les répondants, suivi par une information insuffisante et le manque de choix de produits qui favorisent une pratique durable.

« L’information est là, mais il faut faire l’effort d’aller la chercher », estime Daniel Normandin. Cela dit, le spécialiste est d’avis que le consommateur a très peu de moyens de s’assurer qu’un bien sera valorisé d’une quelconque façon en fin de vie. « À l’heure actuelle, si un produit n’est pas accepté dans le bac de recyclage, une des seules choses qu’on peut faire, c’est de l’apporter dans un écocentre », relève-t-il. Malheureusement, trop peu de consommateurs le font, d’après lui, surtout si l’écocentre se trouve loin du domicile ou qu’il est difficile d’accès (par exemple pour ceux qui ne possèdent pas de véhicule).

En parallèle, il est important de ne pas mettre n’importe quoi dans le bac de recyclage, car non seulement ces objets et matières finiront-ils aux rebuts, mais cela peut aussi contaminer les matières recyclables, en plus de ralentir ou de monopoliser le personnel dans les centres de tri.

Les limites du bac de recyclage

Dans un rapport publié en 2022, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) arrive aussi à la conclusion que le recyclage a pris trop d’importance par rapport à la réduction à la source et au réemploi, et qu’il vaudrait mieux adopter un modèle d’économie circulaire. De plus, un trop grand nombre de produits et de matières sont encore enfouis, selon l’organisme. Ce dernier propose plusieurs orientations pour améliorer les choses. L’écofiscalité, qui vise à dissuader les mauvaises pratiques et à encourager les bons comportements par la fiscalité ou par la tarification incitative ou punitive, en est une qui s’avère importante.

Cette pratique peut prendre différentes formes, par exemple : équivaloir à ce qu’il en coûte pour enfouir des déchets. « Si on veut établir une économie circulaire, il faut augmenter les coûts d’enfouissement des municipalités pour qu’elles prennent des décisions plus environnementales », croit d’ailleurs Daniel Normandin. Dans le même ordre d’idées, les fabricants devraient être incités à revaloriser leurs produits ou à utiliser des matières recyclées plutôt que des matières vierges, selon l’expert.

Comme il l’explique, il existe plusieurs autres pistes de solution pour favoriser une économie circulaire, notamment l’instauration d’une consigne qui remplacerait les écofrais sur certains produits. « Dire au consommateur qu’il aura 10 $ s’il apporte son téléviseur à un point de dépôt est pas mal plus intéressant pour stimuler les bons comportements. C’est aussi un meilleur moyen de démontrer la valeur de l’objet en fin de vie », fait-il valoir. Daniel Normandin croit en outre qu’une « économie parallèle » se créerait et que plusieurs personnes collecteraient ces objets – un peu comme c’est le cas avec les canettes ou les métaux –, évitant ainsi à une foule d’entre eux de se retrouver aux ordures.

Mais rappelez-vous : lorsqu’il est question de la consommation d’un bien, le geste le plus vert que vous pouvez poser consiste d’abord… à vous en passer!

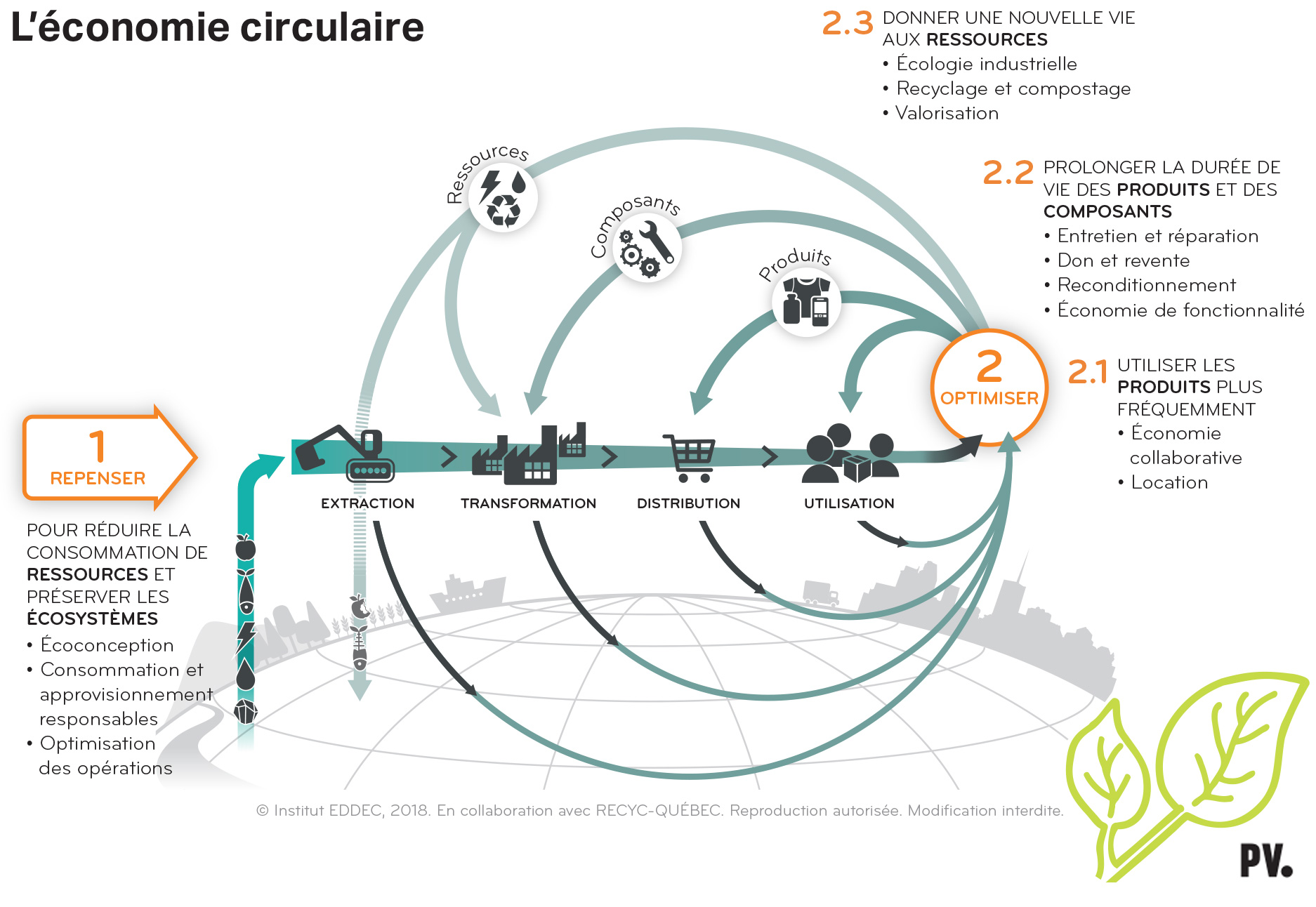

Qu’est-ce que l’économie circulaire?

L’économie circulaire rompt avec la logique de l’économie linéaire qui prévaut actuellement et qui se résume à l’extraction, à la fabrication, à la consommation et au rejet. Elle vise plutôt à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service.

>> À lire aussi : Dons de vêtements : comment bien faire ?

Entre éviter les emballages et réduire sa consommation de viande, qu’est-ce qui est préférable? Et vaut-il mieux prendre l’autobus ou conduire une voiture électrique? Les experts consultés ont accordé une certaine valeur à différents comportements visant à réduire notre empreinte écologique. Voyez quels gestes ont la plus grande portée!

Vous vous questionnez sur la manière dont nous avons pu créer un indice qui aide à mesurer le comportement durable des consommateurs? Voici comment nous avons procédé.

En collaboration avec le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’International Consumer Research & Testing (ICRT), Protégez-Vous a participé avec 13 autres pays européens à la création d’un indice qui aide à mesurer le comportement durable des consommateurs.

Les experts

Pour créer l’indice, 39 experts des 14 pays participants ont été appelés à participer. Ces experts viennent de milieux variés : universités, organismes à but non lucratif (OBNL), groupes de réflexion (ou groupe d’experts; think tanks en anglais), etc. L’ensemble des participants avaient une expertise en consommation durable et écoresponsable.

La création de l’indice

Cinq secteurs d’activité composent l’indice : l’alimentation; le transport et le voyage; la consommation d’eau et d’énergie du foyer; l’achat de produits et services; et la gestion des matières résiduelles.

Pour chaque secteur, les experts ont cerné les comportements ayant la plus grande portée sur le plan de la consommation durable (qui inclut notamment l’impact environnemental). Ensuite, une valeur (note) a été attribuée à ces comportements en fonction de l’importance de leur impact, ce qui a aussi permis de calculer le poids de chacun des différents secteurs. Ces valeurs ont été utilisées pour obtenir un indice chiffré, rapporté sur 100.

La collecte de données et les résultats

Un sondage a été réalisé dans chaque pays participant afin de connaître sa performance en matière de consommation durable. L’indice pour chaque pays a été calculé à partir des données récoltées dans le sondage et de la valeur attribuée par les experts à chaque comportement et secteur.

Au Canada, 1 005 personnes, dont des Québécois, ont répondu au sondage entre le 16 septembre et le 4 octobre 2021. Le même questionnaire a été soumis en parallèle à 408 Québécois pour nous permettre de faire un portrait à part entière de la situation dans la province.

À l’approche de la saison des impôts, il est toujours utile de s’attaque...

Nous avons évalué 38 galettes à végéburgers de différentes marques, tell...

La méthodologie mise au point pour notre évaluation des yogourts reflète...

Les cliniques privées sont omniprésentes dans le traitement de la ménopa...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous