Comment s’habiller de façon plus écoresponsable?

L’industrie de la mode a un poids colossal sur l’environnement. Vous désirez vous vêtir de façon plus durable, et surtout sans vous faire berner? Les meilleures collections prétendument « écolos » des grandes marques, les fibres textiles à privilégier, les logos auxquels vous fier : voici ce que vous devez savoir pour faire de bons choix.

Marquée par la surproduction et la surconsommation, l’industrie de la mode est souvent critiquée. À quoi donc fait vraiment référence le phénomène de la mode rapide (fast fashion en anglais), et quels sont ses impacts social et environnemental? Le premier volet de notre dossier vous montrera où en est cette industrie richissime et, surtout, comment vous pouvez contribuer à un changement.

Vous essayez de faire des choix plus durables en magasin? Parmi Tentree, Simons, Zara, Gap, Ardène, Levi’s, H&M et Shein, découvrez quelles grandes marques proposent des collections dites « écolos » qui valent vraiment le détour.

Bien sûr, évitez de choisir les yeux fermés et apprenez quels sont les types de production et les fibres textiles à privilégier. Vous verrez : pour faire un choix plus vert, la réponse se trouve bien souvent sur l’étiquette!

Enfin, confirmez les promesses qui vous sont faites et fiez-vous aux logos fiables et rigoureux. Nous en avons évalué huit.

L’industrie de la mode a un impact environnemental tout sauf reluisant, mais comment « verdir » votre garde-robe malgré tout?

Pas besoin d’être ce qu’on désigne une « victime de la mode » pour aimer les vêtements. La preuve : chaque personne sur la planète a acheté en moyenne 17 pièces de vêtement et paires de chaussures neuves en 2021, selon le site spécialisé FashionUnited citant les données d’Euromonitor International. Comme des centaines de millions de gens dans le monde vivent dans l’extrême pauvreté, les mieux nantis se dotent en réalité d’un bien plus grand nombre de tenues vestimentaires chaque année!

Il va sans dire que toute une industrie alimente cette immense garde-robe collective. Les grandes marques proposent toujours plus de choix de chandails, de pantalons, de robes… Certaines lancent plus d’une dizaine de collections par année, voire des nouveautés en continu.

Au cours des 20 dernières années, la production mondiale de fibres textiles a presque doublé, passant de 58 millions de tonnes en 2000 à un record de 113 millions de tonnes en 2021, selon un rapport de Textile Exchange. À ce rythme, cette organisation mondiale à but non lucratif mentionne que 149 millions de tonnes de fibres textiles devraient être produites en 2030.

De leur côté, les consommateurs achètent beaucoup plus d’articles qu’il y a 20 ou 30 ans, les portent peu et s’en débarrassent tout aussi vite. La piètre qualité des vêtements vendus en ligne ou sur les rayons fait bien sûr partie de l’équation : les fabricants comme les acheteurs les préfèrent à bas coût plutôt que durables. C’est ce qu’on appelle en anglais le phénomène de la fast fashion, c’est-à-dire une mode à consommation rapide et à faible coût.

Prêt-à-porter… prêt-à-jeter

Si les consommateurs jettent trop de vêtements, ils ne sont pas les seuls à le faire. En effet, les vêtements fabriqués mais invendus peuvent être donnés… ou carrément détruits. « Les chiffres sont difficiles à obtenir, mais on estime que les invendus représentent entre 10 et 30 % des productions », indique Marianne-Coquelicot Mercier, conseillère en économie circulaire dans l'industrie du textile.

Une chose est sûre : avec plus de 100 milliards d’articles produits par année sur la planète, cela fait beaucoup de vêtements potentiellement jetés sans avoir été portés.

Surtout que les habits neufs ou d’occasion donnés aux organismes de bienfaisance ou dans les friperies – par les entreprises ou les consommateurs – ne trouvent pas tous preneur, et que seulement une poignée de ces vêtements sont recyclés dans le monde.

En fin de compte, une grande quantité de vêtements est exportée à l’international avant de terminer sa route dans les poubelles des autres, des pays en l’occurrence plus pauvres, faute de réels débouchés.

Des répercussions colossales

Produire, vendre, acheter et jeter autant a évidemment un énorme contrecoup environnemental. La mode est l’une des industries les plus polluantes du monde, bien qu’il soit difficile de chiffrer ses répercussions avec exactitude.

En 2018, un rapport de Quantis, un groupe international de conseil en développement durable, estimait que le secteur du vêtement compte pour environ 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre.

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME) française, l’industrie du textile est aussi le troisième secteur le plus gourmand en eau dans le monde, après la culture de blé et celle du riz. De plus, 20 % de la pollution des eaux dans le monde serait causée par la teinture et le traitement des textiles.

Enfin, les conditions des travailleurs – des dizaines de millions de personnes sur la planète – contribuent au bilan peu reluisant de cette industrie richissime : lieux de travail non sécuritaires, absence de protection sociale, heures de travail excessives, travail forcé, salaires indécents...

L’enquête de Fashion Checker, une initiative du réseau mondial Clean Clothes Campaign, révèle que 93 % des 311 grandes marques de mode sondées sont incapables de prouver que les travailleurs de leur chaîne d’approvisionnement – dont environ 80 % sont des femmes – ont un salaire décent pour vivre.

Un vent de changement

Heureusement, tous ces bilans dévastateurs compilés par des organismes et des regroupements de l’industrie commencent à faire bouger les choses.

Depuis 2018, une centaine d'entreprises – dont H&M, Zara, Adidas et Nike – ont signé la Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique de l’Organisation des Nations unies (ONU). Son objectif : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, pour ainsi contribuer à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C par rapport aux températures de l'ère préindustrielle.

De telles visées sont ambitieuses, mais les actions sont encore modestes. Plusieurs marques de vêtements prennent des engagements en matière de responsabilité environnementale et sociale : diminuer leur bilan carbone, opter pour des fibres textiles plus durables (ou « à faibles impacts »), renoncer à certaines pratiques nocives pour la santé des travailleurs, etc.

Concrètement, ces gestes, surtout chez les grandes marques de ce monde, prennent souvent la forme de collections de vêtements dites plus « écoresponsables ».

Des efforts suffisants?

Certes, les initiatives écoresponsables dans le secteur du vêtement sont encore timides, mais « il faut commencer quelque part! » lance Marianne-Coquelicot Mercier. Fabriquer une collection de quelques morceaux ayant un impact écologique moindre permet d’abord aux entreprises d’évaluer si ce type de production est possible pour elles à plus long terme.

Cependant, il ne faudra pas s’arrêter là : « Un vêtement peut être le plus écolo du monde, si les coutures lâchent, que le tissu bouloche ou qu’il n’est plus beau après quelques lavages, ça ne sert à rien, poursuit-elle. Maintenant, il faut qu’on s’attaque à la durée de vie du vêtement. »

Autant pour les consommateurs que pour l’industrie, il est temps de ralentir la machine et de choisir la qualité et la durabilité avant l’abondance. « Il faut apprendre à s’exprimer avec les vêtements, sans que ça signifie d’acheter toujours plus », conclut l’experte.

Faire de bons choix : au secours!

Le vêtement le plus écolo, c’est quoi? C’est celui que vous n’achetez pas, bien sûr! Comme vous le verrez dans notre encadré sur les bases d’une garde-robe responsable (ci-dessous), il faut d’abord réduire votre consommation et privilégier les articles de seconde main.

Cependant, ne serait-ce que pour vos sous-vêtements et quelques morceaux à remplacer au fil des années, vous aimerez sans doute apprendre à faire de meilleurs choix… même dans le neuf!

Or, entre les jolies images de planète Terre, les noms de collections pseudoécologiques et les tissus à la mode – comme la fameuse viscose de bambou ou le polyester fait à partir de bouteilles recyclées –, comment départager la réelle valeur écologique de l’écoblanchiment?

La réponse courte : ce n’est pas simple! Nous vous guidons à travers ce chemin tortueux.

Les bases d’une garde-robe responsable

Pour consommer durablement des vêtements, vous pouvez suivre ces cinq grands principes :

1. Misez sur un petit nombre de morceaux durables et polyvalents, qui vous plairont longtemps.

2. Procurez-vous des vêtements de seconde main. Vous pouvez donner des morceaux à votre entourage ou en échanger avec lui, ou encore faire vos achats sur un site de petites annonces ou dans un magasin qui vend des articles d’occasion.

3. Entretenez adéquatement vos vêtements. Pour ce faire, conservez toujours les étiquettes de composition et d’entretien, et suivez les indications du fabricant. Privilégiez aussi le lavage à l’eau froide avec un détergent écologique et le séchage naturel (pas dans la sécheuse). Dans cet appareil, la chaleur et les frottements abîment prématurément les étoffes, notamment celles qui sont composées de fibres extensibles comme l’élasthanne. Et surtout, ne lavez les vêtements que lorsque c’est nécessaire!

4. Conservez longtemps votre garde-robe – d’où l’importance de faire des choix durables – et réparez ou faites réparer les accrocs au besoin.

5. Donnez ou revendez les vêtements qui ne servent plus afin de leur donner une deuxième, voire une troisième ou quatrième vie. S’ils sont défraîchis ou abîmés, vous pouvez aussi les transformer, pour les remettre au goût du jour ou pour leur donner une toute nouvelle fonction.

Que valent vraiment les collections de vêtements dites « écolos » de grandes marques comme Tentree, Simons, Zara, Gap, Ardène, Levi’s, H&M et Shein? Voyez lesquelles des huit que nous avons évaluées sont les plus sérieuses.

Coton, polyester, rayonne; recyclé, biologique… S’il n’existe pas de matière textile parfaite ni de production irréprochable, il y a des choix plus responsables que d’autres à faire. Et la réponse se trouve souvent sur l'étiquette!

Pour confectionner des vêtements, il faut une étoffe, et pour obtenir celle-ci, il faut faire un fil à partir de fibres, qui elles-mêmes proviennent d’une matière première. À cela s’ajoute un ensemble de procédés de finition, comme la teinture. Bref, aussi bien dire que votre morceau coup de cœur est passé par une multitude d’étapes avant de se retrouver dans votre garde-robe…

Et il aura parcouru beaucoup de chemin! « Un t-shirt peut être fait de coton cultivé en Ouzbékistan, lavé et traité au Pakistan, teint et tricoté en Inde, taillé dans une usine d’une ville adjacente, puis assemblé dans une autre manufacture indienne. Et cet exemple simplifie grandement le chemin parcouru par certains de nos vêtements », écrit Léonie Daignault-Leclerc dans son livre Pour une garde-robe responsable (Éditions La Presse).

Plusieurs facteurs entrent donc en jeu pour évaluer les impacts écologique et social précis d’un vêtement. Lorsque vient le temps de faire un choix un peu plus vert, la réponse se trouve en grande partie sur l’étiquette… mais encore faut-il y comprendre quelque chose!

10 % de coton, 2 % d’élasthanne… 100 % mêlant!

La composition d’un vêtement doit obligatoirement être affichée sur son étiquette (celle qui est cousue à même l’étoffe). Or non seulement les termes qui peuvent y apparaître sont-ils nombreux, mais en outre, plusieurs réfèrent en fait à la même fibre. Par exemple, que votre legging contienne de l’élasthanne, du spandex ou du Lycra (une marque déposée), il s’agit de la même matière.

Le terme « rayonne », pour sa part, est souvent utilisé comme synonyme de viscose, même si, en réalité, il peut s’agir de viscose, de modal ou de lyocell. Ces trois types de rayonne sont issus de procédés différents.

Grosso modo, il existe deux grandes familles :

• Les matières naturelles sont obtenues par la transformation physique et mécanique d’une ressource naturelle, sans que sa composition soit modifiée. On trouve deux sous-catégories : les matières végétales, issues de l’agriculture, et animales, provenant de l’élevage d’animaux (y compris les vers à soie).

• Les matières faites par l’humain sont des fibres qui sont obtenues au bout d'un processus de transformation chimique modifiant leur composition de base, et qui passent en plus par des manipulations physiques et mécaniques. Dans cette catégorie, on trouve les fibres dites artificielles, parce qu’elles ont été transformées par l’humain à partir de ressources naturelles (plus précisément des matières végétales). Le plus souvent, il s’agit de bois (du hêtre, du bouleau, de l’eucalyptus, du bambou, etc.) réduit en copeaux, puis en pulpe, avant d’être traité. Les fibres synthétiques, quant à elles, proviennent de pétrole extrait, raffiné et transformé.

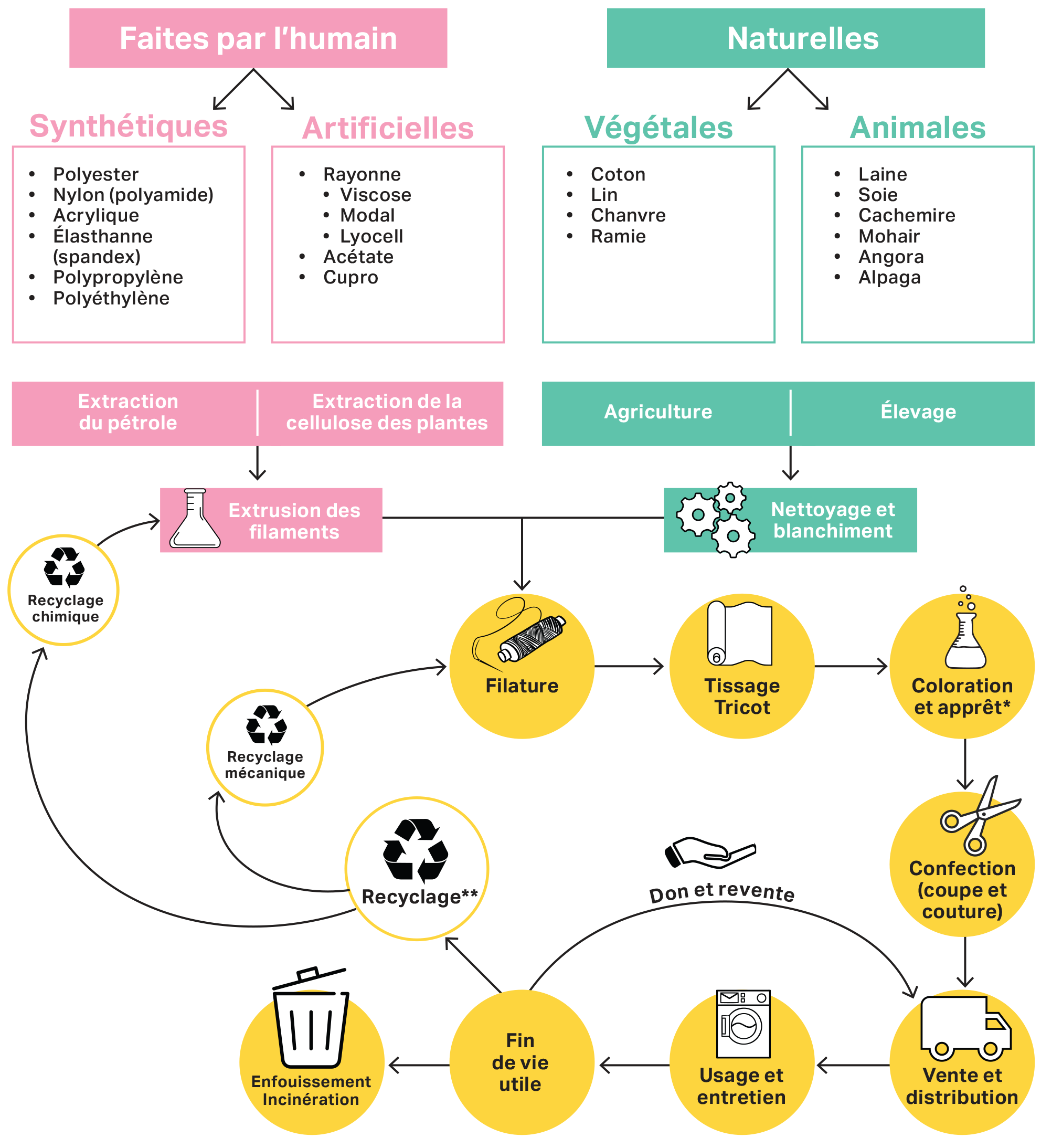

Légende : Cette infographie rassemble les principales fibres textiles qui sont utilisées dans la fabrication de vêtements et qui servent à produire des fils (excluant ainsi le cuir, la fourrure ou le matériel pour faire de l’isolant, comme du duvet). La partie inférieure de l’infographie illustre les principales étapes du cycle de vie.

* Pour faciliter la compréhension de la chaîne de transformation. En réalité, cette étape peut avoir lieu à divers moments avant la confection du vêtement, par exemple avant ou après la filature.

** Le recyclage inclut le conditionnement, par exemple le tri par matière et/ou par couleur, le retrait des accessoires, etc. Par la suite, pour obtenir de nouvelles fibres, le processus peut être mécanique (par défibrage) ou chimique (par dépolymérisation).

La lutte des fibres

Bien que les fibres textiles soient nombreuses, deux d’entre elles dominent l’industrie : le polyester et le coton. Ces incontournables du vêtement comptent pour environ 76 % de toute la production de fibres textiles du monde, selon le rapport de 2022 de Textile Exchange.

Le polyester. Il s’agit de LA fibre textile la plus produite dans le monde; elle représente 54 % des parts du marché mondial, soit plus de 60 millions de tonnes en 2021. Les propriétés du polyester sont hautement appréciées pour les vêtements de tous les jours ou de sport : il est résistant, il évacue bien l’humidité et il limite le froissement.

Toutefois, il a une importante part d’ombre : comme toute fibre synthétique, il s’agit d’un sous-produit du pétrole, une ressource fossile limitée dont l’extraction et la transformation produisent beaucoup de gaz à effet de serre (GES).

De plus, ces matières relâchent des microfibres de plastique lorsqu’elles sont fabriquées, puis à chaque cycle d’entretien qui s’ensuit. Ces microparticules de plastique finissent ainsi leur route dans la nature, notamment dans les eaux, avant d’être absorbées par les animaux et les humains à leur tour.

Le coton. C’est la deuxième matière la plus produite dans le monde; elle correspond à environ 22 % de la production totale de fibres en 2021 (près de 25 millions de tonnes).

Pour cultiver la plante qui fournit cette fibre, beaucoup de terres agricoles sont utilisées, mais également de nombreux pesticides. C’est même la principale culture consommatrice de pesticides dans le monde, selon l’Agence de la transition écologique (ADEME) française. Elle utilise aussi 4 % de tous les fertilisants à l’azote et au phosphore, des engrais qui finissent par s’écouler dans les nappes phréatiques et les cours d’eau, affectant la faune et la flore aquatiques.

Par ailleurs, d’importantes quantités d’eau douce sont nécessaires pour irriguer les champs, ce qui demande souvent de détourner l’eau des rivières et des lacs; un problème important alors que les pays producteurs souffrent souvent d’un accès limité à l’eau douce.

Les autres fibres. Elles se partagent une plus petite part du marché. Les fibres artificielles représentent environ 6,4 % de la production totale de fibres, avec en majorité la viscose (5,1 %), alors que la laine – plus importante fibre d’origine animale – représente à peine 1 %.

Les fibres artificielles proviennent de matières premières végétales qui exigent l’exploitation de terres et de forêts, tandis que leur production demande eau et énergie, en plus d’émettre des GES.

Des produits chimiques toxiques sont aussi utilisés lorsque vient le temps de transformer ces matières, ce qui s’avère néfaste pour la santé humaine et l’environnement si leur utilisation et leur élimination ne sont pas contrôlées, comme l’explique Marianne-Coquelicot Mercier, conseillère en économie circulaire dans l'industrie du textile. En fait, le lyocell constitue l’alternative écologique à la viscose puisque l’eau et les solvants employés lors de sa fabrication sont récupérés.

Par ailleurs, l’élevage d’animaux comme les moutons demande de grands pâturages pour un rendement très limité, tout en émettant son lot de GES (tel le méthane). « Comme pour la soie, il faut vraiment voir la laine comme une fibre de luxe », croit l’experte. Des produits chimiques sont, en outre, parfois utilisés pour éliminer les insectes et les parasites sur le pelage des animaux.

Enfin, les animaux élevés pour leur pelage ou leur peau vivent souvent dans des conditions de confinement, voire de maltraitance.

Méfiez-vous du piège du bambou

Le bambou pousse rapidement et a besoin de peu d’eau et de pesticides; c’est là ses grands avantages. Or, ses propriétés textiles appréciées – par exemple sa douceur – proviennent de la transformation chimique et non de la plante elle-même! Il est d’ailleurs illégal de vendre de la rayonne de bambou (viscose, modal ou lyocell) en employant seulement le terme « bambou » sur l’étiquette de la composition du tissu. Si vous voyez une telle mention, méfiez-vous : un textile naturel fait de bambou est, en effet, extrêmement rare. Il est alors recommandé de formuler une plainte au Bureau de la concurrence du Canada.

Les fibres à privilégier

- Le lyocell (notamment la marque déposée Tencel) : il est produit en boucle fermée, c’est-à-dire que l’eau et les solvants qui servent à traiter cette fibre sont récupérés et réutilisés, éliminant ainsi les rejets dans l’environnement.

- Les matières recyclées (coton, polyester, nylon, etc.) : elles n’exigent pas de nouvelles ressources.

- Le coton biologique : un textile biologique ne doit pas, entre autres, contenir d’organismes génétiquement modifiés (OGM) – ni dans ses graines ni par un autre intrant –, et sa culture doit se faire sans pesticides.

- Le lin et le chanvre (encore plus s’ils sont biologiques) : ce sont des ressources qui nécessitent moins d’eau et d’engrais que le coton, et qui peuvent être cultivées dans des climats moins chauds, comme en France ou même au Canada.

Fait ici : fini les soucis?

Une étiquette qui mentionne que le produit est fabriqué au Canada est gage d’un vêtement ayant été confectionné ici, c’est-à-dire coupé et cousu au pays, comme l’explique Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général de la Grappe métropolitaine de la mode (ou, plus simplement, mmode), un organisme à but non lucratif qui rassemble les différents acteurs de l’industrie au Québec.

Or, tous types de fibres confondus, la grande majorité des répercussions liées à l’environnement et à la santé se font sentir avant l’étape de la confection des vêtements, notamment au moment de la coloration. Cette étape est en effet gourmande en eau, en énergie et en produits chimiques toxiques, lesquels peuvent en outre être mal réglementés et mal gérés, selon Marianne-Coquelicot Mercier.

Un morceau fait localement n’est donc pas une panacée, mais, en principe, cela assure déjà au consommateur certaines garanties en matière de droit du travail ou de protection sociale, tout en limitant les émissions de GES associées au transport.

« Les manufactures qui tissent ou tricotent des étoffes pour l’industrie de l’habillement sont rares au Québec et au Canada, et encore bien davantage celles qui produisent des fils », indique Mathieu St-Arnaud Lavoie. Par ailleurs, aucune matière première n’est cultivée ou produite ici pour la confection de vêtements (sauf quelques rares exceptions à petite échelle, notamment l’asclépiade, le chanvre et la laine de mouton et d’alpaga).

Des prix qui se justifient

Considérant toutes les étapes de production propres à un vêtement et le voyage que celui-ci doit faire, est-ce sensé qu’il puisse avoir le même prix que celui d’un latté? Qu’une camisole ou un legging coûte 5 $, qu’un t-shirt soit vendu 10 $ et qu’un jean en coton puisse être offert à 50 $ ?

À ces prix-là, il y a nécessairement des pratiques irresponsables et des conditions de travail médiocres derrière tout ça, de l’avis de Léonie Daignault-Leclerc, designer et fondatrice de la marque Gaia & Dubos.

Les vêtements faits à partir de fibres textiles recyclées ou biologiques coûtent plus cher que leurs semblables, et encore plus s’ils sont confectionnés localement. Non seulement c’est normal, mais ils en valent le prix, d’après l’entrepreneure.

Bon nombre de facteurs entrent en ligne de compte dans la facture à payer pour un vêtement, comme le prix du tissu payé par l’entreprise en fonction de sa qualité, du type de fibre utilisé et de la taille du lot acheté. Ajoutons à cela la qualité de conception du vêtement lui-même, ses détails, sa finition, etc. « La main-d’œuvre, c’est ce qui coûte le plus cher, souligne toutefois Léonie Daignault-Leclerc. Imaginons des ouvriers au Bangladesh payés au maximum 1 ou 2 $ l’heure contre des couturières d’ici payées au moins 20 $ l’heure avec des assurances. »

Marianne-Coquelicot Mercier partage cette vision. « Il va falloir accepter que les vêtements coûtent plus cher; d’acheter moins, mais mieux », nuance-t-elle.

Les vêtements recyclés : beaucoup de chemin à faire

Moins de 1 % des vêtements dans le monde sont recyclés pour en fabriquer de nouveaux, selon un rapport de la Fondation Ellen MacArthur publié en 2017 et cité par RECYC-QUÉBEC. Les produits issus du recyclage de textiles sont essentiellement des chiffons, du feutre et des matériaux isolants et insonorisants, une industrie quasi inexistante au Québec depuis une dizaine d’années. Marianne-Coquelicot Mercier souligne toutefois que plusieurs projets se développent afin de relancer la filière du recyclage textile au Québec, et même de l’amener plus loin.

C’est d’ailleurs ce que fait Ennouri Triki, chercheur principal à Vestechpro, centre de recherche et d’innovation en habillement. Dans le cadre d’un projet mené en partenariat avec Renaissance et la Ville de Montréal, son équipe et lui expérimentent le potentiel d’une défibreuse. Cette machine permet le recyclage mécanique des matières textiles pour trouver des débouchés potentiels aux fibres obtenues. Certaines dites « courtes » pourraient servir pour le rembourrage ou pour la fabrication de feutre, tandis que les fibres « longues », de meilleure qualité, serviraient à refaire des fils qui deviendraient des vêtements.

Mais avec cette méthode, obtenir une fibre assez longue pour fabriquer un fil comporte des défis. D'après le chercheur, il serait pratiquement impossible de le faire à partir d'une étoffe composée d'un mélange de différents types de fibres. De plus, le nombre de recyclage serait limité puisque la qualité des fibres se dégrade. Par ailleurs, personne n’est en mesure de produire une étoffe à partir de fibres recyclées seulement. « En France, ils ont réussi à faire un fil à partir de 70 % de fibres recyclées, mais il y a toujours un pourcentage de fibres vierges nécessaire.

Les procédés de recyclage chimique pourraient générer des fibres de meilleure qualité un nombre illimité de fois, mais ce n’est pas sans compromis à faire. « À mon avis, le recyclage mécanique est plus écologique qu’avec une méthode chimique, qui utilise des produits chimiques, des solvants, une certaine quantité d’eau... mais, dans un cas comme dans l’autre, ça demande encore des activités de recherche et de développement », fait-il valoir.

Le hic avec les fameuses bouteilles de plastique

Alors qu’à peine 6 % ou moins des différentes fibres produites sur la planète proviennent de matières recyclées, le polyester sort du lot. En effet, 15 % de sa production totale (neuf millions de tonnes en 2021) est issue du recyclage, selon Textile Exchange. Comment est-ce possible, étant donné la rareté et les défis du recyclage des textiles? C’est qu’autour de 99 % du polyester recyclé est fait à partir de bouteilles de plastique qui ont été fondues, une matière appelée rPET (pour recycled polyethylene terephthalate).

Bien entendu, cela paraît merveilleux. Le hic? Lesdites bouteilles peuvent généralement être recyclées en de nouvelles, et ce, d’innombrables fois. En les transformant en vêtements, ce cycle se brise, tandis que les étoffes ne sont elles-mêmes pas recyclables, du moins pas en ce moment. « Le rPET permet d’éviter l’extraction de ressources fossiles, mais ce n’est pas la panacée pour l’industrie du textile », résume Marianne-Coquelicot Mercier. Autrement dit, il n’a pas la même valeur écologique qu’un polyester recyclé à partir de vêtements en fin de vie qui, autrement, se retrouveraient dans les ordures.

« On génère des milliers de tonnes par année de déchets textiles, rappelle Ennouri Triki. Il faut recycler mécaniquement ou chimiquement les textiles et les vêtements pour tendre vers le zéro déchet. »

En attendant, on fait quoi?

Si vous aviez espoir de recycler vos vieux habits troués, tournez-vous plutôt vers le surcyclage – ou upcycling en anglais –, qui consiste à transformer de façon artisanale un vêtement (entre autres exemples : une robe en chemise; un pantalon en sac; de vieux chandails en chiffons…).

L’entretien des vêtements : une source majeure de microplastique

Au Canada et aux États-Unis, jusqu'à 878 tonnes de microfibres – l’équivalent du poids de 10 baleines bleues – seraient rejetées chaque année dans l’eau par les stations d'épuration lors du lavage des vêtements, selon les recherches de l’organisme Ocean Wise. Celles qui proviennent des textiles synthétiques ont le désavantage de ne pas se dégrader naturellement puisqu’elles contiennent du plastique. Les microplastiques retenus dans les boues municipales sont aussi un problème puisque celles-ci peuvent être enfouies ou épandues sur les terres comme engrais agricole. Enfin, d’autres études alertent la population que l’utilisation de la sécheuse à linge, surtout à haute température, libère des microfibres dans l’air, lesquelles peuvent être directement inhalées par les humains ou libérées dans l’environnement.

À lire aussi : Laveuses : un filtre pour retenir les microplastiques? et Filtrer les microplastiques dans la laveuse

Nous avons évalué et analysé huit logos susceptibles de se retrouver sur les étiquettes des vêtements ou d’être mentionnés par les différentes marques, tels qu’Oeko-Tex, Bluesign et Better Cotton. Voyez à quels logos vous fier.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Fair Trade Certified

Global Recycled Standard

Oeko-Tex

Bluesign

Better Cotton

Quand une marque vous promet un chandail en coton biologique, recyclé ou plus écoresponsable, l’association à une certification fiable est une garantie non négligeable. Or comment vous assurer de la rigueur du logo affiché? C’est là que nous entrons en jeu : nous avons évalué huit certifications, qui ont d’ailleurs été ajoutées à notre application mobile Le Décodeur, offerte gratuitement. Nous avons notamment analysé à quel point la démarche pour l’obtention et le maintien de la certification est sérieuse, et si les informations à ce sujet sont facilement accessibles.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Notre évaluation : 5 (Très bon)

Cette certification porte sur la production de textiles biologiques, tels que le coton, le lin et le chanvre. Le logo ne peut être appliqué au produit final (vêtement ou autre) que si toutes les étapes de production respectent les critères écologiques et de responsabilité sociale établis (quelques exemples : ne pas utiliser certains produits dangereux et offrir un salaire décent aux travailleurs). Le GOTS ne certifie pas la culture biologique elle-même, mais celle-ci doit être certifiée selon une norme reconnue d’une instance privée ou gouvernementale faisant partie de la famille de l’International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), une association internationale d'agriculture biologique. Plusieurs critères visent à vérifier l’origine et la conformité des fibres utilisées dès la première étape de transformation de la matière.

Crédibilité : Elle satisfait à des normes de fiabilité plus élevées que la majorité des autres écoétiquettes. L’enquête pour l’obtenir est faite par une tierce partie, par exemple Bureau Veritas, Control Union ou Ecocert (des organismes de certification reconnus), et la certification répond à un plus grand nombre de critères liés au cycle de vie du produit.

À repérer :

- Si le produit contient de 95 à 100 % de fibres biologiques, vous trouverez la mention « Organic Certified » sur le logo ainsi que le certificateur de référence et le numéro de licence.

- S’il contient de 70 à 94 % de fibres biologiques, vous trouverez la mention du pourcentage de matériel biologique employé ainsi que les références nécessaires.

Quelques marques qui l’utilisent : Tentree, Levi’s, Zara, Message Factory, Organic Basics.

Pour voir l’évaluation dans Le Décodeur

Fair Trade Certified

Notre évaluation : 5 (Très bon)

Cette certification axée sur la responsabilité sociale concerne les producteurs de matières premières et de produits finis. Dans le cas des vêtements, cette étiquette sur un morceau garantit que les ouvriers dans les usines et les manufactures sont traités décemment. La certification s’assure ainsi que les droits fondamentaux des travailleurs sont respectés (notamment sans discrimination ni harcèlement), que ces personnes obtiennent un salaire décent et qu’elles travaillent dans de bonnes conditions.

D’ailleurs, pour chaque produit certifié équitable vendu, le producteur touche une prime (en plus du prix équitable), et celle-ci est versée dans un fonds de développement communautaire géré par un comité de travailleurs. C’est ce comité qui décide comment dépenser les fonds, qu’il s’agisse d’une prime salariale, d’équipement pour tous ou d’actions pour aider la communauté ou l’environnement. La certification tient également compte de certains aspects environnementaux (par exemple la gestion de l’eau et des pesticides), de la traçabilité des ingrédients et d’une gestion interne conforme.

Crédibilité : Organisme à but non lucratif indépendant certifié par ISEAL, une organisation indépendante qui évalue la rigueur d’une certification. La vérification de ses critères est effectuée par des firmes d’audit indépendantes, comme SCS Global Services.

Quelques marques qui l’utilisent : MEC, Cotopaxi, Patagonia, prAna, Arc’teryx, Athleta.

Pour voir l’évaluation dans Le Décodeur

Global Recycled Standard

Notre évaluation : 5 (Très bon)

Sur un vêtement, le logo Global Recycled Standard (GRS) garantit au consommateur que l’étoffe qui a été utilisée pour le confectionner contient au moins 50 % de matériaux recyclés et que l’ensemble de la chaîne de transformation a été certifiée. Toutefois, la certification elle-même peut être attribuée à tout producteur dont le produit – dit « intermédiaire », par exemple les fils – contient au moins 20 % de matières recyclées. Cette certification porte aussi sur des critères sociaux (interdiction du travail forcé, du travail des enfants et de la discrimination; encadrement de la sécurité des travailleurs; respect de leurs droits de base; etc.) et environnementaux (nécessité d’une gestion adéquate de la consommation d’eau et d’énergie, des déchets et des rejets dans les eaux, des émissions atmosphériques, etc.). Plusieurs substances chimiques sont aussi interdites dans le processus.

Crédibilité : GRS est un logo géré par l’organisme Textile Exchange, dont la validation de conformité est effectuée par un organisme certificateur indépendant (comme Ecocert, UL ou Control Union).

Quelques marques qui l’utilisent : Tentree, Zara, Simons (fibre recyclée Repreve), Ardène (Repreve), Hooké.

Pour voir l’évaluation dans Le Décodeur

Oeko-Tex

Standard 100, d’Oeko-Tex

Notre évaluation : 5 (Très bon)

Pour obtenir la certification Standard 100, les textiles et accessoires ne doivent pas contenir certains produits chimiques et substances problématiques – ou alors dans des quantités limitées –, notamment des colorants reconnus cancérigènes ou allergènes, des métaux lourds, des phtalates ou certaines substances ignifuges. Des tests sont effectués à chacune des étapes de transformation afin d’avoir la certitude que le produit fini (y compris les fils et les accessoires, dont les boutons et les fermetures à glissière) ne représente aucun danger pour la santé humaine. Les restrictions varient en fonction de la catégorie de produits : les plus sévères touchent ceux qui sont destinés aux bébés et aux jeunes enfants; suivent les articles qui entrent en contact direct avec la peau (sous-vêtements, chandails) et ceux sans contact direct (manteau, ceinture), puis les articles de décoration (nappes, rideaux). À souligner : Leather Standard est la certification équivalente pour le cuir, dont certaines étapes de production, tel le tannage, entraînent des risques différents pour la santé.

STeP, d’Oeko-Tex

Notre évaluation : 5 (Très bon)

STeP (pour Sustainable Textile Production) est une certification s’articulant autour des impacts environnemental et social de la chaîne de production d’une usine ou d’une manufacture (qui s’occupe de la filature, du tissage ou de la finition, par exemple). Elle englobe la gestion des produits chimiques et de l’impact environnemental, les performances écologiques, la sécurité des travailleurs dans les usines, les conditions de travail décentes, etc. Vous ne verrez pas la certification STeP sur le produit fini lui-même, mais vous pouvez connaître les entreprises certifiées sur le site web d’Oeko-Tex.

Made in Green, d’Oeko-Tex

Notre évaluation : 5 (Très bon)

C’est la plus haute distinction d’Oeko-Tex. Elle est obtenue si le fabricant est certifié Standard 100 (ou Leather Standard, s’il s’agit d’un produit en cuir) et que toutes les entreprises qui participent à la fabrication du produit sont certifiées STeP. Autrement dit, cette certification garantit une meilleure traçabilité de la chaîne de production en entier.

Crédibilité d’Oeko-Tex

Seuls les instituts neutres et indépendants partenaires de l’association internationale peuvent effectuer les tests et délivrer les certificats. Les critères de Standard 100 sont d’ailleurs normalisés à l'échelle mondiale et mis à jour en fonction d'exigences légales ou de nouvelles informations scientifiques au moins une fois par an.

À repérer : Les logos Standard 100, Leather Standard et Made in Green (plus rare), qui peuvent être affichés sur les produits ou indiqués dans les descriptions. À noter que les anciennes versions des logos Oeko-Tex peuvent encore circuler.

Quelques marques qui utilisent l’une ou l’autre de ces certifications : Tentree, Marigold, Rose Buddha, Message Factory.

Pour voir les évaluations dans Le Décodeur : Standard 100, STep et Made in Green

Bluesign

Notre évaluation : 5 (Très bon)

Cet organisme de vérification se concentre avant tout sur les intrants de la production de textiles, en vérifiant les matières brutes, les produits chimiques utilisés, l’énergie consommée, les déchets produits, les eaux usées déversées et les émissions atmosphériques. L’objectif est de réduire l’impact sur l’environnement et d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais aussi d’assurer celles des consommateurs. Les normes acceptables pour la certification varient en fonction de l’usage prévu pour le produit (un exemple : sera-t-il en contact avec la peau de jeunes enfants?). Certaines entreprises s’approvisionnent en matières certifiées – par exemple dans les manufactures –, tandis que d’autres sont « partenaires » du système, ce qui implique un plus grand nombre d’engagements de leur part.

Crédibilité : Bluesign est un standard indépendant fiable et rigoureux qui effectue lui-même la vérification des critères à la certification.

Quelques marques qui l’utilisent : Simons, Tentree, MEC, Lululemon, prAna, Patagonia, Burton, Mammut, Jack Wolfskin, Helly Hansen.

Pour voir l’évaluation dans Le Décodeur

Better Cotton

Notre évaluation : 3 (Acceptable)

Ce programme – autrefois nommé Better Cotton Initiative (BCI) – a été fondé par diverses organisations, y compris des entreprises telles que H&M, Adidas et Levi’s, afin d’améliorer les impacts environnemental, économique et social de la production de coton. Peu restrictif, le programme mise surtout sur l’écoresponsabilité en tant qu’objectif à plus long terme. Ainsi, les producteurs qui y prennent part peuvent continuer d’utiliser du coton transgénique et des pesticides (sauf quelques produits interdits); cependant, on les encourage à réfléchir à la quantité utilisée et aux types de pesticides choisis. Les membres doivent aussi réduire leur utilisation d’eau et d’engrais, porter attention à la biodiversité et offrir à leurs travailleurs des conditions décentes.

Crédibilité : La démarche de certification est crédible. Better Cotton est certifié par ISEAL, une organisation indépendante qui évalue la rigueur d’une certification. Les vérifications, quant à elles, sont faites par des accréditeurs indépendants (Control Union, SGS ou Intertek). Toutefois, les notions de traçabilité de la chaîne de production viennent tout juste d'être ajoutées au plan d’action.

Quelques marques qui l’utilisent : Levi’s, Gap, H&M, Zara, Adidas, Oakley.

Pour voir l’évaluation dans Le Décodeur

Repreve est l’un des logos les plus courants; il est utilisé par Tentree, Simons, Ardène, Nike, The North Face, Patagonia et Levi’s, entre autres grands noms. Il ne s’agit pas d’une certification, mais plutôt d’une marque de commerce de l’entreprise Unifi, qui récupère des bouteilles de plastique pour en faire du polyester. Le tissu produit est lui-même certifié Standard 100 d’Oeko-Tex et Global Recycled Standard (GRS).

À lire aussi : Des logos aux prétentions vertes sous la loupe

Vous vous questionnez sur la manière dont nous avons fait notre évaluation? Voici comment nous avons procédé.

Nous avons sélectionné sept grandes entreprises qui proposent une collection de vêtements dite plus « écoresponsable », soit Éco-Conscient (d’Ardène), Gap for Good (de Gap), Conscious (de H&M), WellThread (de Levi’s), Eco (de Shein), Vision (de Simons) et Join Life (de Zara). Nous avons comparé ces entreprises avec la marque Tentree, qui se veut entièrement écoresponsable. Toutes ces entreprises ont une chaîne de production située à l’étranger.

Notre évaluation se base sur les informations qui sont affichées sur leur site web, en magasin ou dans leur rapport officiel (quand ce dernier est disponible) à propos des mesures et des engagements pris en matière d’écoresponsabilité.

Nos recherches ont eu lieu entre septembre et décembre 2022.

Information disponible sur leur collection

Nous avons pris en compte la manière dont les entreprises affichent leur collection de vêtements et en font la promotion en magasin et en ligne, par exemple si l’article est muni d’une étiquette pour l’identifier. En ligne, nous avons vérifié si le moteur de recherche nous permettait de cibler la collection écoresponsable à l’aide de filtres et s’il était possible d’avoir accès à des explications sur les caractéristiques écologiques.

Achat des vêtements

Toutes les entreprises ont un site d’achat en ligne. Nous avons évalué la proportion de vêtements offerts dans la collection dite plus écoresponsable par rapport à l’offre vestimentaire totale pour femmes. Dans certains cas, l’information a été tirée d’un rapport annuel ou transmise directement. Nous avons aussi noté la présence d’un programme de rachat de vêtements (friperie en ligne) et le type de paiement offert. Finalement, nous avons pris en compte le type de livraison offert. À souligner : la possibilité d’une livraison fractionnée a été pénalisée.

Fibres textiles

Nous avons tenu compte du type de fibre textile utilisé et de sa variété.

- Pour les fibres animales : pour obtenir les points, une certification fiable et reconnue devait être trouvée. Au moment de notre évaluation, aucune des entreprises n’utilisait de fourrure.

- Pour les fibres naturelles (p. ex. le coton et le lin) : la présence d’une plus grande variété de fibres au sein de la collection permettait de gagner des points, et encore davantage si ces fibres étaient munies de certifications fiables et reconnues (culture biologique, matières recyclées, etc.).

- Pour les matières artificielles (p. ex. la viscose et le lyocell) : nous avons regardé si elles étaient issues de procédés reconnus pour leurs plus faibles impacts.

- Pour les matières synthétiques (p. ex. le polyester et le nylon) : nous avons noté si une certification fiable et reconnue était présente (matières recyclées, production plus écoresponsable, etc.).

Nous avons également pris en considération la mise en place d’un programme de réduction de l’usage de l’eau ainsi que d’un programme de gestion des produits chimiques, notamment par le biais d’une fibre certifiée.

Mesures sociales et environnementales

Nous avons noté si l’entreprise a minimalement un code de conduite pour les travailleurs, si la provenance des vêtements est affichée en ligne et si les articles détiennent des certifications fiables et reconnues.

Nous avons aussi pris en compte l’utilisation d’outils de mesure reconnus, en plus de vérifier si l’entreprise comptabilise ses émissions de gaz à effet de serre et s’il y a des objectifs en matière d’écoresponsabilité qui sont identifiés et suivis à travers le temps. La mise en place de mesures concrètes pour réduire les émissions a également été évaluée.

Les évaluations qui ont été faites par des organismes reconnus tels que Fashion Transparency Index (Fashion Revolution), Good on You et Ethical Consumer ont aussi été prises en considération dans notre évaluation.

Méthodologie pour l’évaluation des logos

Référez-vous à la méthodologie pour notre application gratuite Le Décodeur.

CHRONIQUE – Sur le Web, les promesses de perte de poids sont nombreuses,...

L’objectif, c’est de ralentir la formation de rouille en éliminant les a...

Vous souhaitez faire des économies à l’achat d’un réfrigérateur, d’une c...

Vous avez peut-être aperçu, sur les réseaux sociaux, ces pubs de bouchon...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous