Céréales: reconnaitre les grains riches en fibres

Blé, avoine, maïs, millet, orge, quinoa... Les barres tendres, pains, céréales à déjeuner et autres produits à base de ces plantes renferment des dizaines de variétés de grains. Quelles sont les céréales les plus riches en fibres que vous devriez privilégier pour votre santé et pour vous rassasier ?

Quand vous voyez une bonne quantité de fibres dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit, cela signifie en général qu’il contient des fruits, des légumes, des légumineuses, des grains entiers, des noix ou des graines ; bref, des aliments sains et nutritifs.

Les emballages des produits à base de céréales, comme les pains ou les craquelins, sont tapissés de mentions de type « fait de grains entiers », « flocons multigrains » ou « grains germés ». À première vue, vous pourriez croire que ces aliments sont faits de grains entiers, qui sont les plus riches en fibres. Or, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, les céréales à déjeuner contiennent souvent des grains qui ont été soufflés, moulus ou transformés en flocons, puis chauffés et séchés, ce qui réduit leur teneur en fibres. Même chose pour les biscottes et les produits céréaliers dont les grains doivent être cuits avant d’être consommés.

Céréales et pseudocéréales

Le terme « céréales » désigne des plantes cultivées pour leurs graines. En botanique, elles regroupent des végétaux de la famille des poacées (ou graminées) : avoine, blé, épeautre, blé khorasan (Kamut), maïs, millet, orge, riz, seigle, sorgo et triticale (un hybride du blé et du seigle). S’ajoutent à cette liste le sarrasin, le quinoa et l’amarante, trois pseudocéréales qui appartiennent à des familles botaniques différentes de celle des graminées, mais qui sont consommées comme des céréales.

Fibres : préférez les grains entiers

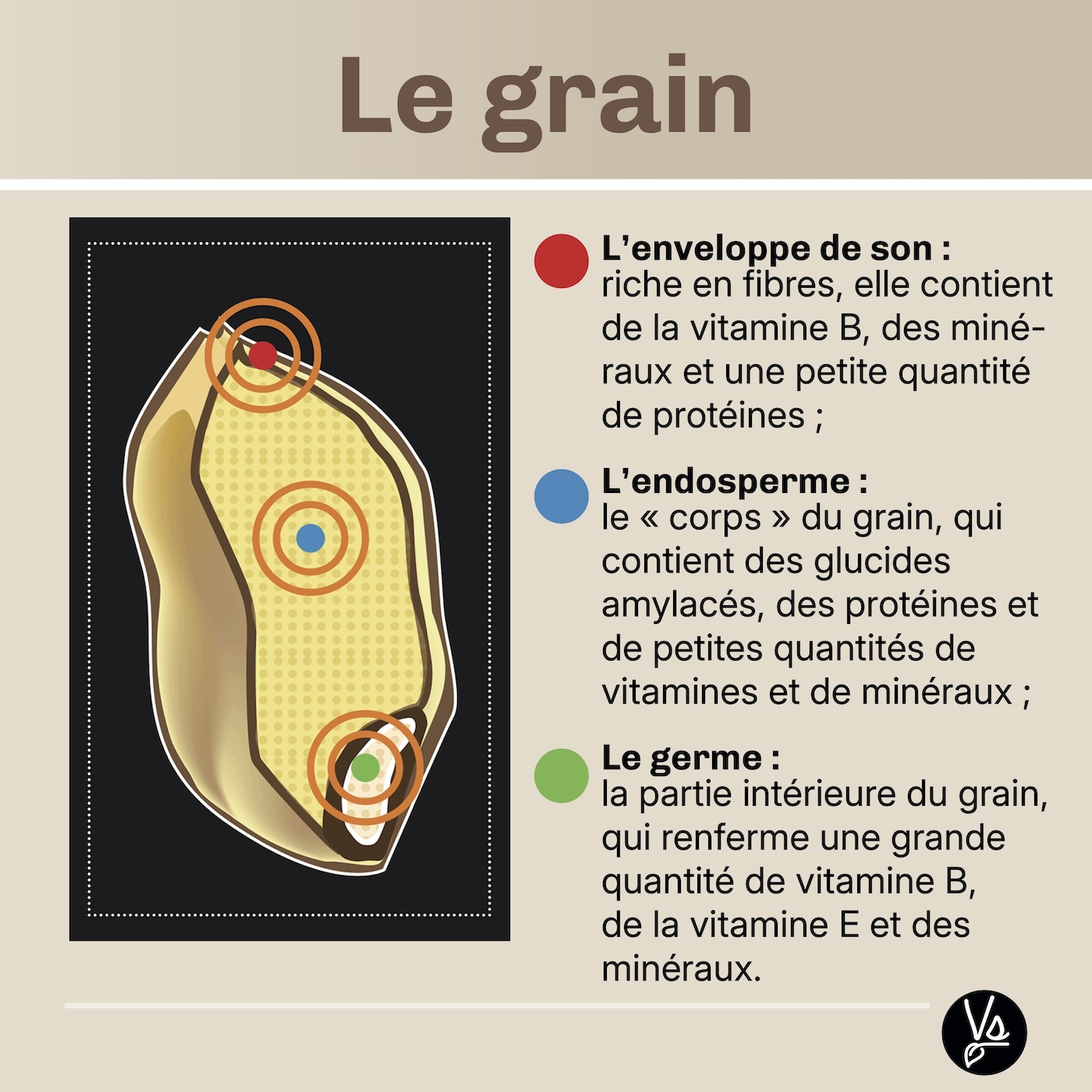

Les céréales fournissent de l’énergie, surtout des glucides (sucres), ainsi que des protéines et très peu de lipides (gras). Ce sont aussi des sources de fibres – qui contribuent à la régulation du transit intestinal –, de fer – qui permet le transport de l’oxygène jusqu’aux cellules des tissus et des muscles –, ainsi que de vitamines du groupe B – grâce auxquelles le corps peut utiliser l’énergie provenant des glucides, des protéines et des lipides. Ces nutriments sont surtout présents dans les céréales à grains entiers, c’est-à-dire ceux qui ont conservé leurs trois parties constituantes, soit :

Germe ou germé ?

Vous trouverez parfois des germes de céréales (blé, millet, sarrasin) et des grains germés dans les listes d’ingrédients de vos craquelins ou autres produits céréaliers. Bien que les deux termes se ressemblent, leur signification est fort différente. Le germe est une partie du grain riche en nutriments : gras essentiels, vitamines du groupe B, vitamine E, magnésium, zinc, etc. Un grain germé a, pour sa part, été hydraté, égoutté, puis exposé à la lumière, ce qui donne un aliment riche en composés nutritionnels plus digestes que ceux du grain originel.

Quand un grain est germé, la qualité de ses protéines s’améliore, sa teneur en vitamines (vitamines A, du groupe B, comme l’acide folique, et C) et en substances antioxydantes augmente, et ses minéraux, comme le fer et le zinc, s’assimilent plus facilement. Ainsi, la mention « grains germés » nous assure que le blé, par exemple, est entier et qu’il s’est bonifié en nutriments. Dans le cas du germe, c’est moins certain, puisque les produits qui en contiennent sont généralement cuits et que la cuisson altère la valeur nutritive. Après les grains entiers, ce sont donc les grains germés qui sont à rechercher dans la liste d’ingrédients des produits céréaliers.

Inuline, bale d’avoine et autres fibres fonctionnelles

Certains produits transformés contiennent de l’inuline (un ingrédient extrait de la racine de chicorée), de la bale d’avoine pulvérisée ou de la fibre de cosse de pois. Ces fibres dites « fonctionnelles » accroissent la teneur en fibres du produit, mais ne sont pas aussi nutritives et bénéfiques pour votre santé que celles provenant des grains entiers.

Par exemple, bien que l’inuline agisse comme prébiotique pour favoriser la croissance des bonnes bactéries intestinales, elle ne rend pas les aliments rassasiants et n’a qu’un très faible pouvoir contre la constipation.

Céréales ou pseudocéréales : lesquelles choisir ?

Les céréales et les pseudocéréales contiennent sensiblement les mêmes vitamines et minéraux, mais certaines sont plus riches en fibres, en protéines, en glucides ou en lipides que d’autres. Toutefois, comme la cuisson et le séchage des grains altèrent une partie de leurs propriétés, il est difficile d’affirmer qu’une céréale est meilleure qu’une autre sur le plan nutritif. Pour les nutritionnistes, l’idéal est de varier les grains au fil des repas, pour aller chercher les bienfaits de chacun.

Avoine : avec ou sans gluten ?

Les personnes atteintes de la maladie céliaque, qui doivent donc éliminer le gluten de leur régime alimentaire, peuvent se tourner vers des céréales à déjeuner faites de maïs, de riz complet, de millet, de quinoa ou de sarrasin, qui ne renferment pas de gluten. Que penser de l’avoine ? Cette céréale ne comporte pas de protéines de gluten en soi, mais la contamination croisée (ici, quand un aliment sans gluten entre en contact avec un aliment qui en contient) est courante dans le processus de transformation. Certains fabricants s’assurent toutefois que l’avoine qu’ils utilisent n’a jamais été en contact avec du blé ou une autre céréale qui renferme du gluten. Dans ce cas, Santé Canada autorise la mention « avoine sans gluten » sur les emballages.

Des fibres pour la santé du corps et du cerveau

De nombreuses études indiquent que les fibres contribuent à la régulation de la glycémie et du cholestérol. Ainsi, la consommation d’aliments riches en fibres alimentaires est associée à la réduction du risque de développer des maladies comme le diabète, l’hypercholestérolémie, les troubles cardiovasculaires, l’obésité et même certains types de cancers, relève le Conseil européen de l’information sur l’alimentation (EUFIC).

Les fibres vous aident également à vous sentir rassasié et favorisent la concentration. Aussi, certaines peuvent, selon des études, améliorer les fonctions cognitives.

À l’inverse, les régimes pauvres en fibres ont été corrélés avec des troubles gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable ou des maladies inflammatoires de l’intestin. Une alimentation pauvre en céréales, donc faible en glucides, peut en outre entrainer de l’hypoglycémie et de l’irritabilité.

Santé Canada recommande aux femmes de consommer en moyenne 25 g de fibres par jour, et aux hommes, 38 g. Or, la majorité des gens en absorberait à peine la moitié, selon l’organisme fédéral.

La surconsommation de suppléments de fibres peut provoquer des symptômes tels que de la constipation, des ballonnements et des gaz.

À lire aussi : Notre test de barres tendres

Nous avons sondé plus de 1 600 propriétaires de véhicules récréatifs (VR...

À l’approche de la saison des potagers, Protégez-Vous, en collaboration...

Produire vos déclarations de revenus vous donne le tournis? Demander les...

Si vous aimez la course à pied ou souhaitez vous y mettre, vous savez al...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous

Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.