Véhicules électriques: quoi savoir sur l'autonomie et la recharge en route

Deux des préoccupations principales avancées par les automobilistes qui hésitent à passer à la voiture électrique sont l’autonomie et la disponibilité de la recharge rapide pendant les longs déplacements. Qu’en est-il présentement? Voici quelques faits et expériences que l’APA a glanés au cours de ses essais routiers.

L’autonomie

Que ce soit pour les véhicules à moteur thermique ou les véhicules électriques, les cotes de consommation publiées par le constructeur ou sur le site du gouvernement canadien sont le résultat d’essais effectués dans des conditions normalisées, simulées en laboratoire.

Dans le cas des véhicules électriques, bien que les cotes de consommation soient indiquées, c’est surtout l’autonomie publiée qui intéresse les consommateurs. L’autonomie réelle pourrait être plus ou moins grande selon la conduite et les conditions routières comparativement aux résultats obtenus par simulation en laboratoire. Un élément qui permet de diminuer la consommation est le freinage régénératif. Cette particularité des voitures électriques tient au fait que les moteurs, lorsqu’ils sont entraînés par le mouvement du véhicule en décélération, se convertissent en génératrices qui retournent l’énergie de décélération à la batterie. Évidemment, cet avantage par rapport à un véhicule thermique est plus important en conduite urbaine. Par ailleurs, la capacité d’une batterie à stocker et, surtout, à fournir l’énergie de propulsion dépend de la température ambiante. Trop froide ou trop chaude, la température fera diminuer l’autonomie. Une température de 21ºC procurera le meilleur rendement. Sous les -15ºC, l’efficacité de la batterie pourra être diminuée jusqu’à 40%. Des facteurs aggravants pourront s’ajouter, comme le niveau de chauffage demandé dans l’habitacle, qui requiert lui aussi de l’énergie. Dans une moindre proportion, les températures chaudes, 35ºC ou plus, réduisent l’efficacité de la batterie. Ici encore, l’usage intensif de la climatisation s’ajoutera à la consommation d’énergie, diminuant aussi l’autonomie.

L’autonomie affichée au tableau de bord varie en fonction du style de conduite récent. Des accélérations plus agressives drainent plus rapidement l’énergie qu’une conduite fluide. De plus, en ville, où les vitesses sont peu élevées et la récupération d’énergie plus fréquente aux ralentissements, l’autonomie anticipée sera, à charge identique, plus grande que si l’on roule sur l’autoroute à haute vitesse. Ainsi, si le véhicule vient de faire un trajet substantiel dans l’une ou l’autre de ces situations, l’autonomie affichée ne représentera pas la réalité lorsqu’on passera de l’une à l’autre. C’est pareil avec un véhicule à essence, mais l’effet sur la planification d’un trajet a plus de conséquences avec un véhicule électrique étant donné que les bornes sont moins présentes (et encore rares en régions éloignées et à l’extérieur du Québec) et leur fonctionnement, pas aussi fiable que celui des postes d’essence.

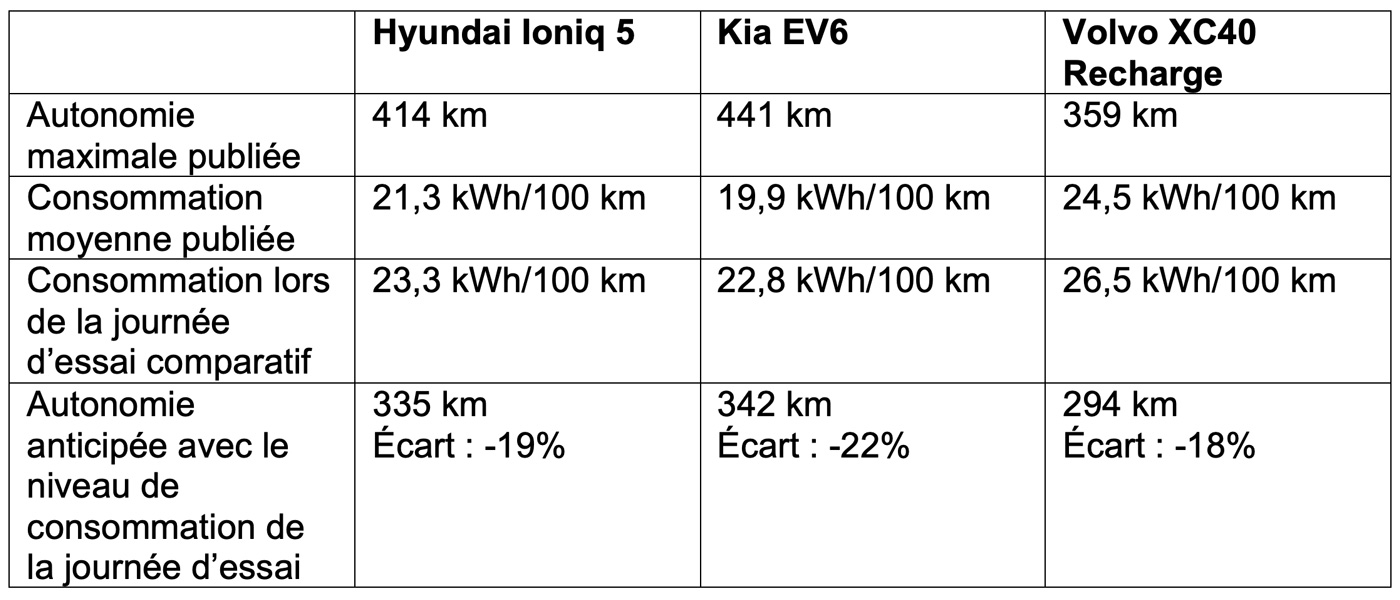

L’essai des Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 et Volvo XC40 Recharge a été effectué dans des conditions de conduite sur la route et par températures oscillant entre 11 et 26ºC, avec climatiseur en fonction. Le tableau suivant regroupe les observations faites durant la semaine d’essai.

On remarque que notre essai comparatif, effectué avec tous les véhicules sur le même parcours et lors d’une même journée, est plus exigeant que le test normalisé qui sert aux cotes publiées. Les cotes publiées par les constructeurs sont plus proches de ce qu’on obtient en conduite en ville. Avec l’usage, vous finirez par anticiper l’autonomie réelle de votre véhicule comparativement à celle normalement affichée lors de vos déplacements coutumiers, par exemple si vous devez faire un long trajet sur autoroute alors que vous conduisez habituellement en ville. Pour le moment, nous n’avons pas de données sur l’autonomie hivernale des trois véhicules testés, mais il est certain qu’elle sera moindre, de l’ordre de 30 à 40% par grands froids.

Recharge en route

Avec un véhicule électrique (VÉ), vous ne pourrez pas compter sur l’autonomie maximale publiée pour les longs déplacements. « Vider le réservoir » avec un VÉ implique un risque accru de tomber en panne si une borne de recharge était hors d’usage ou occupée. De plus, il n’est pas bon pour la durabilité des batteries de les épuiser à répétition. Par ailleurs, en pratique, une recharge rapide ne devrait pas dépasser 80% de la capacité des batteries, pour ne pas réduire leur durée de vie.

Voyons d’abord ce que signifient les chiffres de recharge. La puissance du chargeur, exprimée en kilowatts (kW), indique sa capacité à transférer de l’énergie à la batterie du véhicule. Plus le chiffre est grand, plus rapide sera la recharge… du moins en théorie – nous y reviendrons. Le temps pendant lequel le chargeur transfère du courant multiplié par la puissance utilisée donne une valeur de l’énergie emmagasinée, soit des kilowatts-heure, ou kWh. Présentement, dans le réseau de chargeurs rapides, les puissances sont de 50 ou 100 kW, alors que quelques bornes à 350 kW commencent à apparaître, notamment à des stations-service de Petro-Canada (la pétrolière indique que, sur son réseau autoroutier est-ouest du Canada, il y a une borne à moins de 250 km de l’autre). Tesla, qui a son propre réseau de recharge constitué exclusivement de chargeurs rapides, réservé pour l’instant aux modèles qu’il construit, offrirait une puissance allant jusqu’à 250 kW. Les chargeurs rapides acheminent du courant continu à la batterie, le même type de courant que celle-ci produit. C’est la raison pour laquelle la puissance de recharge peut être plus élevée avec ces chargeurs, puisque le courant n’a pas à être converti de courant alternatif domestique en courant continu par l’équipement monté à bord de la voiture.

Lors d’une recharge à une borne rapide, une fois la borne branchée au véhicule, un diagnostic est effectué pour déterminer la puissance maximale que la batterie peut accepter dans les conditions actuelles. Les facteurs qui déterminent ce niveau sont principalement le type de batterie, sa température, son niveau de charge et la température ambiante. La valeur de la puissance utilisée, le temps de recharge estimé et le niveau de recharge de la batterie sont alors indiqués sur l’écran de la borne de même que, généralement, à l’écran du véhicule. Puisque la recharge provoque une augmentation de la température de la batterie, en règle générale, la borne diminue la puissance de recharge tout au long de la recharge. Au-delà de 80% de la charge de la batterie, la plupart des bornes diminuent considérablement la puissance, allongeant ainsi le temps pour charger complètement la batterie. La raison en est qu’une recharge à forte puissance au-delà de 80% de capacité de la batterie est néfaste pour la durabilité de celle-ci. Ainsi, si on laisse le véhicule branché passé 80%, le temps de recharge sera très long et vous paierez en conséquence, le tarif de recharge étant facturé à la minute. De plus, puisque le nombre de bornes à grande puissance est limité et qu’il est essentiel de les libérer rapidement, le tarif augmente lorsque le niveau de charge dépasse 90% (il double même dans le cas du réseau Circuit électrique). Des tarifs différents peuvent aussi être appliqués selon la puissance de recharge utilisée, augmentant avec la puissance.

Lors de notre essai, les bornes à 50 kW ont rechargé les trois véhicules à leur puissance affichée. Une borne à 100 kW n’a pas accepté de recharger nos véhicules (sans doute était-elle brisée) et une borne à 350 kW n’a livré qu’une puissance de 85 kW. Un utilisateur régulier du réseau de bornes à 350 kW de Petro-Canada nous a confié avoir obtenu entre 190 et 200 kW de puissance à ces bornes lors d’un voyage récent à bord de son Kia EV6. Une borne à 50 kW peut permettre de récupérer une autonomie d’environ 200 km par heure de recharge. Une à 100 kW pourrait théoriquement en fournir le double, mais, de façon générale, les contraintes liées à la batterie elle-même réduisent cette valeur quelque peu. Lorsque la température est très froide, il faut aussi s’attendre à un niveau de recharge plus faible. Une batterie très froide nécessitera un préconditionnement de 15 à 20 minutes, un circuit de préchauffage de la batterie étant généralement incorporé dans le véhicule.

Si vous envisagez l'achat d'un VÉ, prévoyez de faire installer une borne de recharge de niveau 2 à la maison, en courant alternatif à 240 volts, comme celui d’une sécheuse domestique, avec une puissance de recharge pouvant aller de 3,8 à 11 kW. Le choix de la borne sera déterminé par la puissance maximale pouvant être acceptée par votre véhicule, ou simplement en prévision d’un véhicule futur qui pourrait accepter la puissance maximale. Le fort courant nécessaire pour atteindre ces puissances demande les services d’un électricien pour installer un nouveau circuit consacré à cet usage. On trouve aussi ce type de chargeur de niveau 2 dans le réseau de recharge, souvent à 7,6 kW de puissance, ce qui est suffisant pour fournir une autonomie de 20 à 30 km par heure de recharge.

À lire aussi : tous nos articles sur les autos électriques et hybrides et nos conseils pour acheter votre premier véhicule électrique ou hybride

Youcef Ghellache, fondateur d’Éducfinance, formateur et conférencier en...

Prenez le temps de magasiner vos assurances : quelques heures pourraient...

À l’approche de la saison des potagers, Protégez-Vous, en collaboration...

Youcef Ghellache, fondateur d’Éducfinance, formateur et conférencier en...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous

Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.