Comment choisir une thermopompe

Au Québec, les thermopompes air-air sont les plus courantes. Combien coûtent ces pompes à chaleur? D’autres types sont-ils offerts sur le marché? Suivez le guide!

Comment fonctionne une thermopompe?

Les types de thermopompes, et leurs prix

Un accumulateur de chaleur?

Question de performance

La part d’ombre des thermopompes

En 2021, plus de 259 000 thermopompes ont réchauffé les foyers du Québec par temps froid, selon Ressources naturelles Canada. À l’échelle canadienne, 870 000 de ces appareils étaient installés dans des bâtiments résidentiels, ce qui représentait environ 5 % de tous les systèmes de chauffage au pays.

Les thermopompes, aussi appelées pompes à chaleur, ont l’avantage de déplacer de la chaleur plutôt que d’en produire. En hiver, elles captent l’énergie thermique dans l’air extérieur – même si le mercure est sous zéro – pour la transférer à l’intérieur de votre demeure. L’été venu, le procédé s’inverse et la chaleur est poussée dehors.

En moyenne, ces machines parviennent à générer trois fois plus d’énergie qu’elles en demandent pour fonctionner; un rendement supérieur à celui des systèmes de chauffage au mazout ou au gaz, et à celui des plinthes électriques.

Résultat : les thermopompes réduisent vos coûts de chauffage. Les économies peuvent atteindre jusqu’à 40 % pendant la saison froide, d’après Hydro-Québec. Le montant épargné dépend entre autres du type de propriété dans laquelle vous habitez, du système de chauffage en place et du modèle de thermopompe que vous achetez.

Notez que vous pouvez renforcer l’efficacité de votre thermopompe, notamment en améliorant l’isolation et la ventilation de votre demeure. Envisagez également des mesures passives, comme l’ajout de végétaux sur votre terrain, ou encore la pose de stores ou de brise-soleil, pour conserver la fraîcheur à l’intérieur l’été. Vous avez aussi intérêt à bien entretenir votre appareil.

Comment fonctionne une thermopompe?

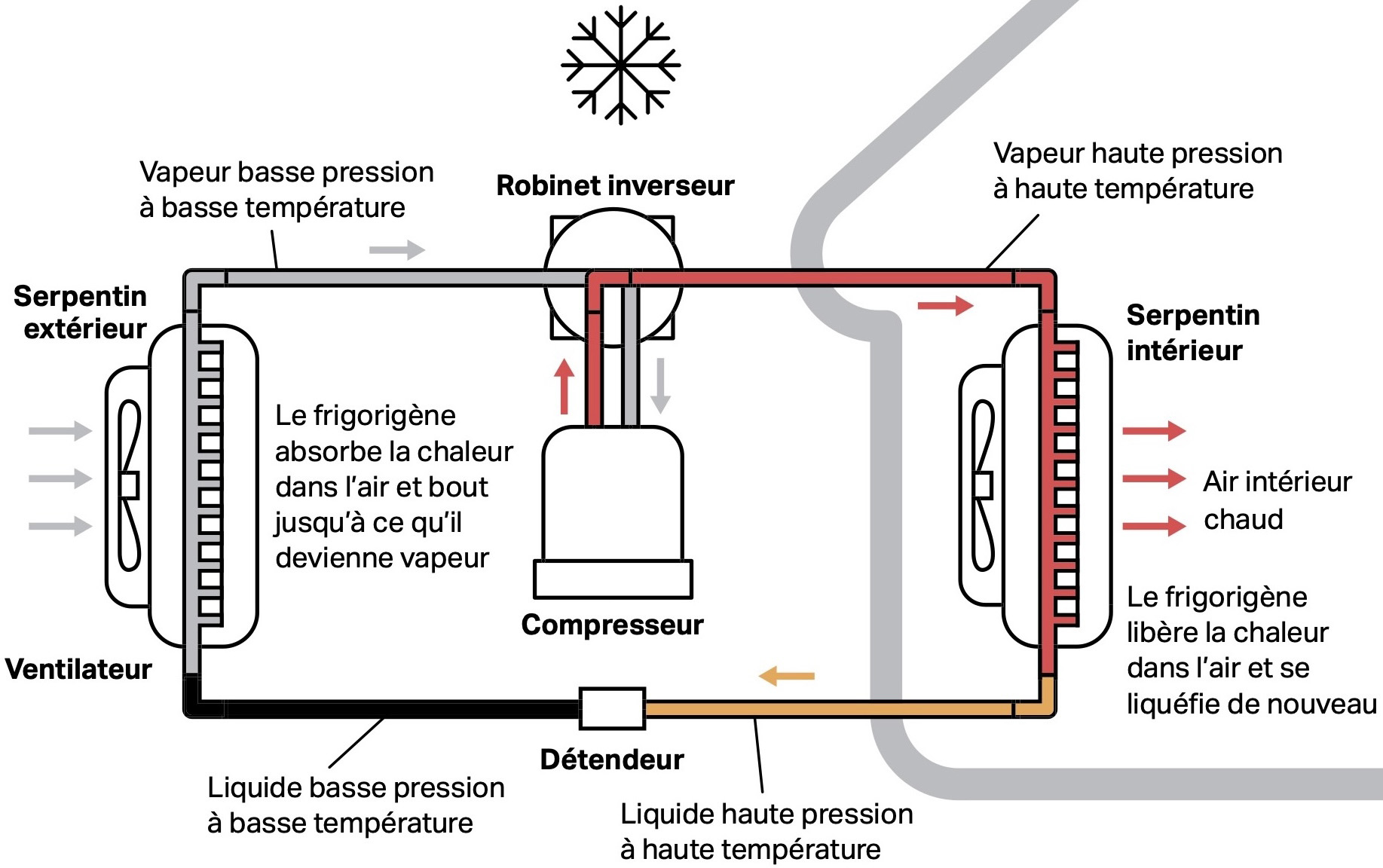

Voici comment ces appareils parviennent à capter la chaleur et à la transférer à l’intérieur ou à l’extérieur, selon le moment de l’année.

- Image : Ressources naturelles Canada

- Pendant l’hiver, le frigorigène (le fluide qui circule dans la thermopompe) passe dans le détendeur pour devenir un mélange à basse pression de vapeur et de liquide.

- En circulant dans les serpentins extérieurs, il absorbe la chaleur de l’air extérieur et se transforme en vapeur.

- Dans le compresseur, le frigorigène est comprimé, ce qui réduit son volume et augmente sa température.

- Dans les serpentins intérieurs, le frigorigène libère la chaleur dans l’air ou dans l’eau et se liquéfie, avant de retourner dans le détendeur et de reprendre le cycle.

🌞 À l’arrivée de l’été, le même processus se produit, mais dans le sens contraire. La chaleur de l’intérieur est captée puis envoyée vers l’extérieur.

💡 Puiser la chaleur dans le sol

Avec une thermopompe géothermique, le processus est quelque peu différent. Un échangeur de chaleur capte la chaleur du sol ou des eaux souterraines avant de l’acheminer à la thermopompe.

Le point d’équilibre

Le point d’équilibre technique représente la température à partir de laquelle la thermopompe peine à répondre à la demande de chaleur. Il se situe généralement entre -15 et -30 °C. Selon le cas, une fournaise électrique, des plinthes électriques ou même un accumulateur de chaleur devront être utilisés en renfort.

Bruyante, la thermopompe?

En moyenne, les thermopompes émettent 76 décibels (dB) ou moins, selon Ressources naturelles Canada. Avant de choisir un modèle, vérifiez si votre municipalité a adopté un règlement à propos du bruit produit par les thermopompes. À titre d’exemple, dans la ville de Boisbriand, ces appareils ne doivent pas dépasser 50 dB « à la limite du terrain du [voisin] ».

Les types de thermopompes, et leurs prix

Il existe trois types de thermopompe sur le marché. Vous aurez à faire un choix en fonction de la configuration de votre propriété, de ses installations, de son système de chauffage ainsi que de votre budget et de vos attentes en matière d’économies d’énergie. Faites appel à un expert pour sélectionner un appareil qui conviendra à votre demeure; voyez nos conseils dans notre enquête de satisfaction et dans celle menée par les clients-mystères.

Thermopompe air-air

C’est quoi? Il s’agit du modèle le plus courant et le plus polyvalent. Il s’installe assez facilement dans la plupart des bâtiments résidentiels. Le procédé de la thermopompe air-air consiste à puiser de la chaleur à l’extérieur pour la transmettre à l’intérieur l’hiver. L’été, le processus s’inverse.

L’appareil peut être mis en place dans une maison dotée d’un système de chauffage central qui pousse l’air dans des conduits de ventilation. Dans le cas où il n’y a pas de canalisation, on vous suggérera généralement d’installer une thermopompe bibloc (un appareil mural intérieur couplé à un compresseur extérieur) ou multibloc (deux appareils intérieurs ou plus). Les modules intérieurs doivent être disposés de façon à favoriser la circulation de l’air.

Coût moyen, installation comprise : de 3 000 $ à plus de 15 000 $ pour une thermopompe murale sans conduits, et de 6 000 $ à plus de 10 000 $ pour une thermopompe centrale (sans chauffage d’appoint)

Durée moyenne de vie : de 15 à 20 ans

Thermopompe air-eau

C’est quoi? Cette thermopompe puise la chaleur de l’air extérieur pour chauffer l’eau d’un système de chauffage hydronique, d’un plancher chauffant ou même d’un chauffe-eau. Son installation est plutôt complexe. Les experts interrogés ont rapporté des problèmes de contrôle d’humidité avec le module de climatisation. À souligner que ce type de thermopompe n’est pas admissible au programme de subventions LogisVert.

Coût moyen, installation comprise : 20 000 $ et plus

Durée moyenne de vie : 15 ans

Thermopompe géothermique

C’est quoi? Elle extrait la chaleur du sol ou de la nappe phréatique pour chauffer et climatiser la maison. Des puits doivent donc être creusés dans votre terrain. L’appareil peut aussi chauffer l’eau du chauffe-eau et celle de la piscine. Ce type de thermopompe convient aux propriétés résidentielles de très grandes dimensions ainsi qu’aux bâtiments commerciaux et institutionnels.

Coût moyen, installation comprise : 30 000 $ et plus

Durée moyenne de vie : 20 ans

Un accumulateur de chaleur?

C’est quoi? Il consiste en une masse thermique qui prend par exemple la forme d’un bloc de briques de céramique à haute densité. Cette technologie permet d’emmagasiner de la chaleur qui sera utilisée pendant les périodes de grande consommation en hiver. Un accumulateur de chaleur est généralement combiné à une thermopompe de haute efficacité (selon la classification d’Hydro-Québec).

Ce type d’équipement est plutôt imposant : il peut atteindre plus de deux mètres de largeur, un mètre de profondeur et un mètre et demi de hauteur. Assurez-vous de disposer de l’espace nécessaire avant d’acquérir un tel dispositif.

Économies potentielles : Hydro-Québec indique que vous pouvez réaliser des économies de 200 à 300 $ par année, si vous optez pour son tarif Flex D. Ce dernier prévoit que l’hiver, le prix de l’électricité est plus bas en tout temps (4,774 ¢ ou 8,669 ¢ le kilowattheure [kWh], selon la grille tarifaire en vigueur depuis le 1er avril 2025), sauf pendant les périodes de pointe (45,088 ¢ le kWh).

Notez que si vous faites l’acquisition d’un accumulateur de chaleur et que vous optez pour le tarif Flex D, vous devrez modifier vos habitudes de vie, de façon à réduire votre consommation d’électricité dès qu’un défi est lancé (avec le programme de tarification dynamique). Pendant ces périodes, mieux vaut retarder les douches et les brassées de lessive.

Coût moyen, installation comprise : environ 30 000 $ (ce qui inclut la thermopompe)

Durée moyenne de vie : plus de 15 ans

Question de performance

Avant d’acquérir une thermopompe, l’an dernier, Denis Deslauriers a lu beaucoup de documents d’information pour bien comprendre le fonctionnement de cet appareil. Il souhaitait avant tout trouver un modèle performant sur le plan de la consommation d’énergie pour sa maison construite dans la région de Québec.

« J’ai fait venir deux fournisseurs des deux marques qui m’intéressaient. Je les laissais parler pour voir s’ils me prenaient pour un "épais" ou s’ils me disaient les vraies affaires sans essayer de planter les autres compagnies », raconte le retraité.

Avant de commencer à magasiner, voici quatre données qui méritent votre attention.

- Puissance (BTU/h). En règle générale, une puissance de climatisation de 12 000 BTU/h par 70 mètres carrés (750 pieds carrés) est recommandée. Hydro-Québec vous suggère de prendre en compte avant tout la puissance de climatisation, pour vous éviter de vous retrouver avec un appareil trop puissant qui ne déshumidifie pas l’air ambiant.

« [Le choix de la puissance] varie aussi en fonction de l’année de construction de la maison, de la hauteur des plafonds, de la fenestration et de l’orientation du bâtiment », spécifie Charles Côté, directeur du service technique de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).

Gardez en tête qu’il est primordial de choisir un appareil adéquat pour votre propriété. Si vous optez pour une thermopompe d’une puissance insuffisante, vous devrez utiliser un chauffage d’appoint plus souvent, et les économies d’énergie seront moins importantes. À l’inverse, un modèle plus puissant que nécessaire se révélera moins efficace d’un point de vue énergétique quand les conditions météorologiques seront douces. Des sifflements dans les conduits de ventilation (s’il y en a) pourraient se faire entendre et les réductions des coûts d’énergie seront là encore moins élevées.

- Coefficient de performance (COP). Il représente la quantité d’électricité utilisée par rapport à la quantité d’énergie produite (en kWh). Pour faire des comparaisons, assurez-vous que le COP des appareils qui vous intéressent a été mesuré à la même température. À titre d’exemple, à 8,3 °C, le COP varie entre 2 et 5,4, selon Ressources naturelles Canada. Plus le chiffre est élevé, plus la thermopompe est efficace.

- Coefficient de performance de la saison de chauffage (CPSC), ou heating seasonal performance factor (HSPF) en anglais. C’est le rapport entre la quantité d’énergie fournie pendant la saison de chauffage (en BTU/h) et la quantité totale d’énergie consommée (en wattheures). Il doit s’élever au moins à 6, selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, mais il peut grimper jusqu’à 25 pour les modèles ayant un rendement supérieur.

- Le rendement énergétique saisonnier (RES), ou seasonal energy efficiency ratio (SEER2) en anglais. Il s’agit de la puissance frigorifique de la thermopompe pendant la saison de climatisation. « Normalement, quand le CPSC est haut, le RES l’est aussi », précise Serge Lavallée, expert technique à Confort Expert, une entreprise spécialisée en chauffage et climatisation. Au Canada, cette donnée doit se situer à au moins 14,3, en vertu du règlement fédéral; elle peut cependant atteindre 35,1. Ici aussi, plus la donnée est élevée, plus l’appareil est performant.

Certifiée Energy Star?

Certaines thermopompes surpassent les exigences fédérales, notamment celles qui sont certifiées Energy Star. Ces dernières doivent présenter un RES de 15,2 au minimum et un CPSC d’au moins 7,2. Les thermopompes air-air certifiées consomment 5 % moins d’énergie que les autres, selon Ressources naturelles Canada. Certains modèles, qui peuvent porter ou non le logo d’Energy Star, affichent la mention « climat froid » ou « basse température ». Dans ce cas, le CPSC doit se situer au minimum à 8,1, et il faut que le COP soit d’au moins 1,75 à -15 °C.

La part d’ombre des thermopompes

Les thermopompes présentent plusieurs avantages, mais elles comportent également une part d’ombre : le frigorigène utilisé pour capter l’énergie thermique et la déplacer. Le plus courant est le R410A, un hydrofluorocarbure (HFC) qui a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 2088. À titre d’exemples, le PRP du dioxyde de carbone (CO2) s’élève à 1, tandis que celui du méthane (CH4) varie entre 27 et 30.

Au Canada, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR) prévoit une réduction des HFC. Pour le moment, ces dispositions ne s’appliquent pas aux thermopompes et aux climatiseurs, bien que des réfrigérants naturels – le CO2 et le propane, entre autres – peuvent remplacer des frigorigènes synthétiques, comme le R410A.

Les thermopompes qui en contiennent sont toutefois très difficiles à trouver au Québec. Environnement et Changement climatique Canada, qui procède actuellement à l’examen du RSACOHR, estime que de plus en plus de fabricants auront recours à des réfrigérants moins polluants. Certains d’entre eux proposent d’ailleurs déjà le réfrigérant R-32, dont le PRP est de 675, et le R-454B, qui a un PRP de 466.

L’autre inconvénient réside dans le faible taux de recyclage des thermopompes en fin de vie. Selon la classification de RECYC-QUÉBEC, elles font partie des appareils ménagers et de climatisation dont le taux de récupération se situait à 21,6 % en 2023.

Vous pouvez obtenir une aide financière pour faire installer une thermop...

En plus de vous réchauffer l’hiver, votre thermopompe vous rafraîchit en...

Quelles sont les marques de thermopompes les plus fiables et les plus ap...

Distinguer un entrepreneur qualifié d’un autre qui veut seulement vous v...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous