Devriez-vous porter un chandail anti-UV cet été?

Les experts plébiscitent l’utilisation des vêtements anti-UV chez les bébés, les enfants, mais aussi les adultes. À condition de bien les choisir !

Seulement 17 % de la population serait totalement convaincue de l’importance des vêtements de protection contre le soleil, selon un sondage réalisé par Ipsos pour l’Association canadienne de dermatologie (ACD) en 2023.

« Les vêtements anti-UV, ce n’est pas seulement un bon complément à la crème solaire, affirme le Dr Joël Claveau, dermatologue à l’Hôtel-Dieu de Québec et spécialiste du mélanome. C’est presque le point le plus important. » Si vous êtes en bikini sur la plage, vous devriez utiliser un tube de 100 ml au complet pour vous protéger pendant une journée, illustre-t-il. Une recommandation contraignante, couteuse et peu suivie !

Les chandails, shorts et maillots de bain anti-UV viennent donc pallier notre manque d’assiduité. Ils sont particulièrement recommandés pour les petits. Les adultes pratiquant des activités à l’extérieur, comme le jardinage, la randonnée ou la baignade, ont eux aussi intérêt à en porter pour préserver la santé de leur peau. Même chose pour ceux qui prennent des médicaments qui augmentent la sensibilité au soleil.

Mieux qu’un teeshirt en coton

Santé Canada recommande de vous couvrir autant que possible dès que l’indice UV atteint 3. C’est généralement le cas de 11 h à 15 h entre avril et septembre, même par temps nuageux. Vous devriez alors mettre un chandail à manches longues, un pantalon et un chapeau à large bord permettant la circulation de l’air ainsi que des lunettes de soleil dotées d’une protection UV 400.

Tous les vêtements ne protègent pas aussi bien votre peau des effets nocifs des rayons UV. Et les plus efficaces ne sont pas les plus confortables en été. Ainsi, les couleurs foncées offrent davantage de protection que les claires, de même que les tissus denses par rapport aux textiles lâches. De plus, les matières synthétiques, comme le polyester et le nylon, performent mieux que les fibres naturelles, comme le coton ou le lin.

Un teeshirt blanc en coton laisse par exemple passer environ 20 % des rayons UV. « Un truc simple: si vous distinguez la luminosité à travers votre teeshirt, c’est qu’il ne vous protège pas », partage le Dr Joël Claveau. Mieux vaut privilégier un vêtement anti-UV, qui couvre les épaules et le dos, particulièrement sujets aux coups de soleil.

Une industrie peu règlementée

Ces vêtements sont spécialement conçus pour bloquer les rayons nocifs. Ils sont souvent composés de fibres synthétiques, parfois dans leur version recyclée. Certains sont traités avec des filtres solaires minéraux, comme le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc. La plupart sont légers, respirants et sèchent rapidement. Par conséquent, ils sont bien adaptés à une utilisation par températures élevées ou à la plage.

Les vêtements anti-UV doivent répondre aux exigences en matière d’étiquetage de la Loi sur l’étiquetage des textiles, en plus de respecter les standards du Règlement sur l’inflammabilité des produits textiles. Les fabricants ne peuvent donc pas présenter d’information fausse ou trompeuse.

Toutefois, le Canada ne dispose pas de norme nationale en ce qui concerne la protection solaire des vêtements. En l’absence de règlementation précise, Santé Canada encourage l’industrie à se conformer aux normes volontaires de sécurité actuelles. Certaines compagnies pourraient cependant être tentées de prendre des raccourcis en espérant passer entre les mailles du filet.

Une question de FPU

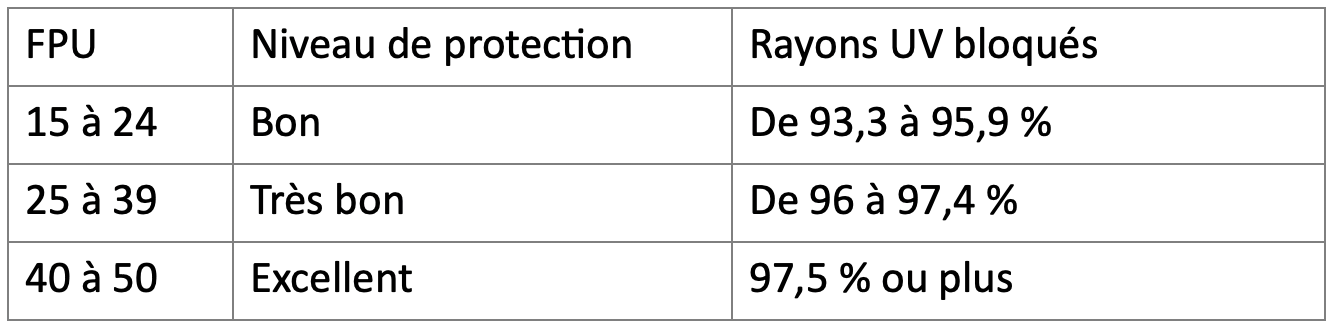

Le facteur de protection contre les rayons ultraviolets (FPU) évalue la proportion des UVA et des UVB bloquée ou réfléchie par le vêtement avant d’atteindre votre peau. Il doit figurer sur l’étiquette du produit que vous souhaitez acheter. Il s’apparente au facteur de protection solaire (FPS) des crèmes, mais celui-ci ne concerne que les UVB.

De façon générale, plus le FPU est élevé, mieux vous êtes protégé. Par exemple, un vêtement ayant un FPU de 30 laisse passer un trentième des rayons UV (3,3 %) et en absorbe donc 96,7 %.

Source : Association canadienne de dermatologie

Il n’existe pas de méthode unique pour évaluer le FPU. Au Canada, la plupart des fabricants s’appuient sur la norme australienne et néozélandaise (AS/NZS 4399). Cette règlementation ne tient compte que des textiles neufs, secs et non étirés, sans évaluer la protection obtenue avec des tissus mouillés ou usagés. Elle considère qu’un vêtement anti-UV doit afficher un FPU minimum de 15. En comparaison, un teeshirt blanc en coton, qui laisse passer un cinquième des rayons, atteindrait un FPU de 5.

Pas forcément couteux

Les vêtements anti-UV les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs, a démontré l’agence italienne de protection des consommateurs Altroconsumo, notre partenaire au sein de l’International Consumer Research & Testing (ICRT). Elle a testé l’efficacité de plusieurs vêtements anti-UV, neufs et usagés, en comparant les résultats aux informations de l’étiquette.

Par exemple, le Silkweight UPF Rashguard, de Patagonia, offre une protection efficace lorsqu’il est neuf, mais pas une fois usagé. Il est pourtant vendu autour de 55 $. Au contraire, les deux produits de Décathlon (marque Olaian) testés s’imposent comme ceux offrant le meilleur rapport qualité-prix. Ils ressemblent aux modèles vendus ici, au prix de 9 $ pour les enfants et de 13 $ pour les adultes, mais il ne s’agit pas forcément des mêmes.

« Les vêtements anti-UV, c’est sécuritaire, ce n’est pas compliqué, ça sèche rapidement, estime le Dr Joël Claveau. C’est beaucoup plus facile [à utiliser] que l’écran solaire, et ça coute moins cher. » Pas besoin de penser à remettre de la crème aux deux heures, sauf sur le visage et les extrémités exposées, ce qui en limitera la quantité rejetée dans l’environnement.

N’oubliez pas de vous exposer au soleil avec modération. L’ombre reste la meilleure protection !

Des proches aidants pourraient recevoir environ 21 $ l’heure, pour un no...

Des biscuits pour nourrisson à l’arrow-root Gerber sont rappelés partout...

Du 6 au 22 février 2026, les Jeux olympiques de Milan-Cortina rassembler...

Plus de 8 500 Volkswagen ID.4 font l’objet d’un rappel de Transports Can...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous

Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.