Deux fois plus d’accidents impliquant des piétons dans le mois qui suit le changement d’heure

Le nombre de piétons victimes d’un accident entre 17 h et 20 h double dans le mois qui suit le changement d’heure à l'automne, indiquent des données de la Société d’assurance automobile du Québec. Automobilistes, redoublez de prudence, et piétons, rendez-vous visibles !

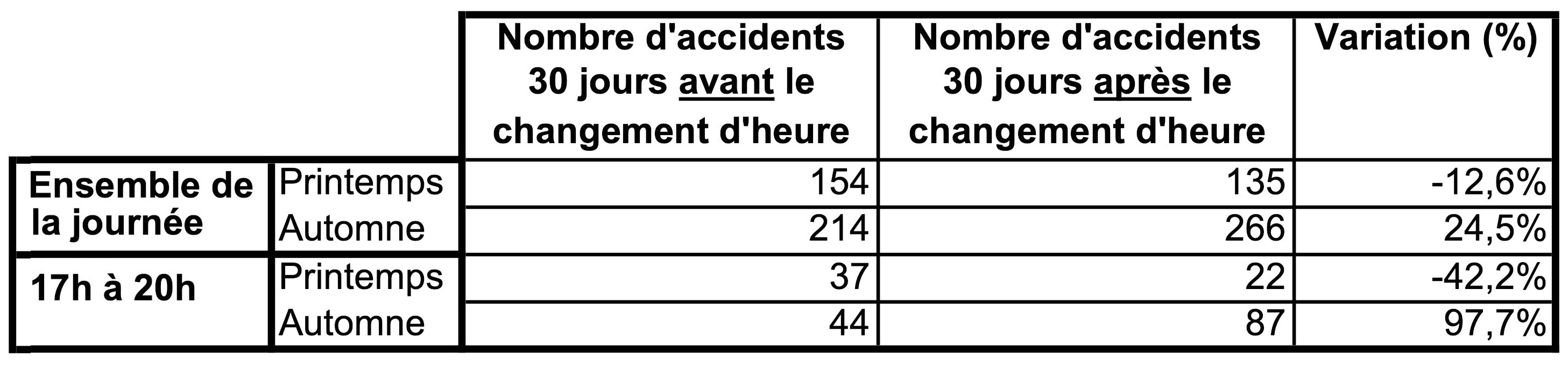

L’obscurité qui tombe plus tôt après le changement d’heure automnal n’est pas sans risque pour les usagers de la route, particulièrement pour les piétons : ces derniers sont 97,7 % plus à risque d’être victimes d’un accident dans le mois qui suit le recul des horloges que dans le mois qui le précède.

Selon les statistiques fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), novembre est le mois où survient le plus grand nombre d’accidents routiers impliquant un piéton entre 17 h et 20 h. En recensant le nombre de collisions impliquant au moins un piéton entre 2020 et 2024, la SAAQ rapporte une augmentation importante de ce type d’accidents à l’automne, dans les 30 jours qui suivent le changement d’heure (87 accidents) par rapport aux 30 jours qui le précèdent (44 accidents).

Variation moyenne du nombre d’accidents impliquant au moins une victime piéton - 30 jours avant et 30 jours après le changement d’heure, au printemps et à l’automne (2020-2024)

- Source : Direction de la recherche en sécurité routière, 2025-09-29

Le fait qu’il fasse clair une heure plus tôt en matinée ne vient pas équilibrer le bilan routier. De 2020 à 2024, indique la SAAQ, le nombre moyen de collisions impliquant au moins un piéton sur l’ensemble de la journée est en hausse de 24,5 % au cours du mois suivant le changement automnal, soit 266 accidents après, contre 214 accidents avant.

Des mesures pour éviter les accidents

« Avec la tombée du jour qui survient dès la fin de l’après-midi et l’absence de neige pour refléter la lumière, la visibilité est réduite, ce qui augmente les risques sur la route », souligne la SAAQ. Sans compter que, pour certaines personnes, le changement d’heure peut entraîner une fatigue accrue et affecter les réflexes.

Piétons - Portez des vêtements clairs et/ou avec des bandes réfléchissantes. Traversez aux passages qui vous sont réservés – pas entre deux intersections où vous risquez de « disparaître » dans la pénombre. Si possible, partez plus tôt du bureau, idéalement quand il fait encore clair.

Cyclistes - En plus des bandes réfléchissantes, vérifiez que les lumières de votre vélo fonctionnent bien et portez un casque. Privilégiez les pistes cyclables quand c’est possible et ne roulez pas à contresens.

Automobilistes - Adaptez votre conduite à la (nouvelle) obscurité. Ralentissez et soyez plus que jamais attentifs aux piétons, aux cyclistes, aux écoliers, aux aînés… Propriétaires de VUS, faites particulièrement attention à vos angles morts, rendus plus larges par les piliers avant renforcés du pare-brise de vos véhicules.

Dans l’habitacle automobile, réduisez l’éclairage de votre instrumentation et, s’il y a lieu, retirez de la planche de bord les objets qui pourraient obstruer votre vision. Nettoyez aussi bien le pare-brise et les rétroviseurs.

Si vos phares n’éclairent plus comme dans leur jeune temps, faites-les polir par un professionnel ; des phares usés et/ou abîmés retranchent jusqu’à 60 mètres de visibilité, indique CAA-Québec.

Enfin, pour rehausser votre visibilité, faites enduire votre pare-brise d’une cire, comme l’Aquapel, qui aide à repousser la neige et la pluie.

Les accidents touchent tous les usagers

Les piétons ne sont pas les seuls que le retour à l’heure normale met à risque à l’automne. Entre 17 h et 20 h, le nombre d’accidents corporels augmente de 22,3 % après le changement d’heure, toutes victimes confondues, mentionne également la SAAQ.

Par accidents corporels, la SAAQ entend non seulement les blessés légers ou graves, mais également les décès liés à un incident sur la chaussée. Sa définition exclut les accidents avec dommages matériels seulement.

Nombre moyen d’accidents corporels (2020-2024) 30 jours avant et après le changement d’heure (ensemble des usagers de la route)

- Source : Direction de la recherche en sécurité routière, 2025-09-29

Un portrait qui ne change pas

Depuis 2010, le portrait reste similaire d’une période de référence à l’autre ― sur les quatre dernières années, il s’aggrave même en soirée, à l’automne. Pourtant, ni le Québec ni le Canada ne se disent en mesure d’estimer combien de vies humaines sont réellement perdues ou gâchées sur nos routes en raison du changement d’heure automnal.

D’autres ont osé le calcul, dont l’association britannique pour la sécurité routière GEM Motorist Assist, qui affirme qu’abolir le « clocks fall back » (le changement d’heure) épargnerait chaque année quelque 80 vies et 200 blessés graves pour l’ensemble du réseau routier du Royaume-Uni.

Version originale : 3 novembre 2023, Nadine Filion

À lire aussi : Comment conduire l’hiver en toute sécurité et Les meilleurs pneus d'hiver

Notre partenaire américain Consumer Reports a classé 26 marques de véhic...

Santé Canada recommande aux personnes diabétiques de vérifier si leur le...

Air Transat s’est entendu avec le syndicat représentant ses pilotes, évi...

Le syndicat représentant les pilotes d’Air Transat a déposé un préavis d...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous

Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.