Drink Detective : un sous-verre censé détecter la drogue du viol

Comment savoir si du GHB, surnommé « la drogue du viol », a été versé dans votre verre à votre insu? Il suffirait de déposer une goutte de votre boisson sur le sous-verre Drink Detective. Les résultats de nos tests sont cependant décevants.

Un sous-verre capable de détecter la kétamine et le GHB, souvent appelé « drogue du viol », dans votre verre ? C’est ce que promet Drink Detective. Les résultats de nos tests sont cependant loin de l’efficacité annoncée.

Au cours des dernières années, plusieurs gadgets promettant de détecter le GHB et autres « drogues du viol » ont été annoncés : du vernis à ongles qui change de couleur au contact du GHB au verre qui se pare de bandes si le breuvage qu’il contient est contaminé par différentes drogues du viol, en passant par la paille qui en indique la présence.

En général, ces gadgets font les manchettes, obtiennent parfois du financement pour pousser leur développement, mais ne parviennent pas sur les tablettes des magasins.

Ce n’est pas le cas du sous-verre Drink Detective qui peut facilement être acheté sur le site web du distributeur et dans certains points de vente au Québec. Des universités, des bars et des entreprises privées en ont acheté pour leurs clients et employés. Nous avons testé son efficacité avec une centaine de boissons et solutions, dont certaines contenaient du GHB ou de la kétamine. Et nos résultats ne sont pas à la hauteur des prétentions du fabricant.

Fabriqué par Drink Safe Technologies et distribué par Alco Prevention Canada, le sous-verre Drink Detective se présente comme un sous-verre classique en carton qui possède la particularité de contenir deux tests de deux pastilles : une pour détecter le GHB et une pour détecter la kétamine. Il suffit de déposer une goutte de la boisson suspecte sur chacune des deux pastilles du test 1 et d’observer si elles passent au bleu foncé. Si c’est le cas, la consommation pourrait contenir la drogue indiquée. Le test 2 peut servir pour confirmer ce résultat (comme le suggère le fabricant) ou pour vérifier un deuxième verre. Le tout pour 5,95 $.

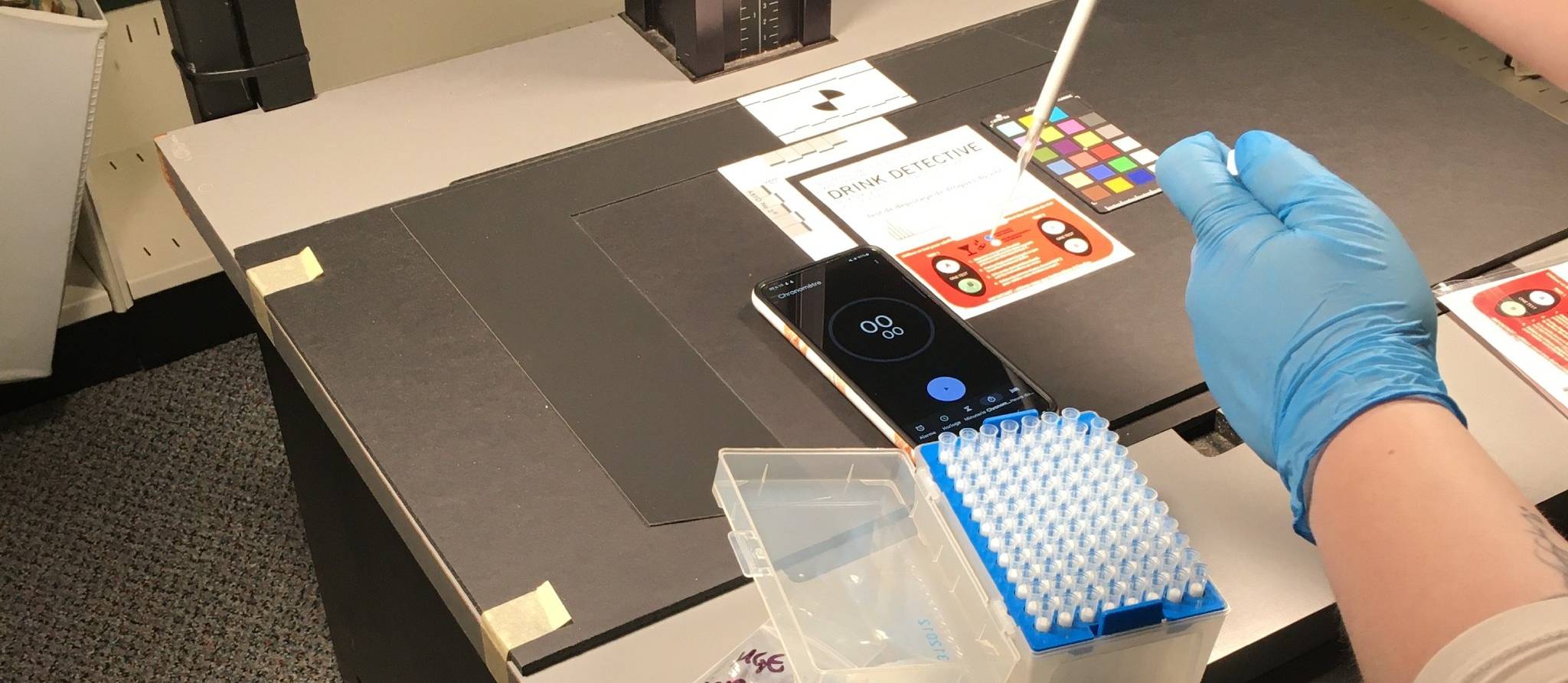

Nous avons testé leur efficacité avec l’aide d’experts en toxicologie du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). Placé sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique du Québec, celui-ci assiste les divers corps policiers de la province lorsqu’ils ont besoin d’une expertise scientifique.

- Crédit photo : Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

Nous avons utilisé le sous-verre pour tester plus de 100 boissons et solutions, certaines ne renfermant aucune drogue, d’autres contenant du GHB ou de la kétamine. Dans le cas de la kétamine, seule une concentration massive – plus de 12 fois le seuil de détection annoncé – dans un mélange de méthanol nous a donné une pastille bleue. Tous les tests à concentration moindre ou réalisés au moyen d’un autre substrat nous ont donné des résultats négatifs ou impossibles à interpréter.

Nous avons réussi à faire réagir plus souvent la pastille qui détecte le GHB. Cependant, dans plusieurs cas, elle se colorait sans la présence de la drogue (faux positifs) ou ne réagissait pas malgré la présence de celle-ci (faux négatifs). Nos tests indiquent que le réactif présent sur la pastille ne réagit pas spécifiquement au GHB, mais qu’il en change la couleur lorsque le liquide est moyennement acide. Plus précisément, elle commence à tourner au vert à un pH de 4,0, au turquoise à un pH de 5,0 et complète son virage vers le bleu foncé quand le pH approche de 6,0.

Les drogues du viol

Le terme « drogue du viol » fait généralement référence au GHB administré à l’insu d’une victime, souvent en dopant sa consommation (drink spiking) pour lui faire perdre conscience. Dans les faits, plusieurs substances peuvent servir aux mêmes fins en créant de la confusion, de la somnolence, des pertes de mémoire et même des pertes de conscience. Notamment l’alcool, qui devrait, selon plusieurs experts, être considéré comme la principale drogue du viol. Souvent, sa seule présence à une concentration supérieure aux attentes peut expliquer l’état d’intoxication avancé d’une personne.

Les experts en toxicologie du LSJML ont critiqué le choix de détecter la kétamine, puisqu’elle est rarement employée comme drogue du viol à cause de son prix prohibitif. Plusieurs intervenants ont mentionné qu’il aurait été plus pertinent d’inclure les benzodiazépines, des médicaments prescrits pour traiter les troubles du sommeil ou d’anxiété, plus susceptibles d’être utilisées à cette fin. Nous avons posé la question au fabricant et il nous a répondu qu’il aurait été trop complexe et coûteux d’ajouter une pastille pour détecter la présence de benzodiazépines.

Les seuils de détection

Pour qu’un outil de détection soit utile, son seuil de détection, c’est-à-dire, ici, la concentration de GHB ou de kétamine à partir de laquelle il donne un résultat positif (une pastille bleu foncé), doit être plus bas que la dose qui cause des effets (confusion, somnolence, etc.), ou dose standard. Dans le cas contraire, le test pourrait indiquer que votre cocktail ne contient pas de drogue, alors que vous ressentez déjà les effets de celle-ci.

Le fabricant du Drink Detective indique un seuil de détection du GHB de 3 g dans une boisson de 250 ml, alors qu’une dose standard se situe généralement autour de 1 à 3 g selon le LSJML. Le sous-verre réagirait donc à une dose relativement élevée de GHB. Dans le cas de la kétamine, le fabricant fixe le seuil de détection à 1 g dans une boisson de 250 ml. Comme la dose standard se situe entre 0,1 et 0,3 g selon le LSJML, il faudrait que votre verre contienne une très forte quantité de kétamine pour que la pastille la détecte.

Ces doses standards ne tiennent pas compte des interactions entre les substances. Quelqu’un qui aurait consommé quelques verres d’alcool pourrait réagir fortement à de plus petites doses de GHB ou de kétamine.

100 boissons testées

Nous avons testé les sous-verres avec plus de 100 boissons et solutions (eau, mélange d’eau et d’éthanol, café, Baileys, gin tonique, vin blanc, vin rouge, bière, whisky, mélange de curaçao et de 7UP, rhum cola, mimosa, cidre, cosmopolitain, daïquiri, margarita, vodka-orange, dirty martini, vodka, bière sans alcool, etc.). Certaines ont été testées telles quelles, d’autres ont été dopées au GHB ou à la kétamine, dans des concentrations variant entre 50 et 150 % du seuil de détection annoncé par le fabricant.

Des résultats décevants

Aucun des tests pour déceler la kétamine n’a donné de résultat positif. Pour y parvenir, nous avons dû augmenter la concentration de drogue à 1250 %, soit 12,5 fois le seuil de détection annoncé par le fabricant. Assez pour vous faire perdre toute notion du temps et de l’espace (k-hole) dès la première gorgée ! À 1 000 $ le verre. Une situation hautement improbable. Et encore, ce résultat a été obtenu dans une solution de méthanol. La même concentration de kétamine dans un verre d’eau du robinet a produit un résultat négatif.

- Les résultats de nos tests de détection de la kétamine. À gauche, à une concentration 12,5 fois plus élevée que le seuil de détection annoncé par le fabricant (50 mg/ml) dans une solution de méthanol. À droite, à la même concentration, mais dans un verre d’eau du robinet. Crédit photo : Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

Le portrait est plus complexe en ce qui concerne le GHB. Nous avons obtenu un nombre élevé de faux positifs, c’est-à-dire des cocktails qui n’en contenaient pas, mais pour lesquels la pastille virait au bleu foncé. Ça a notamment été le cas de boissons contenant de la crème, comme du Baileys, mais aussi de l’eau du robinet.

Nous avons aussi obtenu des faux négatifs, c’est-à-dire des cocktails qui contenaient du GHB mais pour lesquels la pastille restait blanche, ainsi que des résultats jugés non concluants, c’est-à-dire des cocktails qui contenaient du GHB pour lesquels la pastille amorçait un changement de couleur mais sans atteindre le bleu qui correspond à un résultat positif. À titre d’exemple, sur les 20 boissons que nous avons testées en ajoutant du GHB illicite pour obtenir une concentration de 18 mg/ml (150 % du seuil de détection annoncé), huit ont bien fonctionné (bière, bière sans alcool, whiskey, rhum et cola, pornstar, dirty martini, vodka et eau du robinet), six ont donné de faux négatifs (vin rouge, café Baileys, amaretto sour, bloody mary, margarita, screwdriver) et six ont donné des résultats impossibles à interpréter (vin blanc, gin tonique, mimosa, cidre, cosmopolitain, daïquiri).

- En haut : le résultat du test de GHB dans un margarita, à gauche sans ajouter de GHB et à droite avec du GHB (18 mg/ml, soit 150 % du seuil de détection indiqué par le fabricant). Les deux pastilles sont pratiquement identiques, et le test ne fonctionne pas. Le margarita possède un pH de 2,7 sans GHB et de 4,1 avec le GHB. En bas : le même test dans un dirty martini. Ici, le test fonctionne. Le dirty martini a un pH de 3,6 tel quel et de 5,5 avec le GHB. Crédit photo : Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

Pas pour toutes les boissons

Les instructions d’utilisation déconseillent d’ailleurs l’emploi du sous-verre avec des consommations contenant de la crème. La version anglaise ajoute de ne pas l’utiliser avec de l’eau ou des boissons bleues (blue lagoon, sapphire martini et autres cocktails à base de curaçao bleu), alors qu’en français, les restrictions touchent certains jus de fruits comme le pamplemousse, les spiritueux, soit les boissons alcoolisées obtenues par distillation comme la téquila, la vodka, le rhum et le gin, et l’eau, dans certains cas. De plus, les instructions n’étaient pas identiques d’un lot à un autre. Bref, la liste de boissons pouvant être testées est restreinte et diffère selon que vous lisez la marche à suivre en français ou en anglais.

Nous avons donc rapidement soupçonné que le réactif présent sur la pastille ne se colorait pas en raison de la présence de GHB, mais en fonction du taux d’acidité ou d’alcalinité (pH) de la boisson. Pour en avoir le cœur net, nous avons testé différentes solutions aux pH variant de 2 à 12, de la plus à la moins acide, sans GHB. Résultat : la pastille tournait effectivement au bleu foncé à des pH plus élevés que 5,5.

Le bon outil de détection ?

Un test de pH constitue-t-il le bon outil pour détecter le GHB ? Plus ou moins. La majorité des boissons ont un pH légèrement acide : 4 pour la bière, de 3 à 3,5 pour le vin, autour de 3 pour le gin tonique, etc. Si on ajoute du GHB, qui possède un pH plus élevé, on peut faire augmenter le pH de la boisson à plus de 5 et donc faire réagir la pastille. Mais ce n’est pas une garantie. Si la boisson de départ est très acide, par exemple un margarita au pH de 2,7, il faudra ajouter une grande quantité de GHB pour dépasser le seuil où la pastille passe au bleu. À l’inverse, une boisson déjà alcaline, comme l’eau du robinet, qui a un pH de 7,5, donnera une pastille bleue même sans GHB.

L’efficacité du système de détection dépend aussi beaucoup du pH du GHB : plus il est élevé, plus le sous-verre est efficace. Un facteur sur lequel une potentielle victime de drogue du viol n’a pas de contrôle. Pour nos tests, nous avons acheté légalement du GHB sous forme de poudre et avons utilisé du GHB liquide illicite dont le pH était de 7,1. Le pH du GHB qui circule sur le marché noir peut varier en fonction de la recette employée par les chimistes qui le produisent. Il se situe généralement entre 6 et 8, mais peut atteindre 11, selon le Service d’analyse des drogues de Santé Canada, qui étudie toutes drogues saisies au pays.

À la recherche des réactifs

Invoquant des raisons relevant du secret industriel, le fabricant a refusé de nous dévoiler quels réactifs sont employés dans ses pastilles de test. Nous avons demandé à Cyril Muehlethaler, chercheur au Laboratoire de recherche en criminalistique, et Elizabeth Audette, diplômée au baccalauréat en science forensique, tous deux de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de nous aider à les identifier.

Selon leur analyse, la pastille de détection du GHB serait faite de vert de bromocrésol. Cela cadre parfaitement avec nos résultats, puisque ce composé est un indicateur de pH qui change de couleur – du jaune au bleu – entre 4,5 et 5,5, soit exactement ce qu’on voit dans nos tests.

Quant à l’indicateur de kétamine, les tests pointent vers le thiocyanate de cobalt. Ce composé chimique est utilisé dans un test bien connu pour détecter la kétamine (test de Morris) ou la cocaïne (test de Scott). Par contre, il est conçu pour déterminer si une poudre non identifiée est effectivement de la kétamine. Il pourrait être utilisé par exemple par une personne qui voudrait s’assurer que la drogue qu’elle s’apprête à consommer est bien de la kétamine. Le test fonctionne en utilisant 5 à 10 mg d’une poudre à identifier et en y ajoutant deux liquides différents, un pour ajuster le pH et l’autre contenant le thiocyanate de cobalt. Bref, même si ce composé chimique est reconnu pour réagir avec la kétamine, la façon habituelle de faire le test est assez différente de ce qu’on trouve sur notre sous-verre.

Un peu de lumière, svp

Nous avons réalisé nos tests dans de lumineux laboratoires où plusieurs experts ont jugé de la couleur des pastilles et pris des photos qui ont ensuite été comparées à la pastille de référence. Malgré tout, la couleur était parfois difficile à évaluer, notamment lorsqu’elle prenait une teinte plus verdâtre que le bleu foncé annoncé. De plus, le changement de couleur nécessitait parfois plusieurs minutes avant de se compléter.

Imaginez-vous maintenant dans un bar à la lumière tamisée après quelques verres. Difficile, alors, de faire une lecture adéquate. Sans compter que le test, même s’il fonctionnait parfaitement, vaut pour le moment présent. Une personne mal intentionnée pourrait ajouter de la drogue après la prise de votre mesure.

Enfin, même si le prix de 5,95 $ n’est pas prohibitif, il fait rapidement augmenter le budget d’une soirée entre amis. Surtout qu’il est possible de se procurer des indicateurs de pH pour bien moins cher. À titre d’exemple, nous avons acheté 50 bandelettes faites d’un mélange de vert de bromocrésol et de pourpre de bromocrésol pour 8,95 $, soit 0,18 $ le test, comparé à 3 $ le test pour Drink Detective.

- Un test de pH combinant le vert de bromocrésol et le pourpre de bromocrésol se vend plus de 16 fois moins cher que le sous-verre Drink Detective. Crédit photo : Clémence Lamarche

Finalement tous ces éléments mis ensemble ont amené le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à la conclusion qu’ils ne pouvaient pas recommander l’utilisation de ces tests de dépistage autoadministrés pour la kétamine et le GHB.

Le GHB est souvent perçu comme la « drogue du viol ». Ce n’est pourtant pas la seule substance qui peut être glissée dans un verre et causer de la confusion, des pertes de mémoire, voire une perte de conscience. La kétamine, l’alcool et les benzodiazépines sont aussi à surveiller.

Le GHB

Le GHB, ou acide gamma-hydroxybutyrate, peut avoir des effets très similaires à ceux rapportés par les personnes qui racontent avoir été victimes de « drogue du viol » : somnolence, désorientation, confusion, perte de mémoire, etc. Cependant, à l’heure actuelle, peu de données nous permettent de confirmer qu’il est bien le principal coupable.

Lorsqu’une victime d’agression sexuelle porte plainte, des échantillons de sang et d’urine sont recueillis et analysés. Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), qui analyse ces échantillons, nous confirme que le GHB y est rarement détecté (moins de 0,5 % des cas dans une analyse de 2014 qui portait sur 2 800 dossiers d’agression sexuelle).

Le GHB pourrait cependant être utilisé plus fréquemment que ce que les données disponibles laissent entrevoir, simplement parce que les échantillons de sang et d’urine sont récoltés trop tard. C’est que cette substance a une courte durée de vie dans l’organisme : de 6 à 8 heures dans le sang et jusqu’à 12 heures dans l’urine après sa consommation. Ainsi, si les échantillons sont récoltés après ces laps de temps, le GHB ne sera pas détecté dans les analyses. Toutefois, il demeure stable dans le prélèvement biologique. C’est-à-dire que si celui-ci est réalisé rapidement et qu’il contient du GHB, la drogue pourra être détectée même si l’analyse est effectuée plusieurs jours plus tard.

Le GHB est utilisé de façon récréative, car ses effets s’apparentent à ceux de l’alcool. Il est d’ailleurs très souvent détecté dans les cas de conduite avec capacités affaiblies, ce qui tend à montrer qu’il s’agit d’une drogue facilement accessible. Pourtant, la Dre Marie-Ève Morin, fondatrice de la clinique Caméléon, qui se spécialise dans les services aux personnes dépendantes, avance que le GHB est présentement très difficile à trouver à Montréal. En février 2023, un important réseau de trafiquants de GHB a été démantelé, ce qui a énormément réduit l’offre sur le marché illégal et fait augmenter les prix de façon importante.

Au Québec, le GHB est vendu légalement sous le nom de Xyrem pour traiter la narcolepsie. Il s’obtient sur prescription d’un médecin traitant et dans des conditions particulières, ce qui en limite grandement l’accès. Cependant, comme il est assez facile à synthétiser à partir de la gamma-butyrolactone (GBL), un solvant industriel vendu légalement, le GHB qu’on retrouve dans la rue provient de plusieurs laboratoires illégaux plus ou moins professionnels.

La kétamine

Tous les experts consultés étaient sceptiques quant au choix de la kétamine comme drogue du viol, bien que ses effets incluent des étourdissements, de la confusion, de la somnolence et un sentiment de dissociation (avoir l’impression que l’esprit est séparé du corps). Plusieurs raisons font qu’elle ne constitue pas une très bonne candidate. D’abord, une dose standard de 300 mg se vend plus de 30 $, comparativement à 5 $ pour une dose de GHB (avant la pénurie) ou un comprimé de Xanax de contrebande. Ensuite, la kétamine agit pendant environ une heure, ce qui ne cadre pas très bien avec les histoires de drogue du viol rapportées.

Le LSJML confirme que la kétamine est très rarement détectée lors des analyses des échantillons recueillis auprès des victimes d’agression sexuelle. Et ce n’est pas parce que les prélèvements ne sont pas effectués assez rapidement, puisque la substance est détectable jusqu’à 12 heures dans le sang et jusqu’à 4 jours dans l’urine.

Au Canada, la kétamine est utilisée en médecines humaine et vétérinaire comme analgésique et sédatif. Elle est aussi étudiée pour ses effets antidépresseurs et commercialisée depuis peu pour cette indication sous le nom de Spravato. La kétamine qu’on retrouve dans la rue peut provenir de laboratoires légaux, mais elle est souvent produite de façon illégale dans d’autres pays comme la Chine et l’Inde.

Les benzodiazépines

Les benzodiazépines ne sont pas détectées par le sous-verre Drink Detective, mais elles auraient mérité de l’être. Ces molécules créent un effet relaxant et de somnolence. Plusieurs sont prescrites pour traiter les troubles du sommeil ou d’anxiété, comme le diazépam (Valium), l’alprazolam (Xanax), le clonazépam (Rivotril) et le lorazépam (Ativan). Cependant, de plus en plus de professionnels mettent en garde contre leur utilisation à grande échelle en raison de leurs effets secondaires et des dépendances qu’elles provoquent.

Les benzodiazépines sont aussi consommées de façon récréative et peuvent être utilisées comme drogues du viol. Dans son étude sur les victimes d’agression sexuelle, le LSJML en a trouvé dans 11 % des analyses. Toutefois, il est possible que dans certains cas, la victime prenait volontairement ces produits pour des raisons médicales ou de façon récréative.

Dans la rue, on trouve des médicaments dont l’utilisation a été détournée, mais aussi des capsules fabriquées par des laboratoires illégaux contenant des molécules qui ne sont pas employées à des fins médicales comme le bromazolam, le flubromazolam ou le flubromazépam. Ainsi, un Xanax acheté sous le manteau ne contient pas nécessairement de l’alprazolam, comme celui acheté à la pharmacie.

L'alcool

Spontanément, on n’associe pas l’alcool à la drogue du viol. Pourtant, en grande quantité, ses effets sont exactement ceux décrits par les victimes : confusion, somnolence et perte de mémoire. Selon la Dre Morin, « la plus importante drogue du viol reste l’alcool. C’est facile, dans un contexte de célébration, de perdre le compte du nombre de consommations bues. De plus, les effets de l’alcool peuvent être augmentés lorsqu’on a peu mangé ou mal dormi. On peut se retrouver dans une situation où on perd le contrôle et la mémoire beaucoup plus rapidement que ce qu’on aurait pu anticiper. » Sans surprise, on constate que l’étude du LSJML montre que l’alcool est la drogue la plus détectée (33 % des cas) dans les échantillons de sang et d’urine des victimes d’agression sexuelle.

Le GHB, glissé dans le verre des victimes à leur insu et surnommé « la drogue du viol », sème l’inquiétude. Quelle est l’ampleur du fléau, et quelles sont les meilleures initiatives pour le combattre ?

Les témoignages de personnes, la plupart du temps des femmes, convaincues d’avoir été droguées à leur insu lors d’un évènement festif défraient l’actualité. Somnolence, perte de conscience et trous de mémoire reviennent dans de nombreux récits, cachant parfois une agression sexuelle et permettant trop souvent aux coupables de s’en sortir sans être inquiétés.

Le phénomène n’a rien de nouveau. Déjà en 2003, un article du Médecin du Québec titrait que la drogue du viol préoccupait de plus en plus les autorités. Vingt années plus tard, aucune statistique ne recense les victimes de drogues du viol. Si l’ampleur du fléau est difficile à cerner, c’est notamment parce que plus d’une centaine de substances peuvent être impliquées, selon une revue de la littérature publiée en 2017 dans le Journal of Forensic and Legal Medicine.

Gare aux idées reçues

Et les substances concernées ne sont pas forcément les plus médiatisées. « On a tendance à associer drogue du viol à GHB, alors que c’est très rarement le cas », affirme d’emblée Andréanne St-Gelais, directrice du Collectif social, un organisme de prévention des violences sexuelles chez les 18 à 35 ans. Une revue de la littérature publiée dans le Journal of Psychopharmacology en 2010 montre que le GHB est impliqué dans moins de 5 % des agressions sexuelles rapportées.

« La principale drogue utilisée pour commettre des gestes de violence ou d’agression sexuelle, c’est l’alcool », souligne Andréanne St-Gelais. Par exemple, l’agresseur ajoute un shooter dans une bière pour que la personne soit intoxiquée plus rapidement qu’elle ne s’y attendait.

Les benzodiazépines, une famille de médicaments prescrits pour traiter l’anxiété et les troubles du sommeil réfractaires, sont aussi soupçonnées de figurer parmi les principaux coupables des intoxications involontaires, indique la Dre Catherine de Montigny, qui travaille en médecine des toxicomanies au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Elle cite l’exemple du Xanax, un produit facilement accessible en raison de sa prescription fréquente et des nombreuses imitations de contrebande. Son effet est très rapide, et peut se manifester, entre autres, par un jugement altéré et une forme d’amnésie.

« Ce qui ajoute une couche de complexité, c’est que, souvent, il y a une combinaison de substances qui ne sont pas pures et dont les effets peuvent s’avérer très imprévisibles », poursuit la Dre de Montigny. Par exemple, les effets de l’alcool et des benzodiazépines, deux dépresseurs du système central, vont s’additionner et former une combinaison particulièrement dangereuse. C’est aussi vrai pour l’alcool et le GHB.

De plus, « il n’y a pas de profil type de gens qui commettent des violences sexuelles », rappelle Andréanne St-Gelais. Selon la trousse sur les agressions sexuelles de l’Institut national de santé publique (INSPQ), plus de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Et rien n’indique que ce soit différent dans les cas d’intoxication involontaire.

Devant les nombreux cas rapportés dans les médias, le gouvernement cherche à mieux documenter les intoxications involontaires au Québec. Au début de l’été, le ministre de la Sécurité publique a annoncé la tenue de travaux pour améliorer leur recension, en partenariat avec les corps de police et les entités concernées. En attendant ce portrait de la situation, la meilleure réponse reste la prévention.

Surveille ton verre !

Qui n’a jamais entendu ce conseil avant de sortir ? Sans surprise, on note que c’est le premier message de la campagne de prévention Sortir en toute sécurité, déployée en 2022 par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec l’administration municipale et Info-Crime Montréal. C’est aussi celui qui est derrière le projet-pilote Check ton verre, lancé en avril 2023 pour réduire les risques d’ingestion de substances illicites et sensibiliser à la consommation excessive d’alcool. Ce dernier prévoit la distribution gratuite dans les bars de Montréal de 10 000 protège-verres qui couvrent les boissons et comportent un code QR renvoyant au Calcoolateur, un outil d’aide à la modération conçu par Éduc’alcool.

À lire aussi : « Boire moins, c’est mieux » : de nouvelles recommandations pour l’alcool

Cette initiative du SPVM reçoit un accueil mitigé des experts consultés. « Il y a plusieurs personnes qui souhaitent des protège-verres pour augmenter leur propre sentiment de sécurité, estime Andréanne St-Gelais. Par contre, le souci que j'y vois, c'est que si on en distribue uniquement aux femmes, on leur envoie le message qu’elles ont la responsabilité de se protéger. »

Des couvercles réutilisables pour verres sont en développement à la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS). L’objectif est de répondre à la demande plus que d’encourager les étudiants à se protéger des intoxications potentielles, explique Gabrielle Choinière, vice-présidente à la condition étudiante. « La FEUS se positionne contre les initiatives visant à responsabiliser et le victim blaming », affirme-t-elle.

Détecter la drogue du viol ?

Des services mobiles d’analyse de substances se rendent dans certains évènements festifs. Le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP), qui agit en matière de prévention et de réduction des méfaits, y traine son spectromètre infrarouge, un appareil pouvant détecter toutes les substances non organiques connues présentes à plus de 5 % dans un échantillon. La cocaïne, la MDMA et la kétamine sont celles qui sont le plus souvent analysées. La machine peut aussi détecter le GHB dans une boisson, dans certaines conditions.

« Nos technologies ont des limites », avertit Roxanne Hallal, coordinatrice du service d’analyse de substances du GRIP. Si le GHB est trop dilué dans la boisson, il ne pourra pas être détecté, même s’il est en concentration suffisamment élevée pour produire un effet. Et son absence ne signifie pas qu’il n’y a rien d’autre dans le verre !

Au cours des dernières années, plusieurs gadgets promettant de détecter le GHB et d’autres « drogues du viol » ont été annoncés. Parmi eux, un vernis à ongles qui change de couleur au contact du GHB conçu par des étudiants en ingénierie de l’Université de la Caroline du Nord, un verre qui se pare de bandes si la boisson qu’il contient est contaminée par différentes drogues du viol créé par un avocat de Boston, ou encore une paille qui indique la présence de certaines substances mise au point par un professeur de l’Université de Tel Aviv.

Plus près de nous, des élèves de troisième secondaire de l’École Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts ont présenté un bracelet qui permet de déceler le GHB lors d’un concours de design industriel qui se déroulait en mai 2023.

En général, ces gadgets font les manchettes, obtiennent parfois du financement pour pousser leur développement, mais ne parviennent pas sur les tablettes des magasins.

Ce n’est pas le cas du sous-verre Drink Detective, distribué par Alco Prevention Canada, qu’on peut acheter sur le site de ce dernier et dans plusieurs points de vente au Québec. Le sous-verre visant à détecter le GHB et la kétamine a aussi été offert l’an dernier dans des bars et dans des soirées étudiantes, notamment à l’Université de Sherbrooke.

« Malheureusement, ces outils sont inefficaces de plusieurs façons », affirme Andréanne St-Gelais. Elle cite leur capacité de détection qui se limite à des substances déterminées et à certains types de consommations. Ces lacunes pourraient retarder la recherche d’aide et favoriser la culpabilisation des victimes, selon elle. « On a remarqué que cet outil-là ne fonctionnait vraiment pas », abonde Gabrielle Choinière.

Nos tests menés sur une centaine de boissons ont confirmé que les sous-verres sont peu efficaces pour détecter la kétamine et le GHB.

Selon la Dre Catherine de Montigny, « les gadgets pour détecter certaines substances peuvent induire un faux sentiment de sécurité ». Même dans les tests de laboratoire hospitalier, on obtient régulièrement des faux positifs et des faux négatifs. « Il ne faut pas tenir pour acquis qu’un gadget va être efficace à 100 % », prévient-elle. De plus, il suffit que la substance soit un peu modifiée – ce qui est très courant lorsqu’elle est illicite – ou pas exactement celle qu’on recherche pour que le test ne fonctionne plus.

Tous concernés !

« C’est juste parce que tu as trop bu », se font souvent dire les personnes qui rapportent avoir été intoxiquées contre leur gré. Or, non seulement les symptômes associés à la consommation de drogues du viol sont très similaires à ceux causés par l’alcool, mais ces substances vont décupler l’effet de la boisson. « Il y a de la sensibilisation à faire à large échelle. On a la responsabilité de venir en aide aux gens en difficulté, soutient Andréanne St-Gelais. Que la personne ait trop bu ou pas, on ne peut pas se permettre de la laisser en état d’intoxication sur le bord d’un trottoir ! »

Son organisme, le Collectif social, gère le programme Commande un Angelot, qui compte une cinquantaine de bars participants. Les clients qui ont besoin d’aide peuvent y commander un cocktail fictif : l’Angelot. La personne est alors guidée vers un endroit sécuritaire prédéterminé à l’intérieur du bar par un membre du personnel. Celui-ci lui propose différentes options en fonction de la situation (par exemple, téléphoner à une personne de confiance, appeler un taxi, etc.) et lui donne des ressources à contacter en cas de besoin. Le programme inclut aussi un volet de formation et de prévention pour que les employés, des barmans aux gestionnaires en passant par les agents de sécurité, soient en mesure de reconnaitre une situation problématique et qu’ils disposent des outils nécessaires pour intervenir.

Cette approche collective se développe dans les milieux festifs. Des promoteurs d’évènements ont recours au service de prévention des violences à caractère sexuel du GRIP. En Gaspésie, plusieurs festivals assurent pour la première fois cette année la présence d’intervenants spécialisés et d’espaces sécuritaires grâce au projet pilote Festif & Safe. Quant à la FEUS, elle met sur pied une agence de prévention étudiante pour encadrer ses soirées.

Que faire en cas d’intoxication ?

Si vous soupçonnez qu’une personne est victime d’une intoxication, la Dre Catherine de Montigny recommande de rester avec elle, car elle peut être très vulnérable. Par exemple, elle pourrait se trouver incapable de résister si quelqu’un essaie de l’entrainer ou mettre sa vie en danger en traversant la rue sans regarder. Protégez ses voies respiratoires, assurez-vous que ses signes vitaux de base (respiration, pouls, etc.) sont stabilisés et maintenez un contact avec elle. Au moindre doute, composez le 911, et laissez un professionnel l’évaluer et l’emmener à l’urgence si nécessaire.

Jusqu’ici, les urgentologues montraient de la réserve à effectuer des tests de dépistage du GHB à cause de sa courte durée de vie et de la complexité des analyses. D’autant que les résultats n’avaient pas d’incidence sur le traitement du patient. « Il n’y a pas d’antidote au GHB, partage la Dre Catherine de Montigny. C’est vraiment le temps qui va faire son œuvre. »

Toutefois, des trousses de dépistage pour les personnes pensant avoir été intoxiquées dans les 48 dernières heures sans soupçon d’agression sexuelle sont en cours de distribution dans toutes les urgences du Québec. Il s’agit d’un test urinaire effectué sur une base volontaire permettant de détecter environ 200 substances couramment utilisées. Le prélèvement est envoyé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) par les services de police, qui effectuent le suivi des résultats positifs et négatifs.

Le Service de police de la ville de Montréal encourage le signalement des cas d’intoxication involontaire à la police, même s’il n’y a pas eu d’agression sexuelle. « Si quelqu’un croit avoir été victime ou témoin d’une telle intoxication, qu’il connaisse ou non la personne qui en serait responsable, il doit composer immédiatement le 911, nous a écrit un porte-parole. Si l’intoxication n’est pas récente, nous encourageons la victime à se présenter à son poste de quartier pour porter plainte. Sans cela, la tâche d’identifier des suspects potentiels ou des établissements dans lesquels des évènements de ce genre se seraient produits s’avère extrêmement difficile. » Rappelons qu’intoxiquer une personne à son insu est un acte criminel passible d’emprisonnement.

Si vous avez été victime d’une agression sexuelle, plutôt que d’aller à l’urgence, appelez Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007. Dans la majorité des cas, vous serez dirigé vers un Centre désigné pour l’intervention médicosociale auprès des victimes d’agression sexuelle. Selon les régions, ils sont localisés à l’urgence, dans des CLSC ou ailleurs. Vous pourrez y obtenir de l’aide physique, psychologique et juridique, que vous souhaitiez porter plainte ou pas.

Vous voulez savoir comment nous avons testé les sous-verres Drink Detective ? Voici les détails de notre démarche.

Nos tests ont été menés en collaboration avec le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). Ce laboratoire de renommée internationale assiste les divers corps policiers de la province lorsqu’ils ont besoin d’une expertise scientifique. Il est sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Nous avons utilisé le sous-verre pour tester plus de 100 boissons (eau, mélange d’eau et d’éthanol, café, Baileys, gin tonique, vin blanc, vin rouge, bière, whisky, mélange de curaçao et de 7UP, rhum cola, mimosa, cidre, cosmopolitain, daïquiri, margarita, vodka-orange, dirty martini, vodka, bière sans alcool, etc.). Certaines ont été dopées au GHB ou à la kétamine, et d’autres ont été testées telles quelles. Différentes concentrations de GHB et de kétamine ont été testées de façon à correspondre à des plages allant de 50 à 150 % du seuil de détection annoncé par le fabricant. Dans le cas de la kétamine, nous avons augmenté la concentration pour atteindre 250 et 1 250 % du seuil de détection annoncé par le fabricant.

Plus précisément, nous avons utilisé les concentrations suivantes :

GHB

Seuil de détection annoncé de 3 g (3 000 mg) pour 250 ml, donc 12 mg/ml

- 50 % du seuil de détection du GHB = 6 mg/ml

- 100 % du seuil de détection du GHB = 12 mg/ml

- 125 % du seuil de détection du GHB = 15 mg/ml

- 150 % du seuil de détection du GHB = 18 mg/ml

Kétamine

Seuil de détection annoncé de 1 g (1 000 mg) pour 250 ml, donc 4 mg/ml

- 50 % du seuil de détection de la kétamine = 2 mg/ml

- 100 % du seuil de détection de la kétamine = 4 mg/ml

- 150 % du seuil de détection de la kétamine = 6 mg/ml

- 250 % du seuil de détection de la kétamine = 10 mg/ml

- 1 250 % du seuil de détection de la kétamine = 50 mg/ml

Pour réaliser ce test, nous nous sommes procuré de façon légale de la kétamine sous forme solide dans un laboratoire spécialisé. Nous avons testé de la kétamine freebase et de la kétamine HCl, deux produits dont la formule chimique diffère légèrement, la seconde étant plus courante sur le marché noir, selon les experts consultés.

Nous nous sommes aussi procuré du GHB sous forme solide à un laboratoire spécialisé et avons utilisé du GHB illicite sous forme liquide.

Vous pouvez lire l’article scientifique publié par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML).

Littérature scientifique

Il existe peu de littérature scientifique évaluant la performance des tests de dépistage autoadministrés. Un total de six articles ou documents techniques a pu être retracé, la publication la plus récente datant de 2007. À la lecture des articles, il est difficile de conclure si ceux-ci ont testé le même produit que celui que nous avons évalué (ou une version antérieure du même produit). Même si les produits ont le même nom (Drink Detective) ou le même nom de manufacturier (Drink Safe Technology), ces articles rapportent pour la plupart des configurations de tests (p. ex., substances ciblées) ou des instructions (p. ex., l’eau ne fait pas partie des substances exclues) qui sont incompatibles avec le produit distribué par Alco Prévention.

Documents et articles consultés

- Child, A. M., & Child, P. (2007). Ability of Commercially Available “Date-Rape” Drug Test Kits to Detect Gamma-Hydroxybutyrate in Popular Drinks. Canadian Society of Forensic Science Journal, 40(3), 131-141. DOI : 10.1080/00085030.2007.10757155

- McCafferty, James (2002). Date rape drug adulterated beverage testing analysis. Southern Research Group. 21 pages.

- Meyers, J. E., & Almirall, J. R. (2004). A study of the effectiveness of commercially available drink test coasters for the detection of “date rape” drugs in beverages. Journal of Analytical Toxicology, 28(8), 685-688. DOI : 10.1093/jat/28.8.685

- Page, N. A., Paganelli, M., Boje, K. M., & Fung, H. L. (2007). An interactive lesson in acid/base and pro-drug chemistry using sodium gamma-hydroxybutyrate and commercial test coasters. American Journal of Pharmaceutical Education, 71(3). DOI : 10.5688/aj710354

- Quest, D. W., & Horsley, J. (2007). Field-test of a date-rape drug detection device. Journal of Analytical Toxicology, 31(6), 354-357. DOI : 10.1093/jat/31.6.354

- Beynon, C. M., Sumnall, H. R., McVeigh, J., Cole, J. C., & Bellis, M. A. (2006). The ability of two commercially available quick test kits to detect drug‐facilitated sexual assault drugs in beverages. Addiction, 101(10), 1413-1420. DOI : 10.1111/j.1360-0443.2006.01420.x

Vous adorez les jeux de société mais n’êtes jamais assez nombreux pour v...

En plus de vous réchauffer l’hiver, votre thermopompe vous rafraîchit en...

Youcef Ghellache, fondateur d’Éducfinance, formateur et conférencier en...

Une lectrice se questionne sur les dangers de l’utilisation des poêles a...