Essence: pourquoi le prix à la pompe monte… et pourquoi il va redescendre

Le prix de l’essence est comme un yoyo: il monte et il descend. Mais pourquoi? Protégez-Vous a fait le plein… d’infos et les décortique pour vous.

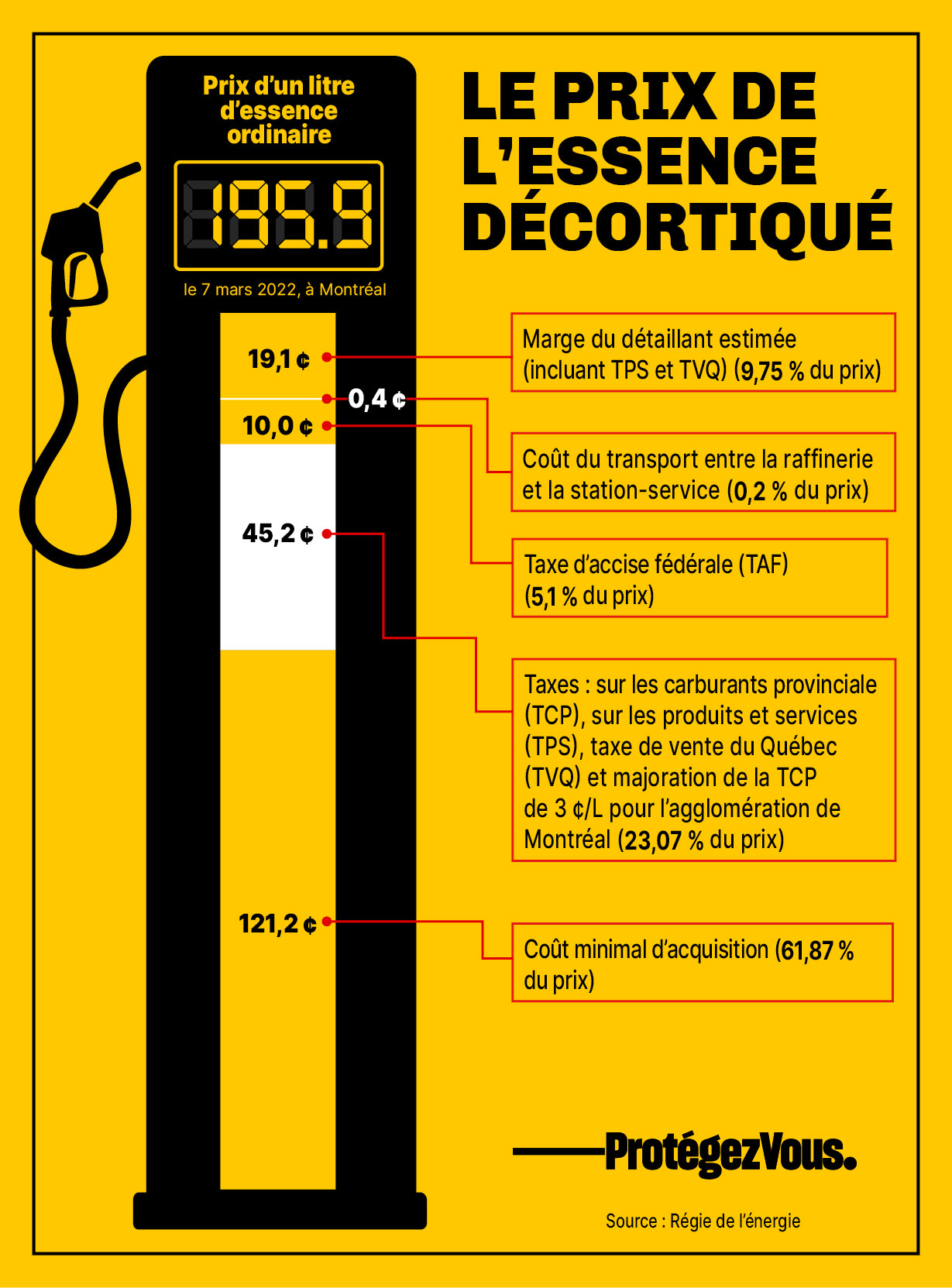

Dans la foulée de l’invasion russe en Ukraine, le prix du litre d’essence ordinaire est passé, en moyenne, de 1,67 à 1,96 $ à Montréal, entre le 23 février et le 8 mars 2022, soit une augmentation de 29 ¢. Le prix à la pompe a même franchi le seuil des 2 $/L dans certaines stations-service de la grande région de Montréal. Cette augmentation spectaculaire, généralisée dans l’ensemble du Québec, s’explique en grande partie par l’incertitude entourant la disponibilité du pétrole russe au niveau mondial.

Les Québécois n’ont cependant pas à craindre une rupture d’approvisionnement puisque la totalité du pétrole consommé au Québec provient du Canada et des États-Unis depuis 2019.

Au Québec, le prix de l’essence n’est pas réglementé. Le gouvernement peut cependant fixer par décret un prix maximal pour l’essence ou le diesel, s’il juge que l’intérêt public l’exige. À ce jour, il ne l’a fait qu’à une occasion, en 1987. La Régie de l’énergie précise sur son site qu’elle n’a donc «aucun pouvoir» sur les fluctuations et la fixation des prix pour l’essence et le diesel. Il existe cependant différentes composantes qui permettent de calculer le prix d’un litre d’essence ordinaire:

• Le coût du pétrole brut. Il s’agit du prix d’un baril de pétrole brut et de son coût de transport avant raffinage. De nombreux facteurs économiques, climatiques et géopolitiques entrent en jeu;

• La marge de raffinage. C’est le montant qu’encaisse un raffineur (entreprise qui transforme le pétrole brut en essence raffinée) pour couvrir ses frais et générer son bénéfice net. Cette marge varie beaucoup en cours d’année. Le coût du pétrole brut et la marge de raffinage constituent le prix à la rampe de chargement, un indice mis à jour quotidiennement pour calculer le prix à la pompe;

• Le coût du transport. Il s’agit des frais pour transporter l’essence de la raffinerie à la station-service. Ce coût varie d’une région à l’autre et est généralement plus élevé dans les régions éloignées des grands centres. Pour éviter des distorsions de coût trop importantes, le gouvernement du Québec module le montant de certaines taxes selon les régions.

• Les taxes. Au Québec, elles représentent annuellement environ 35 % du coût total d’un litre d’essence.

– Taxe d’accise fédérale sur l’essence: montant fixe de 10 ¢/L;

– Taxe sur les carburants provinciale (TCP): montant fixe de 19,2 ¢/L;

– Majoration de 3 ¢/L sur la TCP dans certaines villes pour contribuer au financement des transports en commun, par exemple dans l’agglomération métropolitaine de Montréal;

– TPS (5 %) et TVQ (9,975 %): les montants s’additionnent aux taxes précédentes.

• La marge au détail. C’est la différence entre le prix affiché à la pompe et le coût d’acquisition de l’essence, c’est-à-dire le montant que le gérant d’une station-service débourse pour se procurer l’essence raffinée au prix du gros. La marge au détail comprend les frais d’exploitation de la station-service et le profit du détaillant, qui est variable d’une station à l’autre.

Pourquoi ça monte?

• Un conflit ou un problème climatique. Si cela se produit dans une zone importante de production, des tensions sur l’approvisionnement en pétrole brut peuvent survenir, ce qui aura un impact sur le prix du baril. C’est ce qui se passe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deux régions productrices de pétrole.

• La spéculation. La spéculation dans le secteur du raffinage, dont les activités sont négociées en bourse, peut tirer vers le haut la marge de raffinage.

• Les taxes. L’instauration d’une nouvelle taxe ou l’augmentation d’une taxe existante fait augmenter les prix.

• La concurrence sur le marché du détail. Elle oblige les stations-service à ajuster leur marge de profit quotidiennement; les détaillants décident ou non de refiler l’augmentation du coût d’acquisition aux consommateurs.

• Les variations de taux entre les États-Unis et le Canada. Le pétrole se négociant en dollars américains, chaque dépréciation du dollar canadien se traduit par une hausse du prix du pétrole.

Pourquoi ça baisse?

• La diminution du prix du baril de pétrole. L’industrie ne reflète cependant pas toujours fidèlement les fluctuations du marché. Ainsi, lorsque les indicateurs sont à la baisse, certains détaillants ne répercutent pas immédiatement cette baisse sur le prix des carburants. À l’inverse, quand les indicateurs sont à la hausse, l’augmentation est généralement refilée rapidement aux consommateurs.

• La situation géographique. Les différences sont liées notamment aux diverses taxes (par exemple, les habitants de la région métropolitaine payent une taxe supplémentaire de 3 ¢/L) ou à la proximité avec d’autres provinces ou États américains (l’essence y est moins chère, ce qui peut contraindre les détaillants à baisser leurs prix).

• La concurrence sur le marché du détail. Par exemple, un gros joueur comme Costco peut proposer son essence à bas prix, allant jusqu’à éliminer sa marge de profit, afin d’attirer la clientèle en magasin. Cette baisse de prix incitera les détaillants du secteur à ajuster leur prix à la baisse pour ne pas perdre de clients.

Du 6 au 22 février 2026, les Jeux olympiques de Milan-Cortina rassembler...

Plus de 8 500 Volkswagen ID.4 font l’objet d’un rappel de Transport Cana...

Santé Canada procède au rappel de plusieurs Pizzas Pops de Pillsbury qui...

Près du quart des adultes montréalais passent plus de quatre heures par...

L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.

Déjà abonné? Connectez-vous